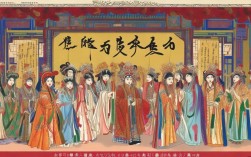

豫剧,作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的生活底蕴,成为河南乃至全国人民喜爱的戏曲剧种,在众多经典剧目中,取材于《水浒传》的“时迁偷鸡”(用户提到的“肘迁”应为“时迁”的笔误,时迁为《水浒传》经典人物)以其独特的喜剧风格、鲜活的人物形象和巧妙的情节设计,成为豫剧舞台上久演不衰的折子戏,本文将从剧目渊源、剧情梗概、人物塑造、表演艺术及文化内涵等方面,详细解读豫剧版“时迁偷鸡”的独特魅力。

剧目渊源与剧情梗概

“时迁偷鸡”的故事源于《水浒传》第四十六回“病关索大闹梁山泊,拼命三火烧翠云楼”,原著中时迁因偷吃店家熟鸡,与杨雄、石秀不打不相识,最终一同加入梁山,豫剧剧作家抓住“偷鸡”这一核心事件,将其改编为独立的折子戏,聚焦时迁与鸡毛店老板的冲突,通过夸张的肢体语言、诙谐的方言念白和巧妙的舞台调度,将市井生活的烟火气与底层人物的机智狡黠展现得淋漓尽致。

剧情围绕“偷鸡”展开:时迁投宿鸡毛店,因囊中羞涩,见店主斤斤计较、饭菜寡淡,便心生戏弄,他趁店主不备,施展“缩骨功”“飞檐走壁”等绝技,偷走店中老母鸡,并留下“梁山好汉时迁到此”的字条,店主追赶时,时迁以鸡毛为“暗器”,用“鸡叫三遍”的谎言戏弄店主,最终在杨雄、石秀的调解下,双方化解矛盾,时迁三人扬长而去,全剧情节紧凑,冲突集中,既有市井小民的市侩,也有江湖儿女的洒脱,更充满“盗亦有道”的民间智慧。

人物塑造:鲜活立体的“鼓上蚤”

时迁是豫剧版“时迁偷鸡”的灵魂人物,其形象打破了传统戏曲中“丑角”的脸谱化设定,既有小人物的狡黠与市侩,也有侠义之士的机敏与洒脱,豫剧演员通过“唱、念、做、打”的融合,将时迁的“活灵活现”演绎到极致。

在“念白”上,时迁的语言充满河南地方特色,多用方言俚语,如“中”“得劲”“恁店里的鸡真叫一个香”,既接地气又充满喜感,当他偷鸡得手后,对着店主挤眉弄眼:“老丈,莫追莫追,再追鸡毛都要飞啦!”这种插科打诨式的念白,将时迁的得意与狡黠刻画得入木三分。

“做功”是时迁形象的核心,演员通过“矮子功”“倒扑虎”“旋子”等技巧,表现时迁身手敏捷:偷鸡时,他缩肩贴墙,脚步如猫,眼神在鸡与店主之间来回游移,既有紧张感,又带着孩童般的顽皮;与店主周旋时,他模仿鸡叫,学鸡扑腾,夸张的肢体动作让观众捧腹不已,豫剧武丑的“脆、率、狠”在时迁身上得到完美体现——动作干脆利落,节奏张弛有度,既不失丑角的滑稽,又凸显“鼓上蚤”的专业素养。

店主的形象同样鲜明,他吝啬小气,斤斤计较,对客人冷言冷语,却又被时迁戏弄得无可奈何,是典型的市井小人物,演员通过“甩袖”“瞪眼”“跺脚”等细节,将店主的“气急败坏”与“哭笑不得”演绎得真实可信,与时迁形成鲜明对比,强化了喜剧效果。

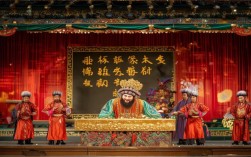

表演艺术:唱腔与身段的完美融合

豫剧“时迁偷鸡”的表演艺术,集中体现在唱腔与身段的巧妙结合上,既保留了豫剧高亢激越的特点,又融入了喜剧化的处理,形成了独特的“文武带打”风格。

在唱腔设计上,时迁的唱段以豫剧“豫东调”为主,旋律明快活泼,节奏跳跃多变,时迁发现店主炖鸡时的唱段:“老丈屋里飘香味,馋得时迁流口水,若能吃它三大碗,不枉江湖走一回!”唱腔中夹杂着花腔(如“滑音”“颤音”),模拟吞口水的声音,既生动又幽默,而在偷鸡得手后,唱腔转为“快板”,节奏加快,字字铿锵:“手提鸡儿心欢喜,留个字条给老西,梁山好汉不赖账,改日请你喝大酒!”通过唱腔的变化,将时迁的情绪层层递进,从馋涎欲滴到得意忘形,再到故作豪爽,层次分明。

身段表演则是该剧的“重头戏”,时迁的“偷鸡”动作被分解为多个细节:翻墙时用“云手”配合“蹑步”,落地时用“抢背”缓冲;抓鸡时用“鹞子翻身”绕到鸡身后,掐鸡脖子时用“兰花指”模拟“轻拿轻放”;甚至用鸡毛撒向店主时,动作如“蜻蜓点水”,既夸张又不失真实,这些身段设计,既借鉴了武术技巧,又融入了民间舞蹈的元素,让观众在“眼花缭乱”中感受到戏曲艺术的魅力。

值得一提的是,该剧的武打设计也颇具特色,时迁与店主的“追逐戏”并非真打,而是以“打趣”为主:店主用扫帚追打,时迁用鸡毛躲避,双方动作夸张如“二人转”,既有戏曲的“写意”,又有喜剧的“闹剧”感,符合全剧轻松诙谐的基调。

文化内涵:市井智慧与侠义精神的交织

“时迁偷鸡”看似一出闹剧,却蕴含着丰富的文化内涵,折射出中原地区市井生活的面貌与民间价值取向。

剧本通过“偷鸡”这一小事,展现了底层人物的生存智慧,时迁虽为“盗”,却“盗有道”:他偷鸡并非贪婪,而是对店主吝啬的反抗,是对“公平交易”的朴素追求,当他留下“梁山好汉”的字条时,既是对自我身份的标榜,也是对“侠义精神”的呼应——即便偷鸡,也要光明正大,不占小便宜,这种“盗亦有道”的民间智慧,正是中原文化中“宁折不弯”“重信守诺”的体现。

剧中人物关系体现了“和为贵”的处世哲学,时迁偷鸡虽引发冲突,但最终在杨雄、石秀的调解下,双方化干戈为玉帛,店主虽气恼,却也认时迁的“本事”;时迁虽戏弄店主,也承诺“改日请酒”,这种“不打不相识”的情节,正是民间“以和为贵”价值观的艺术化表达,传递出“冤家宜解不宜结”的生活智慧。

该剧对市井生活的描绘,具有浓郁的地域特色,鸡毛店的简陋、店主的小气、时迁的江湖气,共同构成了一幅鲜活的“北宋市井图”,剧中出现的“河南梆子”“豫西方言”“民间小吃”等元素,让观众在欢笑中感受到中原文化的厚重与鲜活。

当代传承与舞台呈现

作为豫剧的经典折子戏,“时迁偷鸡”历经百年传承,至今仍是各大院团的保留剧目,在当代舞台呈现中,该剧在保留传统精髓的基础上,融入了现代审美与技术元素,焕发出新的生机。

演员在表演上更加注重细节的打磨,年轻演员在演绎时迁时,会加入更多现代喜剧的元素,如模仿小品演员的“包袱”、融入流行语的“俏皮话”,让人物形象更贴近年轻观众;在身段上,通过灯光、音效的配合,增强“偷鸡”动作的紧张感与喜剧感,如用追光灯突出时迁的身影,用鸡鸣声效烘托气氛。

舞台设计更加简洁写意,传统豫剧舞台多布景繁复,而当代“时迁偷鸡”多采用“一桌二椅”的简约布景,通过演员的表演“无中生有”——演员用手比划“提鸡”,观众便仿佛看到手中的老母鸡;用跺脚声模拟“鸡扑腾”,便让人联想到鸡的挣扎,这种“以虚代实”的舞台美学,既凸显了戏曲的“程式化”特点,又给观众留下了想象空间。

该剧还通过“进校园”“下基层”等形式,走进大众视野,许多豫剧团将“时迁偷鸡”改编为适合儿童观看的版本,简化情节,增加互动,让孩子们在笑声中了解戏曲文化;在乡村演出时,演员用方言与观众互动,将现实生活中的趣事融入剧情,让“时迁偷鸡”成为连接城乡文化的纽带。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《时迁偷鸡》中,时迁为什么由武丑行当扮演?

A1:在戏曲行当中,“丑角”分为文丑和武丑,武丑以武打、身段见长,多扮演机敏灵巧、武艺高强的江湖人物,时迁在《水浒传》中被称为“鼓上蚤”,擅长飞檐走壁、偷盗技巧,性格狡黠幽默,这些特点与武丑的表演特质高度契合,武丑通过“矮子功”“倒扑虎”等技巧,能生动展现时迁的身手敏捷;通过诙谐的念白和夸张的表情,能突出其机智顽皮的性格,豫剧版《时迁偷鸡》由武丑扮演时迁,既符合人物设定,又能充分发挥戏曲表演的艺术特色。

Q2:豫剧《时迁偷鸡》的“偷鸡”情节为何能成为经典?

A2:“偷鸡”情节的经典性主要体现在三个方面:一是情节的“小中见大”,通过“偷鸡”这一市井小事,折射出底层人物的生存智慧与侠义精神,既有喜剧效果,又有生活哲理;二是表演的“技艺融合”,演员将唱腔、身段、武打融为一体,通过“缩骨功”“模仿鸡叫”等绝技,将偷鸡过程演绎得既紧张又滑稽,极具观赏性;三是人物的“反差魅力”,时迁虽为“盗”,却“盗亦有道”,既有小人物的市侩,又有侠义之士的洒脱,这种复杂立体的人物形象,让观众在捧腹之余产生共鸣,正是这些因素的叠加,使得“偷鸡”情节成为豫剧舞台上的经典片段,历经百年仍深受喜爱。