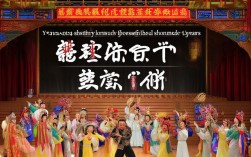

豫剧《马天官打朝》作为传统经典剧目,其第二部分在剧情冲突、人物塑造和艺术表达上均展现出独特的魅力,延续了第一部分“忠奸斗争”的核心主题,进一步深化了马天官(马世龙)刚正不阿、不畏强权的形象,同时通过朝堂之上的多重博弈,展现了封建王朝权力场中的忠义与奸佞的激烈碰撞。

剧情:风波再起,朝堂对峙

《马天官打朝2》的故事紧接第一部分:马天官因揭露奸臣庞文勾结西夏、卖国求荣的罪行,虽在包公等忠臣支持下暂时扳倒庞文,但庞文党羽并未彻底清除,反而在暗中勾结后宫势力,企图卷土重来,第二部分开篇,正值新科进士殿试,庞文之女庞贵妃(虚构人物,为增强戏剧冲突)以“代父陈情”为由,向皇帝哭诉庞文“冤情”,并诬陷马天官“恃功自傲,陷害忠良”,皇帝本就对马天官在朝堂上的直言进谏心生不满,加之庞贵妃的枕边风,遂下旨召马天官上殿对质,朝堂气氛瞬间紧张。

马天官奉旨入朝,面对皇帝的质问与庞贵妃的诬陷,毫不畏惧,据理力争,他不仅列举庞文卖国的铁证(如私通西夏的书信、克扣军饷的账册),更当众揭露庞贵妃干预朝政、扰乱后宫的行径,庞贵妃反咬一口,称马天官“伪造证据,诬陷皇亲”,并搬出“后宫不得干政”的祖训,指责马天官“以下犯上,欺君罔上”,双方在朝堂上展开激烈辩论,皇帝在忠奸之间摇摆,最终以“暂将马天官收监,待查证后再作定夺”为由,暂时平息风波,实则埋下了更大的冲突隐患。

核心冲突:忠义与奸佞的终极较量

第二部分的冲突核心围绕“马天官如何洗清冤屈,彻底铲除庞文势力”展开,具体体现在三个层面:

皇权与忠义的博弈

皇帝作为封建王朝的最高统治者,其态度直接决定斗争的走向,本剧中,皇帝并非纯粹的昏君,而是受制于后宫势力与朝堂平衡的“夹心人”,他对马天官既有“功高震主”的忌惮,也有对国家安危的考量,当马天官拿出庞文通敌的铁证时,皇帝虽内心动摇,但庞贵妃以“太后抱恙”为由施压,并威胁“若严惩庞文,太后恐难以承受”,迫使皇帝暂时妥协,这种“忠义难申,皇权无奈”的矛盾,既展现了封建皇制的局限性,也凸显了马天官“明知不可为而为之”的忠义精神。

马天官与庞文的正面交锋

庞文作为奸臣代表,其形象在本部分更加立体,他不仅阴险狡诈,更懂得利用皇权与后宫的双重庇护,当马天官当众揭露其罪行时,庞文并未惊慌,反而以“老臣对朝廷忠心耿耿,遭人构陷”的假象博取同情,并暗示马天官“功高盖主,意图不轨”,两人的对峙不仅是言辞上的交锋,更是价值观的碰撞:马天官以“国家为重,百姓为先”为己任,庞文则以“权位为先,私利为上”为信条,马天官以“若庞文通敌属实,甘愿受死;若属诬陷,请陛下斩我头颅以谢庞文”的赌约,将矛盾推向高潮,迫使皇帝不得不重启调查。

忠臣联盟的集体抗争

马天官并非孤军奋战,包公、寇准等忠臣始终是他的后盾,在马天官被收监后,包公以“夜审庞府家丁”获取关键证据,寇准则以“边关急报”为由,揭露西夏因庞文许诺而大举入侵的真相,忠臣们的集体行动,不仅为马天官洗清冤屈提供了支持,更展现了“官官相护”与“官民同心”的对比,强化了“邪不压正”的主题。

艺术特色:豫剧元素的极致展现

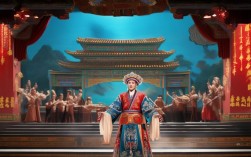

作为豫剧经典,《马天官打朝2》在表演、唱腔、服饰等方面充分展现了豫剧的艺术魅力,尤其是“唱、念、做、打”的完美结合,成为该剧的标志性特点。

唱腔:高亢激越,情感饱满

豫剧以其“大气磅礴、贴近生活”的唱腔著称,而马天官的唱段更是将这一特点发挥到极致,在朝堂对质时,马天官的唱段“庞文贼子太猖狂,卖国求荣罪难当”采用“豫东调”的【二八板】,节奏明快,字字铿锵,既表达了对奸臣的痛斥,也展现了对国家命运的担忧;而在被收监后,其唱段“铁骨铮铮不怕死,只盼山河得太平”则转为【慢板】,旋律低沉而坚定,凸显了人物的忠义与悲壮,相比之下,庞文的唱腔多采用“阴腔”,如“马世龙你太狂妄,今日叫你命难长”,音调低沉、节奏拖沓,暗示其阴险狡诈的性格。

表演:程式化与生活化的融合

豫剧的表演讲究“程式化”,但又不失生活气息,马天官的“打朝”场景中,演员通过“甩袖、顿足、瞪眼”等动作,表现其愤怒与不屈;而“跪君”时,则以“身形微颤、声音哽咽”的细节,展现其对皇帝的忠诚与无奈,包公的表演则突出“黑头”行当的特点,如“蹉步、亮相”等动作,塑造其铁面无私的形象,朝堂上的“群戏”场面,通过演员的走位、眼神交流,营造出紧张压抑的氛围,让观众仿佛身临其境。

服饰与道具:符号化的身份象征

服饰与道具在豫剧中不仅是装饰,更是人物身份与性格的符号,马天官身着红色官袍,头展翅纱帽,象征其忠义与地位;庞文则身着紫色蟒袍,面涂白脸,暗示其奸诈与权势,道具方面,马天官手持的“笏板”不仅是朝臣的身份象征,更是其“以死谏君”的决心体现;而包公的“铜铡”则代表着“法理昭彰”,成为震慑奸臣的利器。

以下是主要角色的行当与唱腔特点对比:

| 角色 | 行当 | 唱腔特点 | 性格象征 |

|---|---|---|---|

| 马天官 | 净/老生 | 豫东调,高亢激越,节奏明快 | 忠义刚直,不畏强权 |

| 庞文 | 净 | 阴腔,低沉拖沓,音调起伏 | 阴险狡诈,老谋深算 |

| 包公 | 黑头 | 嗓音洪亮,板式稳健 | 铁面无私,执法如山 |

| 庞贵妃 | 旦 | 假声细语,节奏婉转 | 狠毒善妒,干预朝政 |

文化意义:忠义精神的当代回响

《马天官打朝2》虽以封建王朝为背景,但其传递的“忠义、勇敢、担当”精神具有超越时代的价值,马天官“明知山有虎,偏向虎山行”的勇气,正是中华民族“见义勇为、坚守正义”传统的体现;而忠臣联盟“同心协力,共抗奸佞”的团结,则展现了“众人拾柴火焰高”的集体智慧,在当代社会,这部剧作依然具有警示意义:它提醒人们,面对不公与邪恶时,要敢于发声、勇于抗争;也强调了“权力需要制约,正义需要守护”的重要性。

该剧作为豫剧的经典剧目,承载着河南地方文化的记忆,通过一代代演员的传承与创新,豫剧《马天官打朝》不仅走进了剧场,更通过电影、电视等媒介走向全国,成为弘扬中华优秀传统文化的重要载体。

相关问答FAQs

Q1:《马天官打朝2》中的“马天官”在历史上是否确有其人?

A:马天官(马世龙)是豫剧中的虚构人物,并非真实历史人物,在传统戏曲中,常以“马天官”作为“忠臣”的典型形象,其原型可能融合了北宋名臣包拯、寇准等人的元素,旨在通过艺术化的塑造,展现“清官”不畏强权、为民请命的精神,历史上虽无“马世龙”其人,但这一形象集中体现了人民群众对“正义”的向往与追求。

Q2:豫剧《马天官打朝2》的“打朝”场景为何如此经典?

A:“打朝”场景的经典性主要体现在三个方面:一是戏剧冲突的集中爆发,通过朝堂上的“忠奸对峙”,将矛盾推向高潮,让观众直观感受到“邪不压正”的主题;二是表演艺术的极致展现,演员通过高亢的唱腔、夸张的动作(如甩袖、顿足)和精准的眼神交流,将人物的情感张力发挥到极致;三是文化符号的深刻内涵,“打朝”不仅是“打”奸臣,更是“打”不公、“打”腐败,体现了戏曲“教化育人”的社会功能,因此成为豫剧舞台上的经典片段。