河南省东风豫剧团作为中原戏曲文化的重要传承者,自诞生之日起便与豫剧艺术的发展紧密相连,其六十余载的艺术历程,既是一部浓缩的豫剧现代史,更是一代代戏曲人守正创新的生动写照,剧团扎根河南沃土,汲取黄河文化的深厚底蕴,在传统与现代的碰撞中,逐渐形成了兼具豫剧本真精神与时代审美特质的独特艺术风格,成为河南乃至全国戏曲界不可忽视的重要力量。

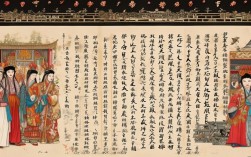

回溯剧团的历史沿革,其前身可追溯至1952年,由河南东部地区数个活跃于民间的豫剧班社整合而成,初建时期,剧团以“服务基层、弘扬豫剧”为宗旨,主要演出《秦香莲》《花木兰》《穆桂英挂帅》等传统剧目,在田间地头、城镇戏台间积累了深厚的观众基础,1960年代,剧团积极响应“现代戏创作”号召,将《朝阳沟》《李双双》等反映时代生活的剧目搬上舞台,其中改编版《朝阳沟》以浓郁的乡土气息和鲜活的人物形象,成为当时河南现代戏创作的典范,不仅进京汇报演出,还获得周恩来总理等党和国家领导人的高度评价,改革开放后,剧团在艺术创新上大胆突破,既保留传统剧目的精髓,又尝试将西方戏剧的叙事技巧融入创作,1980年代排演的《七品芝麻官后传》《程婴救孤》等剧目,既延续了唐喜成、阎立品等名家的艺术流派,又在舞台美术、音乐配器上融入现代元素,实现了“老戏新演”的突破,进入21世纪,剧团更注重文化传承与市场开拓,2005年被列为“河南省非物质文化遗产保护单位”,2010年后启动“青年演员培养计划”,通过“名师带徒”“剧目排演”等方式,为豫剧艺术储备了新生力量。

在艺术特色上,河南省东风豫剧团以“唱腔激昂、表演细腻、贴近生活”著称,唱腔方面,剧团在豫东调、豫西调的基础上,融合祥符调、沙河调的音韵特点,形成了刚柔并济、富有张力的“东风腔”——旦角唱腔清亮婉转,如行云流水;生角唱腔高亢明快,似黄钟大吕;净角唱腔则气势磅礴,极具爆发力,表演上,剧团强调“以情带戏,戏从心生”,无论是传统戏中的大家闺秀、沙场英雄,还是现代戏中的普通百姓、时代楷模,演员均能通过精准的眼神、身段和念白,塑造出有血有肉的人物形象,在《焦裕禄》中,演员通过质朴的唱腔和扎实的台步,将县委书记“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的公仆情怀演绎得淋漓尽致,让观众在艺术熏陶中接受精神洗礼,舞台呈现上,剧团既保留“一桌二椅”的传统写意美学,又大胆运用现代科技,如全息投影、LED屏等,增强剧目的视觉冲击力,如在《封神榜》系列剧目中,通过光影特效展现仙魔斗法的奇幻场景,让传统神话故事更具现代感。

剧目的创作与积累是剧团艺术成就的核心体现,截至目前,剧团已积累传统戏、新编历史剧、现代戏三大类共计200余部剧目,其中既有《穆桂英挂帅》《秦香莲》等经典保留剧目,也有《焦裕禄》《银杏树下》等时代精品,传统戏中,《七品芝麻官》以“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的经典台词,传递出百姓对正义的期盼,成为剧团“接地气”的艺术标签;新编历史剧《程婴救孤》在保留“赵氏孤儿”核心故事的基础上,强化了“忠义仁勇”的主题,不仅获得“全国戏曲优秀剧目奖”,还被改编为电影,走向国际舞台;现代戏《银杏树下》则以乡村振兴为背景,通过返乡青年带领村民发展特色产业的故事,展现了新时代河南农村的变迁,入选“国家舞台艺术基金资助项目”,巡演足迹遍布全国20余个省份,为清晰呈现剧团剧目的多元性,以下列举部分代表性剧目:

| 剧目类型 | 作品名称 | 首演年份 | 核心主题 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 传统戏 | 《七品芝麻官》 | 1963年 | 民本思想、正义追求 | 唱腔幽默诙谐,表演夸张生动 |

| 新编历史剧 | 《程婴救孤》 | 2001年 | 忠义精神、家国情怀 | 叙事紧凑,情感深沉 |

| 现代戏 | 《焦裕禄》 | 1978年 | 公仆意识、奉献精神 | 写实风格,贴近生活 |

| 新编现代戏 | 《银杏树下》 | 2020年 | 乡村振兴、青春奋斗 | 音乐融入民乐元素,舞台设计清新 |

人才传承是剧团发展的根基,河南省东风豫剧团始终坚持“以人为本”的培养理念,先后涌现出唐喜成(唐派艺术创始人)、阎立品(阎派艺术创始人)等艺术大师,以及张宝英、王清芬、虎美玲等梅花奖得主,这些艺术家不仅在舞台上塑造了经典形象,更通过“传帮带”培养了大批青年人才,近年来,剧团实施“名家工作室”制度,由梅花奖演员担任青年演员导师,通过“一对一”指导、同台演出等方式,加速青年演员成长,28岁的青年演员李娜,在导师虎美玲的指导下,凭借《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”选段获得“河南省戏曲红梅大赛”金奖,成为剧团新一代的旦角领军人物,剧团还与河南艺术职业学院合作,开设“东风豫剧班”,从招生、教学到实践实行一体化培养,为豫剧艺术输送了新鲜血液。

作为文化传播的重要使者,河南省东风豫剧团始终将社会效益放在首位,剧团年均演出超200场,送戏下乡”活动覆盖河南80%以上的县区,累计为基层群众演出超万场;开展“戏曲进校园”活动,走进中小学讲解豫剧知识,组织学生体验戏曲扮相,累计培养青少年观众10万余人次;多次参加“中国艺术节”“上海国际艺术节”等国家级文化活动,赴法国、意大利、韩国等国进行文化交流,让豫剧艺术走向世界,剧团先后获得“全国文化系统先进集体”“全国服务农民、服务基层文化建设先进集体”等荣誉称号,其艺术实践为地方戏曲的传承与发展提供了宝贵经验。

FAQs

问题1:河南省东风豫剧团与其他豫剧团体(如河南省豫剧院)相比,有哪些独特之处?

解答:河南省东风豫剧团的独特性主要体现在三个方面:一是地域特色鲜明,剧团起源于河南东部民间班社,唱腔中融合了豫东调的明朗与沙河调的质朴,更贴近中原观众的审美习惯;二是现代戏创作成果突出,从《朝阳沟》到《银杏树下》,始终聚焦时代生活,形成了“接地气、有温度”的现代戏风格;三是基层演出经验丰富,常年坚持“送戏下乡”,演出频率高、覆盖面广,被誉为“百姓的剧团”。

问题2:在年轻观众逐渐流失的背景下,东风豫剧团如何吸引新一代观众?

解答:剧团主要通过“创新表达+精准传播”吸引年轻观众:对传统剧目进行“青春化改编”,如将《花木兰》改编为音乐剧版,融入流行音乐、街舞等元素,增强观赏性;利用短视频平台开设“东风豫剧”账号,发布“豫剧唱段挑战”“幕后花絮”等内容,00后学唱穆桂英”系列视频播放量超5000万,让更多年轻人了解豫剧、爱上豫剧,还与高校合作举办“豫剧文化节”,开展戏曲工作坊、剧本创作大赛等活动,培养青年观众和创作者。