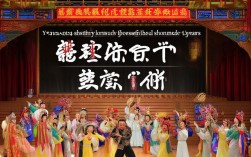

经典的豫剧开场伴奏乐,是中原戏曲文化的重要符号,以其热烈、庄重、鲜明的节奏感,瞬间将观众带入戏曲情境,作为豫剧演出的“序曲”,它不仅是技艺的展现,更是地域文化的浓缩,承载着河南人民的生活情感与审美情趣。

豫剧开场伴奏乐的历史可追溯至明末清初,在河南民间歌舞、说唱音乐的基础上,融合了梆子腔的伴奏特色,逐渐形成独特的音乐体系,早期伴奏乐器相对简单,以打击乐为主,用于烘托气氛;随着豫剧的发展,文场乐器逐步加入,形成了“文武场”兼备的伴奏格局,这种演变既保留了中原音乐的质朴,又吸收了其他戏曲剧种的精华,最终成为豫剧艺术不可或缺的组成部分。

从构成来看,豫剧开场伴奏乐以“武场”为骨架,“文场”为血肉,二者相辅相成,武场打击乐是开场乐的灵魂,主要包括板鼓、大锣、小锣、铙钹等,板鼓由鼓师掌控,通过鼓点、鼓楣的轻重缓急,控制全场的节奏与速度,被称为“乐队指挥”;大锣音色洪亮,奠定开场乐的基调,常用于表现重大场面或人物出场;小锣清脆明亮,多用于烘托细节,如人物的细微动作或情绪转折;铙钹则以其金属的质感,增强音乐的冲击力,渲染激昂或紧张的氛围,文场乐器则以板胡为主奏,辅以二胡、笙、笛子等,负责旋律的铺陈,板胡的高亢激昂与河南方言的声调特点高度契合,其滑音、颤音等技巧,让音乐充满地域韵味;二胡的柔和与板胡的刚劲形成对比,丰富了音乐的层次;笙和笛子的加入,则为开场乐增添了一丝灵动的乡土气息。

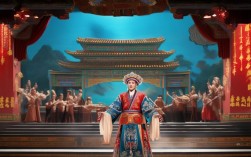

经典的开场曲牌是豫剧伴奏乐的“名片”,每一首都有其特定的应用场景与情感指向。《大开门》是最具代表性的开场曲牌之一,节奏明快、气势恢宏,常用于帝王将相升堂、元帅点将等宏大场面,鼓点密集如急雨,锣声铿锵似惊雷,瞬间点燃观众的热情。《小开门》则相对轻快活泼,多用于文官升迁、百姓喜庆等场景,旋律流畅,节奏舒缓,带着浓郁的民间生活气息。《风入松》曲调典雅,常用于书生赶考、才子佳人相会等情节,文场乐器的细腻演奏,营造出诗意盎然的氛围。《水龙吟》《哭皇天》等曲牌也各具特色,或悲壮苍凉,或婉转深情,共同构成了豫剧开场伴奏乐的丰富语汇。

这些曲牌在传承中不断创新,既保留了传统旋律的骨架,又融入了现代编曲技法,在一些新编历史剧中,开场乐可能会加入电子合成器或西洋乐器,以增强音乐的层次感,但板鼓、大锣等核心打击乐与板胡的主奏地位始终不可动摇,这是豫剧韵味的根本所在。

以下是传统豫剧开场伴奏乐主要乐器及作用的简要归纳:

| 分类 | 乐器名称 | 演奏特点及作用 |

|---|---|---|

| 武场 | 板鼓 | 控制节奏、速度,是乐队的“指挥”,鼓点变化引导情绪起伏。 |

| 大锣 | 音色洪亮,奠定基调,用于重大场面或人物出场。 | |

| 小锣 | 音色清脆,烘托细节,表现人物动作或情绪转折。 | |

| 铙钹 | 金属质感强,增强音乐冲击力,渲染激昂或紧张氛围。 | |

| 文场 | 板胡 | 主奏乐器,高亢激昂,与方言声调契合,凸显地域特色。 |

| 二胡 | 辅助旋律,柔和的音色与板胡形成刚柔并济的效果。 | |

| 笙/笛子 | 增添色彩,营造灵动的乡土气息或诗意氛围。 |

豫剧开场伴奏乐的价值,不仅在于其艺术性,更在于其文化性,它是中原人民性格的写照——既有黄河的奔腾豪迈,又有土地的质朴厚重,每当锣鼓响起,板胡声起,无论身处何地,河南人总能从中找到归属感,感受到家乡文化的温度,这种音乐超越了舞台的界限,成为连接过去与现在、艺术与生活的纽带。

FAQs

Q1:豫剧开场伴奏乐和京剧开场伴奏乐有什么区别?

A1:豫剧与京剧的开场伴奏乐虽同属戏曲伴奏,但风格差异显著,豫剧伴奏以“土、俗、野”为特色,节奏更明快热烈,板胡的高亢与方言的顿挫紧密结合,打击乐(尤其是大锣)的音色更粗犷,充满中原乡土气息;京剧伴奏则更注重“雅、精、巧”,节奏相对舒缓,京胡的细腻与京剧字韵的讲究高度统一,打击乐(如板鼓、铙钹)的配合更精密,宫廷音乐与文人音乐的元素更明显,豫剧开场曲牌如《大开门》更侧重民间生活气息,京剧的《急急风》等则更突出程式化的舞台规范。

Q2:为什么豫剧开场伴奏乐常用大锣和板鼓?

A2:大锣和板鼓是豫剧开场伴奏乐的核心,这与豫剧的起源和表演特点密切相关,豫剧起源于河南民间,早期多在庙会、广场等露天场所演出,需要靠强烈的打击乐吸引观众、盖过环境噪音,大锣的洪亮音色和板鼓的密集鼓点恰好能满足这一需求,豫剧表演讲究“唱、念、做、打”并重,开场乐的节奏需要为后续的演员出场、剧情推进奠定基调,板鼓通过鼓点变化控制节奏的快慢、强弱,大锣则通过音色的高低起伏渲染气氛,二者配合能瞬间抓住观众注意力,引导观众进入戏曲情境,这种“以武带文、以声夺人”的伴奏特点,正是豫剧接地气、重表现力的体现。