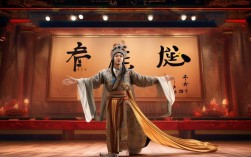

河南豫剧《卷席筒》作为中原地区家喻户晓的传统经典剧目,自诞生以来便以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物和浓郁的乡土气息,成为豫剧丑角戏的代表作之一,该剧以唐代为背景,通过善良少年苍娃蒙冤受屈、最终昭雪的故事,深刻展现了底层人民的苦难与坚韧,以及“善有善报、恶有恶报”的传统伦理观念,在河南乃至全国的戏曲舞台上经久不衰,被誉为“豫剧百花园中的一朵奇葩”。

剧目剧情与人物塑造

《卷席筒》的故事围绕“冤案”与“昭雪”展开:洛阳贫苦少年苍娃自幼父母双亡,由嫂子刘氏含辛茹苦抚养成人,苍娃为人忠厚,常帮邻里干活,却因家境贫寒,被同村恶霸张氏诬陷偷盗,张氏为独吞家产,设计害死丈夫,并嫁祸苍娃,县官昏庸,屈打成招,苍娃被判死罪,行刑前,嫂子刘氏冒死拦道喊冤,得知真相后,她毅然带着苍娃之子(实为苍娃与张氏所生,但刘氏不知)进京告状,新任巡按明察秋毫,查明案情真相,将张氏正法,苍娃沉冤得雪,并被封为七省巡按,与嫂子母子团圆。

剧中人物塑造极具张力:苍娃的善良与倔强、刘氏的贤惠与刚烈、县官的昏庸与世故、张氏的阴险毒辣,均通过演员的唱念做打展现得淋漓尽致,尤其是苍娃这一角色,作为豫剧丑角的经典形象,其表演融合了“文丑”的诙谐与“武丑”的灵动,既有面对冤屈时的悲愤,又有重获新生后的豁达,成为观众心中“丑中见美”的典范,嫂子刘氏则以其“嫂娘如母”的深情,诠释了中国传统女性的美德,其“祭塔”“告状”等唱段,情感真挚,催人泪下。

艺术特色与舞台呈现

《卷席筒》的艺术魅力集中体现在豫剧传统程式与生活化表演的完美结合,以及浓郁的地域文化特色上。

(一)表演程式与生活化融合

作为传统戏曲,《卷席筒》严格遵循“唱念做打”的表演规范,在“唱”方面,豫剧的四大板式(二八板、慢板、流水板、飞板)被巧妙运用:苍娃蒙冤时的“慢板”如泣如诉,表现其悲愤;嫂子告状时的“流水板”节奏明快,凸显其急切;昭雪后的“二八板”则欢快激昂,烘托喜悦氛围,念白上,全剧以河南方言为基础,既保留了戏曲韵白的抑扬顿挫,又融入了市井口语的鲜活生动,如苍娃的“中哩”“恁瞅瞅”等,极具乡土气息,在“做”与“打”方面,苍娃的“卷席”动作(剧中核心道具,象征其身份与命运)、嫂子的“跪爬告状”等,既夸张写意,又贴近生活,让观众在程式化表演中感受到真实情感。

(二)丑角艺术的极致展现

《卷席筒》以丑角为主,充分展现了豫剧丑角戏的独特魅力,丑角表演讲究“美丑相济”,苍娃虽身份卑微,但心地善良,演员通过“矮子步”“抖肩”“挤眉弄眼”等技巧,将其憨厚、机灵甚至带点滑稽的性格特点刻画入微,尤其在“公堂受刑”一场,苍娃被打得皮开肉绽,却始终不肯诬陷他人,演员通过“甩发”“僵尸倒”等身段,将人物痛苦不屈的精神表现得震撼人心,丑角的“丑”在此处升华为人格的“美”,形成强烈的艺术反差。

(三)地域文化与民俗风情

全剧从服饰、道具到语言、习俗,均浸透着中原文化的印记,人物服饰以明清时期的民间服饰为蓝本,苍娃的粗布短衫、嫂子的印花袄裙,都符合其贫苦身份;道具“席子”既是苍娃的谋生工具,也是剧情发展的关键线索,从“卷席谋生”到“卷席受刑”,再到“席盖冤魂”,席子的意象贯穿始终,成为命运的无声见证,语言上,大量运用河南歇后语、俗语,如“哑巴吃黄连——有苦说不出”“泥菩萨过河——自身难保”,既增强了喜剧效果,又传递了民间智慧。

文化内涵与社会价值

《卷席筒》不仅是一部艺术作品,更是一面折射中国传统伦理与社会文化的镜子,其核心价值体现在三个方面:

一是对“孝悌忠信”的弘扬,苍娃对嫂子的感恩与报答,刘氏对叔子的抚养与守护,体现了中国传统家庭伦理中“长幼有序”“兄友弟恭”的道德准则,嫂子刘氏为救苍娃不惜抛头颅、洒热血,更是将“义”字推向极致,成为“嫂娘如母”的典范。

二是对“善恶有报”的警示,张氏为财害命、诬陷好人,最终落得身首异处的下场;苍娃虽历经磨难,但终因善良获福,这种“善善者善,恶恶者恶”的因果观念,契合了民间朴素的正义观,具有强烈的道德教化意义。

三是对底层人民的深切同情,剧中通过苍娃的遭遇,揭露了封建社会的黑暗与不公,同时也展现了底层人民在苦难中迸发出的坚韧与智慧,苍娃的“小人物”形象,代表了无数在逆境中挣扎却不失良善的普通人,容易引发观众的共情。

当代传承与发展

作为豫剧的经典剧目,《卷席筒》在当代仍保持着旺盛的生命力,从20世纪50年代起,豫剧名家常香玉、陈素真、唐喜成等都曾演绎此剧,形成了不同的流派风格,近年来,河南豫剧院、河南省豫剧三团等专业院团多次复排此剧,在保留传统精髓的基础上,融入现代舞美技术(如LED背景、灯光特效),让经典剧目焕发新活力。《卷席筒》还通过进校园、下基层、线上直播等方式,吸引年轻观众,成为传承豫剧文化的重要载体,2023年,河南卫视“豫见中国”栏目推出的《卷席筒》片段,通过创新编排,在短视频平台获得千万播放量,让更多年轻人感受到豫剧的魅力。

主要人物与角色定位

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段/情节 |

|---|---|---|---|

| 苍娃 | 丑角 | 善良倔强、重情义 | “蒙冤受屈”“公堂喊冤” |

| 刘氏 | 旦角 | 贤惠坚韧、深明大义 | “嫂娘哭坟”“进京告状” |

| 县官 | 老生 | 昏庸世故、怕丢官 | “屈打成招”“草菅人命” |

| 张氏 | 彩旦 | 阴险毒辣、贪财 | “谋财害命”“嫁祸苍娃” |

相关问答FAQs

Q1:《卷席筒》为什么能成为豫剧丑角戏的代表作?

A1:《卷席筒》能成为豫剧丑角戏的代表作,主要源于其对丑角艺术的极致挖掘,剧中苍娃这一角色,突破了传统丑角“插科打诨”的单一功能,将“丑”的外表与“美”的内心相结合,通过“唱念做打”的全面展现,赋予丑角深刻的人格魅力,剧情紧凑、冲突激烈,既有悲情内核,又有喜剧元素,符合豫剧“悲欢离合、雅俗共赏”的艺术特质,因而成为丑角戏的典范之作。

Q2:现代演出中,《卷席筒》在传承与创新方面有哪些尝试?

A2:现代演出中,《卷席筒》的传承与创新主要体现在三个方面:一是剧本打磨,在保留核心剧情的基础上,精简枝蔓,增强节奏感,适应现代观众的审美习惯;二是舞台呈现,运用现代舞美技术(如多媒体投影、沉浸式灯光),还原唐代洛阳的市井风貌,同时通过服装、道具的细节优化,提升视觉冲击力;三是传播方式,通过短视频平台、戏曲电影、校园戏曲社团等形式,让年轻观众接触并喜爱该剧,青年演员通过“戏曲+流行音乐”的改编,将经典唱段融入现代元素,吸引了一批年轻戏迷,实现了传统艺术的“破圈”传播。