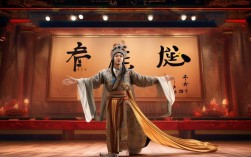

河南豫剧《卷席筒》是传统戏曲中极具代表性的经典剧目,以其曲折动人的情节、鲜明生动的人物和浓郁的地方特色,深受观众喜爱,堪称豫剧“丑角戏”的典范之作,全剧以善恶斗争为主线,通过贫苦少年苍娃的遭遇,展现了人性的光辉与丑恶,传递了“善有善报、恶有恶报”的朴素价值观,至今仍在舞台上久演不衰。

剧情梗概

《卷席筒》的故事发生在古代河南登封,主要围绕贫苦少年苍娃的命运展开,苍娃自幼父母双亡,由善良贤惠的嫂子张氏一手抚养长大,他与嫂子情同母子,虽生活贫苦,却相依为命,成年后,苍娃娶妻刘氏,刘氏性情狠毒,对嫂子张氏百般刁难,甚至心生歹意。

苍娃的哥哥张元宝是个老实本分的樵夫,一日上山砍柴时,被刘氏与奸夫合谋杀害,并嫁祸于张氏,昏庸的县官不问青红皂白,将张氏打入死牢,待秋后问斩,苍娃得知嫂子蒙冤,心如刀割,为救嫂子性命,他毅然决定替嫂顶罪,在公堂上,苍娃谎称是自己失手杀了哥哥,主动承担罪责,张氏虽痛哭不已,却无法劝阻苍娃的义举。

苍娃被判死罪,秋后斩首,行刑前,他将自己唯一的家产——一领破席卷成卷席筒,托人带给嫂子张氏,寓意“卷席而归”,盼其日后能安度余生,天网恢恢,疏而不漏,张元宝被害的真相被一位微服私访的钦差得知,原来张元宝并未真正死亡,而是被刘氏与奸夫假意“害死”,实则藏匿起来,意图侵吞家产,钦差查明真相后,下令重审此案,刘氏与奸夫被绳之以法,张氏沉冤得雪,苍娃也被无罪释放,结局处,嫂子张氏与苍娃相拥而泣,苍妻刘氏幡然悔悟,一家人重归于好,故事在悲喜交加中落下帷幕。

主要人物分析

| 人物 | 身份背景 | 性格特点 | 经典情节 |

|---|---|---|---|

| 苍娃 | 贫苦少年,嫂子的小叔子 | 善良仗义、重情重义、看似憨厚实则机智 | 替嫂顶罪、公堂鸣冤、卷席托嫂 |

| 张氏 | 苍娃的嫂子,贤惠主妇 | 隐忍坚强、对苍娃如母、心怀感恩 | 被诬陷入狱、苍娃救嫂、沉冤得雪 |

| 刘氏 | 苍娃之妻,反派角色 | 狠毒自私、水性杨花、贪婪无耻 | 与奸夫合谋害夫、嫁祸嫂子、最终伏法 |

| 县官 | 地方官员 | 昏聩无能、不辨是非、后期被惩处 | 草率判案、冤枉张氏、真相败露后认错 |

艺术特色

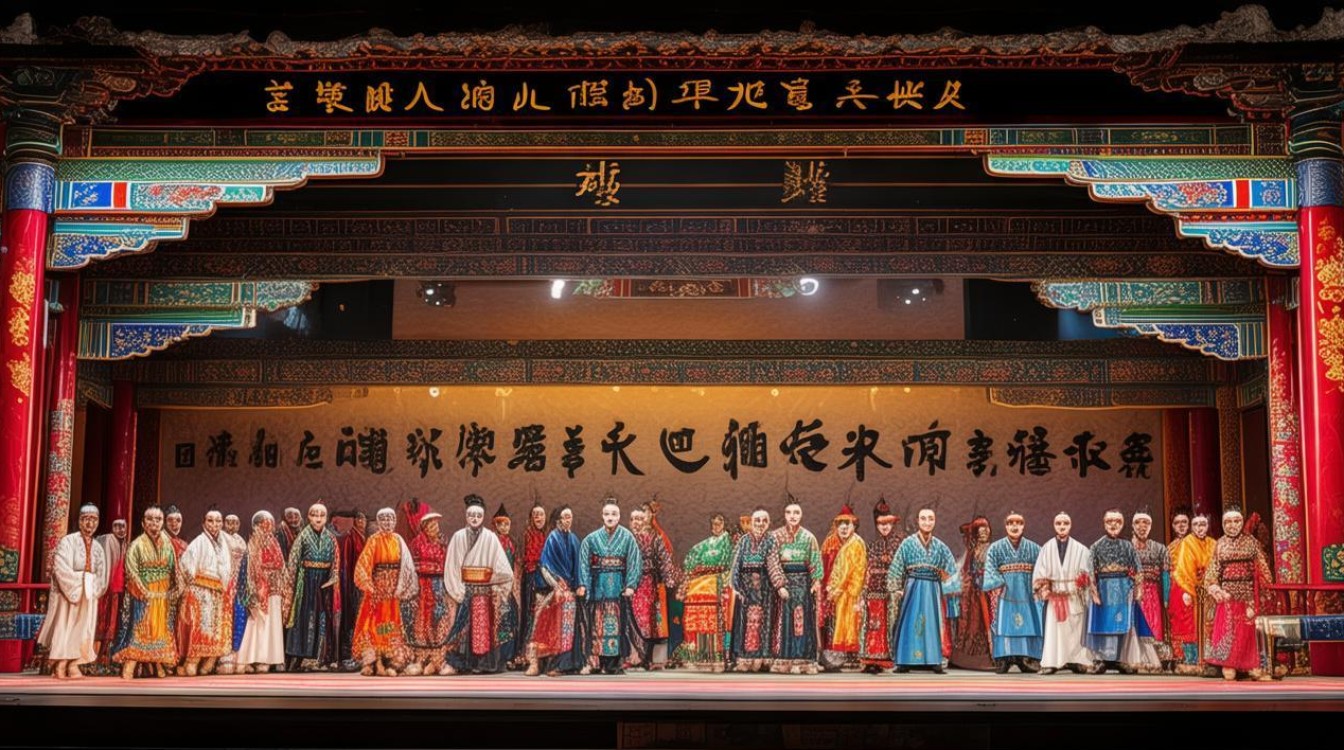

《卷席筒》之所以能成为经典,离不开其独特的艺术魅力,在唱腔设计上,豫剧的豫东调与豫西调巧妙融合,苍娃的唱腔高亢激越,充满乡土气息,尤其是“小仓娃我离了登封小县”等经典唱段,通过方言化的唱词和跌宕起伏的旋律,将人物委屈、愤懑与决心展现得淋漓尽致,极具感染力,在表演风格上,该剧以“丑角”为核心,苍娃的表演既夸张又真实,通过“卷席”“跪堂”等身段动作,将底层民众的质朴与机智刻画得入木三分,既有喜剧效果,又不失悲情色彩,形成“悲中有喜、喜中有悲”的独特审美,剧情紧凑,矛盾冲突集中,从“被害—诬陷—顶罪—昭雪”环环相扣,悬念迭起,观众在紧张感中感受善恶博弈,最终获得情感共鸣。

传承与影响

作为豫剧的传统保留剧目,《卷席筒》自诞生以来,历经数代艺术家的传承与打磨,豫剧大师常香玉、小香玉等都曾演绎过此剧,不同流派、不同演员的各具特色,使其艺术生命力愈发旺盛,1957年,该剧被改编为戏曲电影,在全国范围内引起轰动,进一步扩大了豫剧的影响力。《卷席筒》已成为河南豫剧团的“看家戏”,不仅活跃在戏曲舞台上,还被改编成电视剧、话剧等多种形式,成为连接传统与现代的文化纽带,其蕴含的“孝悌忠信”“善恶有报”等传统美德,至今仍对观众具有深刻的教化意义。

相关问答FAQs

问:《卷席筒》中的苍娃为什么能成为跨越时代的经典形象?

答:苍娃的形象之所以深入人心,首先在于其“真”与“善”,作为底层贫苦少年,他重情重义,为救嫂子不惜牺牲自己,这种纯粹的情感动机符合民间朴素的道德观念,容易引发观众共鸣,他的性格具有复杂性——看似憨厚傻气,实则机智勇敢;面对不公时,敢于挺身而出,展现出底层民众的反抗精神,剧中通过“替嫂顶罪”“卷席托嫂”等情节,将人物的情感推向高潮,既有悲剧的沉重,又有人性的光辉,这种立体丰满的形象使其超越了时代限制,成为戏曲长廊中永不褪色的经典。

问:《卷席筒》有哪些广为流传的经典唱段?

答:《卷席筒》中最经典的唱段当属苍娃的“小仓娃我离了登封小县”,这段唱腔以豫剧豫东调为基础,唱词口语化、生活化,如“小仓娃我离了登封小县,去到那洛阳城探亲一番”,旋律高亢激昂,节奏明快,既展现了苍娃蒙冤后的委屈与愤懑,又凸显其乐观倔强的性格,张氏的“嫂嫂把苦处对你说起”情感深沉,唱腔婉转,表现了嫂子对苍娃的疼爱与无奈;以及苍娃在公堂上的“苍娃本是穷家汉”,通过大段唱词交代案情,情绪层层递进,极具戏剧张力,这些唱段因贴近生活、情感真挚,成为豫剧爱好者传唱不衰的经典。