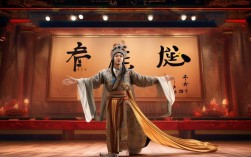

在戏曲舞台上,道具是塑造人物、推动剧情的重要载体,而“卷席筒”这一看似简单的生活用品,却在长期的舞台实践中被赋予了独特的艺术生命力,成为许多剧目中“抢镜”的存在,它以竹篾为骨、布帛为面,形如卷起的凉席,轻便且可塑性强,既能写实,又能写意,通过演员的巧妙运用,成为连接情感与剧情的纽带。

“卷席筒”的起源与戏曲的民间性密不可分,早期戏曲多取材于市井生活,底层百姓的日常用品自然成为道具的蓝本,席子是古代家庭常见的卧具,卷起后便于携带,这种“实用+象征”的特性,很快被戏曲艺人发掘,在元杂剧、明清传奇中,已有“席筒”的雏形,但真正将其发展为具有固定程式和情感符号的,是清代以后的地方戏,尤其是北方梆子戏、评剧等,这些剧种贴近民间,擅长表现底层人物的悲欢离合,而卷席筒恰好能承载这种朴素而浓烈的情感。

不同剧种中,卷席筒的形态与用法略有差异,但核心功能高度一致,为更清晰呈现其特点,可参考下表:

| 剧种名称 | 卷席筒别称 | 常见材质 | 主要使用场景 | 表演特点 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 席筒 | 竹篾+棉布 | 包裹尸体、蒙羞、藏人 | 动作程式化,强调“托”“举”“卷”的规范,配合身段展现悲愤 |

| 豫剧 | 卷席 | 竹篾席 | 替罪、逃亡、象征命运 | 动作夸张,贴近生活,拖拽、翻滚时注重力度与节奏的对比 |

| 评剧 | 席包 | 粗棉布 | 表现底层困境、情感压抑 | 注重“情”,通过缓慢拖拽、怀抱席筒的颤抖动作传递内心痛苦 |

| 晋剧 | 席卷子 | 高粱秆+麻布 | 战乱裹伤、隐忍求生 | 结合“跌扑”技巧,席筒随演员翻滚而变形,增强视觉冲击 |

“抢镜”的关键,在于卷席筒如何通过“物”与“情”的融合,成为舞台焦点,经典剧目《卷席筒》是最佳例证:剧中主角苍娃替嫂顶罪,用卷席筒裹住“尸体”(实则活人),在公堂上与周旋,这一情节中,卷席筒既是“凶器”的伪装,又是苍娃善良与无奈的象征,演员通过“背席筒”“拖席筒”“跪地抱席筒”等动作,将苍娃的紧张、悲愤与隐忍层层递进地展现出来——当席筒被拖拽过场,布料摩擦地面的沙沙声、演员踉跄的脚步声,配合紧锣密鼓的鼓点,瞬间将观众代入“生死一线”的紧张氛围,此时卷席筒不再是道具,而是角色命运的“具象化”。

在悲剧中,卷席筒常与“死亡”“冤屈”绑定,通过“裹尸”的意象强化情感冲击,如《窦娥冤》中,窦娥临刑前渴望“一雪奇冤”,若舞台处理中用卷席筒象征其“屈死之身”,待冤情昭雪时再由演员“展开”席筒,露出里面染血的“白练”(与窦娥“血溅白练”的誓言呼应),便形成强烈的视觉隐喻,而在喜剧或轻喜剧中,卷席筒则摇身一变,成为“藏人”“误会”的喜剧载体,如《卷席筒》后续剧情中,嫂子从席筒中“复活”,与苍娃相认,席筒的“展开”与“卷起”瞬间转换,既化解了悲剧氛围,又凸显了戏曲“虚实相生”的美学特质。

从文化内涵看,卷席筒的“抢镜”本质是戏曲“以简驭繁”智慧的体现,戏曲舞台不追求写实布景,而靠“一桌二椅”和少量道具构建空间,卷席筒正是这一原则的典型——它没有复杂的机关,却能通过演员的表演,实现“裹尸”“藏人”“卧榻”“包裹物品”等多种功能,甚至可以象征“牢笼”“命运枷锁”,这种“一物多用”的特性,既符合戏曲“写意”的美学追求,又为演员提供了广阔的表演空间,让道具真正成为“会说话的角色”。

卷席筒的“抢镜”还离不开与演员身段、唱腔的配合,在豫剧《卷席筒》中,演员需在拖拽席筒的同时完成“吊毛”“抢背”等跌扑技巧,席筒的重量感与演员的身形形成对抗,既展现体力,又凸显人物内心的挣扎;而在评剧《杨三姐告状》中,杨三姐怀抱卷席筒(象征惨死的二姐),用低沉的唱腔控诉不公,席筒的“沉重感”与唱腔的“悲怆感”相互渗透,让情感表达更具穿透力,这种“道具+表演+唱腔”的三位一体,正是卷席筒能够“抢镜”的核心密码。

相关问答FAQs

Q1:卷席筒在戏曲中只能表现悲剧情节吗?有没有喜剧中的运用?

A1:并非如此,虽然卷席筒因与“死亡”“冤屈”等意象关联较深,常用于悲剧,但在喜剧中同样有出色表现,例如在一些民间小戏中,卷席筒常被用作“藏人”的道具:丈夫藏了私房钱,妻子用席筒将其“卷”起来“审问”;或是调皮的孩子藏在席筒里,突然跳出来制造笑料,此时的卷席筒通过“卷”与“开”的快速转换,配合演员夸张的表情和动作,能有效调节舞台节奏,增添喜剧色彩。

Q2:戏曲演员练习使用卷席筒时,最难掌握的技巧是什么?

A2:最难掌握的是“物我合一”的表演分寸感,卷席筒本身是轻便道具,但演员需通过表演赋予其“重量感”和“情感属性”,例如表现“裹尸”时,席筒需显得沉重,演员的步伐、拖拽的力度都要配合角色的悲痛情绪;而表现“藏人”时,席筒又需显得轻巧,动作要隐蔽且灵活,席筒的“卷”与“开”需与剧情节奏精准匹配——该慢时如泣如诉,该快时干脆利落,这对演员的节奏感和身体控制力要求极高,需长期练习才能达到“道具即身体,身体即情感”的境界。