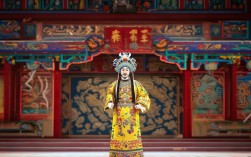

豫剧作为中国五大戏曲剧种之一,以其高亢激越、朴实豪放的唱腔风格深受广大观众喜爱,而《清风亭》作为豫剧传统经典剧目,其片头曲更是以独特的音乐语言,为这部讲述善恶因果、伦理道德的悲剧奠定了深沉的情感基调,要深入理解《清风亭》片头曲的艺术魅力,需从豫剧的音乐特性、《清风亭》的剧情内核以及片头曲的具体音乐构成与文化内涵等多维度展开分析。

豫剧艺术与《清风亭》的剧情背景

豫剧发源于中原地区(河南),距今已有近三百年历史,其音乐以梆子腔为基础,融合了当地民歌、小调等元素,形成了独特的板式变化体结构,唱腔上分为“豫东调”和“豫西调”两大流派,前者高亢明快,后者苍凉悲壮,伴奏乐器以板胡、二胡、梆子、大锣为主,其中梆子的“板式”变化(如【慢板】【二八板】【快二八】【流水板】等)是控制剧情节奏与情感表达的核心。

《清风亭》是豫剧“包公戏”系列的代表剧目之一,取材于《古今小说》中的《张公家庆》,讲述了穷苦老汉张元秀夫妇在清风亭上捡到一名弃婴(后取名张继保),含辛茹苦将其抚养成人,张继保中状元后,生母周桂英认子,张继保却因贪图富贵,不认养父母,最终导致张元秀悲愤撞死在清风亭上,周桂英也羞愧自尽的故事,全剧以“孝道”与“忘恩”为核心冲突,通过老夫妇的善良与张继保的忘恩负义形成强烈对比,深刻揭示了“善恶有报”的传统伦理观念,其悲剧性感染力跨越时空,成为豫剧舞台上的常演剧目。

《清风亭》片头曲的音乐构成与艺术特色

《清风亭》的片头曲作为全剧的“音乐序幕”,虽篇幅不长,却浓缩了剧情的核心情感与主题精神,其音乐设计充分借鉴了豫剧传统板式与唱腔特点,同时通过旋律、节奏、配器等元素的巧妙编排,营造出悲凉、沉重、宿命般的氛围,为观众迅速带入剧情情境。

(一)旋律与唱腔:苍凉悲怆的情感基调

片头曲的旋律以豫西调的“悲腔”为基础,采用【慢板】起板,旋律线条起伏较大,多下行级进与滑音装饰,模拟中原方言的语调起伏,如“清风亭上冷风起”一句,“清风亭”三字以中高音起腔,随后“冷风起”旋律急转直下,配合鼻腔共鸣的“脑后音”唱法,仿佛冷风拂面,瞬间将观众带入秋风萧瑟的亭台场景。

唱腔设计上,采用老生与老旦的对唱形式(或男女声交替演唱),老生唱段苍劲沙哑,体现张元秀饱经沧桑的苦难人生;老旦唱段婉转悲戚,突出张妻的慈苦与绝望,如“白发老泪洒尘埃”一句,老旦演员通过“擞音”(抖音)与“哭腔”的运用,将老年丧子之痛撕心裂肺的情感传递得淋漓尽致,这种“以声传情”的方式正是豫剧唱腔的核心魅力。

(二)节奏与板式:张弛有度的戏剧张力

片头曲的节奏变化与梆子板的“散-慢-快-散”结构高度契合,形成“起-承-转-合”的戏剧张力,开头以【散板】起奏,梆子节奏自由,旋律如泣如诉,表现老夫妇对命运的无奈叹息;中段转入【二八板】,节奏由缓渐急,梆子击节密集,旋律线条变得紧凑,暗示剧情冲突的加剧(张继保认生母后的矛盾爆发);结尾处再次回归【散板】,旋律戛然而止,只余下梆子一声沉闷的“重击”,如同命运的无情宣判,留给观众无尽的悲凉与反思。

(三)配器与伴奏:中原风情的意境营造

片头曲的伴奏充分保留了豫剧传统乐器的特色,同时通过配器层次的变化丰富音乐意境,主奏乐器板胡以“中音区”为主,音色醇厚而不失张力,旋律线条清晰;二胡以“垫腔”方式辅助板胡,增添柔美与哀伤;大锣、小镲等打击乐器则通过“轻击”“闷击”控制节奏的强弱对比,如“善恶到头终有报”一句,大锣突然“一击”,如同惊雷炸响,强化了“因果报应”的主题警示。

间奏部分,唢呐的加入是点睛之笔,唢呐作为中原地区常见的民间乐器,其高亢嘹亮的音色在片头曲中被处理为“低沉呜咽”的滑奏,模拟秋风悲鸣,与板胡的苍凉旋律形成呼应,进一步渲染了“亭台孤影、冷月寒风”的悲剧氛围。

《清风亭》片头曲的文化内涵与时代价值

《清风亭》片头曲的音乐设计,不仅是对剧情的艺术化呈现,更承载着中国传统文化的深层精神内核。

(一)伦理道德的具象化表达

中国传统戏曲素有“高台教化”的功能,《清风亭》片头曲通过“悲腔”与“重击”的音乐元素,将“孝道”“感恩”“善恶”等抽象伦理观念转化为可感的听觉体验,旋律的下行趋势与梆子的“闷击”,象征张元秀夫妇命运的沉沦与悲剧的不可逆转;而“善恶到头终有报”的唱词,则通过高亢的旋律线条与明快的节奏,传递出传统道德对“善有善报、恶有恶报”的价值坚守。

(二)中原文化的音乐符号

片头曲中板胡的醇厚、梆子的铿锵、唢呜的苍凉,均是中原音乐文化的典型符号,这些乐器与旋律的组合,不仅还原了《清风亭》故事发生的历史场景(明代中原地区),更通过音乐的“地域性”强化了剧种的“辨识度”,让观众一听便能感受到“豫剧”的独特魅力,这种对地域文化的坚守与传承,正是传统戏曲在当代保持生命力的关键。

(三)悲剧美学的艺术呈现

《清风亭》作为一部伦理悲剧,其核心在于“毁灭有价值的东西”以引发观众的悲悯与反思,片头曲通过“悲腔”旋律、“散-慢-快”的节奏变化以及“重击”的结尾,将悲剧的“冲突性”与“宿命性”推向极致,这种“以悲为美”的艺术表达,既符合中国传统悲剧“哀而不伤、怨而不怒”的美学原则,也通过音乐的感染力,让观众在共情中深化对“人性善恶”与“道德选择”的思考。

《清风亭》片头曲音乐元素分析表

| 音乐元素 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 旋律 | 以豫西调“悲腔”为基础,多下行级进与滑音,如“冷风起”旋律急转直下。 | 营造悲凉氛围,暗示人物命运悲剧。 |

| 唱腔 | 老生苍劲沙哑,老旦婉转悲戚,运用“擞音”“哭腔”表现情感。 | 以声传情,传递老夫妇的苦难与绝望。 |

| 节奏与板式 | 【散板】起(自由)→【二八板】中(渐急)→【散板】收(戛然而止),梆子控制强弱。 | 形成戏剧张力,暗示剧情冲突与命运转折。 |

| 配器与伴奏 | 板胡主奏(中音区),二胡垫腔,大锣/小镲“轻击”“闷击”,间奏唢呜低沉滑奏。 | 还原中原风情,强化“因果报应”的主题警示,渲染悲剧意境。 |

| “清风亭上冷风起,白发老泪洒尘埃,善恶到头终有报” | 概括剧情核心,点明伦理主题,引发观众道德反思。 |

相关问答FAQs

问题1:豫剧《清风亭》片头曲为何选择豫西调的“悲腔”作为基调?

解答:豫西调是豫剧流派之一,以苍凉悲壮、深沉厚重的唱腔风格著称,其旋律多下行级进,擅长表现人物内心的痛苦、无奈与悲愤。《清风亭》讲述的是老夫妇含辛茹苦抚养弃子却被反咬一口的悲剧,核心情感是“苦难”与“冤屈”,这与豫西调的“悲腔”特质高度契合,通过“悲腔”的运用,片头曲能够迅速将观众带入剧情的情感氛围,让观众在开篇就感受到人物命运的沉重,同时强化“善恶有报”的悲剧警示意义,豫西调的“脑后音”“擞音”等演唱技巧,也能细腻刻画老年角色的沧桑感,使音乐与人物形象、剧情主题达到高度统一。

问题2:《清风亭》片头曲中的梆子节奏变化对剧情发展有何预示作用?

解答:梆子是豫剧的“灵魂乐器”,其节奏变化直接控制着戏曲的“叙事节奏”与“情感走向”,在《清风亭》片头曲中,梆子的节奏设计具有明显的“预示性”:开头【散板】部分,梆子节奏自由,如同老夫妇对命运的叹息,暗示剧情的“平静开端”(抚养张继保的安稳生活);中段转入【二八板】,梆子击节密集,节奏渐急,预示着剧情的“冲突升级”(张继保中状元后认生母,矛盾爆发);结尾处梆子突然“一击”后戛然而止,如同命运的“最终审判”,预示着老夫妇悲剧结局的不可逆转,这种“散-慢-快-散”的节奏变化,不仅符合传统戏曲“起承转合”的结构逻辑,更通过梆子的“节奏语言”,提前向观众传递了剧情的“悲情走向”,增强了戏剧的悬念感与感染力。