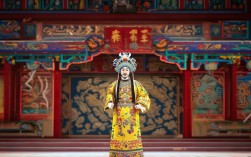

京剧《秦香莲》作为传统骨子老戏,自诞生以来便以悲怆动人的故事和鲜明的人物形象打动无数观众,而张君秋先生塑造的秦香莲,更是成为这一角色难以逾越的艺术高峰,作为“四大名旦”之一,张君秋以“张派”艺术独有的细腻、华美与深刻,将秦香莲的坚韧、哀婉与刚烈刻画得入木三分,为这部经典注入了永恒的生命力。

张君秋的艺术生涯中,《秦香莲》是其代表剧目之一,他对这一角色的塑造,既继承了传统京剧青衣行当的规范,又融入了个人对人物内心世界的深度挖掘,秦香莲在剧中历经寻夫、闯宫、见官、诉苦等情节,从乡间农妇到悲情烈妇,身份与情感的转变极为复杂,张君秋没有简单地将人物处理成单一的“苦情”符号,而是通过唱、念、做、舞的全方位塑造,展现了秦香莲在不同情境下的多面性:初入京时的期盼与忐忑,面对陈世美负心时的震惊与委屈,在公堂之上的悲愤与不屈,乃至最终面对强权时的决绝与坚韧,这种层次分明的情感表达,源于他对人物命运的深刻共情,也体现了“张派”艺术“以情带声、声情并茂”的美学追求。

在唱腔设计上,张君秋为秦香莲量身打造了一系列经典唱段,将“张派”唱腔的“娇、媚、脆、水”与人物情感完美融合,闯宫”一场中的“秦香莲跪至在宫门以外”,他以[西皮导板]起腔,高亢苍凉中带着一丝颤抖,既表现秦香莲长途跋涉的疲惫,又暗含对丈夫的期盼;转入[西皮慢板]后,唱腔转为舒缓深沉,“劝君王莫要把良心坏”一句,通过“君王”二字的重音处理和尾音的婉转下沉,将秦香莲对陈世美的规劝与失望交织的复杂情感传递得淋漓尽致,而在“见官”一场的“包龙图打坐在开封府”中,他运用[二黄导板]转[回龙]再接[原板]的板式变化,唱腔时而激愤如诉,时而悲怆低回,尤其是“他杀妻灭天良”一句,通过“天良”二字的顿挫与拖腔,将秦香莲对陈世美绝情的控诉与绝望展现得直击人心,这些唱段不仅旋律优美,更成为刻画人物内心的重要手段,让观众在听觉享受中感受秦香莲的命运悲歌。

身段与表演方面,张君秋同样注重细节的真实与情感的精准,秦香莲作为乡间妇女,其举手投足间需带着朴拙与拘谨,而非青衣行当常见的“端架子”,张君秋通过微小的动作设计,如进门时下意识地拢了拢鬓角的碎发,见到陈世美时手指的微微颤抖,以及被侍卫推搡时踉跄的脚步,都生动地展现了人物的出身与处境,而在“杀庙”一场中,面对韩琪的逼问,他通过眼神从惊恐到哀求再到决绝的转变,配合双手的颤抖与捂胸的动作,将秦香莲在生死关头的挣扎与母爱展现得催人泪下,这种“于细微处见真情”的表演,打破了传统青衣“重唱轻做”的局限,让人物形象更加立体丰满。

张君秋对《秦香莲》的贡献不仅限于表演,更在于他对剧本的打磨与艺术提炼,他主张“老戏新演”,在保留传统精髓的基础上,通过删减枝蔓、突出重点,使剧情更加紧凑集中,例如他将原本冗长的“闯宫”情节精简,强化秦香莲与陈世美的正面冲突,使戏剧张力更强;他注重唱腔与剧情的配合,让每一句唱腔都成为推动情节、展现人物的关键,这种“移步不换形”的艺术理念,既尊重了传统,又赋予了老戏新的时代生命力,使得《秦香莲》至今仍是舞台上久演不衰的经典。

张君秋塑造的秦香莲,不仅是京剧艺术中的经典形象,更成为无数演员学习的范本,他以深厚的艺术功底、对人物的深刻理解以及对艺术的执着追求,将秦香莲这一悲剧形象提升到了新的高度,让观众在感受到京剧艺术魅力的同时,也体会到人性的复杂与光辉,这种超越时代的艺术感染力,正是“张派”艺术永恒的价值所在。

相关问答FAQs

Q1:张君秋在《秦香莲》中的唱腔与其他流派的秦香莲有何不同?

A1:张君秋的“张派”唱腔以“华丽细腻、刚柔并济”著称,在《秦香莲》中,他区别于梅派的端庄含蓄、程派的幽咽婉转,更注重唱腔的情感层次与戏剧张力,劝君王”唱段,他通过“气口”的精准控制与音色的微妙变化,将秦香莲从期盼到失望的情感转变融入旋律,既有青衣的“正”,又有闺门旦的“柔”,同时通过高腔的爆发力表现人物的悲愤,形成“张派”独有的“情满于腔、声达于外”的艺术效果。

Q2:张君秋塑造的秦香莲形象为何能成为经典?

A2:张君秋塑造的秦香莲之所以成为经典,核心在于他对人物“立体性”的把握,他没有将秦香莲简单塑造成“受害者”,而是通过细腻的表演展现其作为母亲、妻子、女性的多重身份与复杂情感——既有乡间妇女的质朴,又有被背叛后的刚烈;既有对丈夫的旧情难忘,又有对不公的抗争,这种“圆形人物”的塑造,突破了传统戏曲“类型化”的局限,使秦香莲的形象更具真实感与感染力,同时融入“张派”唱腔与表演的精妙技艺,最终成就了这一跨越时代的艺术经典。