河南戏曲作为中国地方戏曲的重要代表,以其深厚的文化底蕴、鲜明的地域特色和丰富的剧目体系,滋养了一代又一代观众,在河南戏曲的庞大剧目库中,闺中情缘类剧目因其细腻的情感描绘、生动的人物刻画和对女性命运的深刻关注,成为观众经久不衰的喜爱,这类剧目多以“闺中”为特定空间,聚焦青年男女的爱情纠葛、家庭伦理与社会冲突,在婉转的唱腔与精湛的表演中,展现河南人民对美好情感的向往和对生活哲理的思考。《闺中缘》作为经典代表剧目之一,不仅承载着河南戏曲的艺术精髓,更折射出特定时代背景下的人文风貌。

《闺中缘》剧目解析:故事与人物

《闺中缘》是河南豫剧传统经典剧目,属“才子佳人”戏范畴,其故事背景多设定于明清时期的中原地区,以闺中女子的情感经历为主线,串联起家庭矛盾、社会礼教与人性追求的冲突,剧情通常围绕女主角“闺中待字”的情感波澜展开:她或因偶然机遇与书生相遇,一见钟情;或受父母之命许配人家,却在相处中逐渐发现彼此志趣相投;亦或遭遇家族变故,在逆境中坚守情缘,最终历经磨难与团圆。

以豫剧常见版本为例,女主角“张月英”或“李秀英”出身书香门第,自幼受诗书熏陶,既有大家闺秀的端庄娴静,又不乏对自由爱情的渴望,男主角多为落魄书生,如“王科举”或“赵文斌”,才华横溢却家境贫寒,两人或通过诗书传情,或因偶然事件(如花园相遇、赠诗定情)结下缘份,封建礼教的束缚、家族利益的冲突(如门第不当、嫌贫爱富)或奸佞小人的挑拨,往往使他们的情缘面临考验:或被父母强行另许高门,或因误会而分离,甚至陷入生死危机,但最终,凭借女主角的机智勇敢、男主角的坚韧不拔,以及正义力量的相助(如清官相助、亲友理解),有情人终成眷属,故事以“大团圆”结局,既满足了观众对“善有善报”的朴素期待,也暗含了对封建礼教的温和批判。

剧中人物塑造极具张力:女主角并非柔弱顺从的“符号化”女性,而是敢于反抗、主动追求幸福的个体,在《闺中缘·花园赠诗》一折中,女主角借景抒情,以诗明志,既有对爱情的羞涩期待,也有对自主命运的坚定追求;面对家族压力时,她或以理力争,或以智破局,展现出超越时代的女性意识,男主角则多为“才德兼备”的典型,既有寒门子弟的谦逊坚韧,又有对爱情的忠诚不渝,其“金榜题名”的设定,既符合传统戏曲“才子配佳人”的叙事逻辑,也暗含了“知识改变命运”的民间价值观,而反面角色(如势利的父母、阴险的小人)则多被脸谱化处理,强化了“善与恶”“正与邪”的戏剧冲突,使剧情更具观赏性。

艺术特色:河南戏曲的韵律与风情

《闺中缘》作为河南戏曲的代表剧目,充分展现了豫剧、曲剧等河南主要剧种的艺术魅力,其特色可从唱腔、表演、音乐及舞台呈现四个维度解析。

唱腔是河南戏曲的灵魂,《闺中缘》的唱段设计极具地域特色,豫剧以其“高亢激越、豪爽奔放”著称,在闺中戏中则融入了“细腻婉转、柔情似水”的元素,女主角抒发情感时多采用【慢板】【二八板】,节奏舒缓,旋律婉转,辅以“坠子”“二胡”等乐器伴奏,将少女的羞涩、相思的苦涩与坚守的执着表现得淋漓尽致;男主角则多用【快二八】【流水板】,展现其书生的儒雅与决心;冲突激烈时,唱腔转为【紧打慢唱】或【哭腔】,情绪饱满,极具感染力,河南方言的融入更使唱词接地气,如中“中”“恁”“咋”等方言词汇的运用,既保留了生活气息,又增强了人物的真实感。

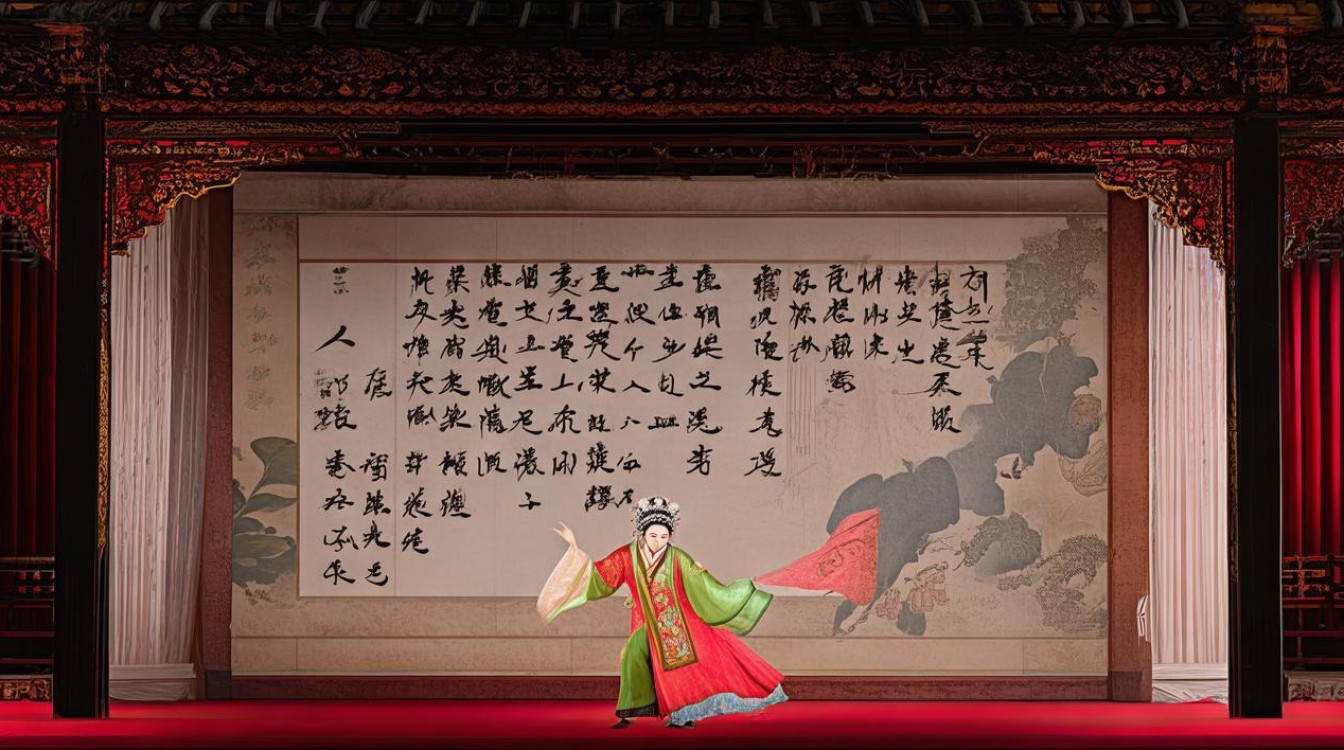

表演上,《闺中缘》严格遵循戏曲“程式化”与“虚拟化”原则,同时融入河南民间艺术元素,闺中场景多通过“一桌二椅”的简约布置呈现,演员的“台步”“水袖”“眼神”成为塑造空间与情绪的关键。“闺门旦”的表演讲究“轻移莲步、手掩朱唇”,通过细腻的水袖动作(如“抖袖”“翻袖”)表现人物的内心波澜;书生的“折扇功”则用于展现其文雅与思索,如“摇扇”“指扇”等动作,既符合人物身份,又增添了舞台美感,剧中还常融入河南民间舞蹈元素,如“扑蝶”“游园”等情节,通过欢快的节奏与灵动的舞姿,调剂剧情氛围,展现中原人民的乐观天性。

音乐伴奏以“文场”与“武场”结合为核心,文场以板胡为主奏乐器,辅以二胡、琵琶、笙等,旋律悠扬,擅长抒情;武场则以板鼓、大锣、小锣、梆子为主,节奏明快,用于烘托紧张气氛(如冲突爆发时)或渲染喜庆场景(如大团圆结局),河南特色打击乐“梆子”的运用尤为突出,其清脆的节奏感既是豫剧的标志性符号,也增强了唱腔的韵律美。

舞台呈现上,《闺中缘》注重“写意”与“写实”的平衡,服装、化妆严格遵循戏曲行当规范:闺中女子多穿“帔”“袄”,梳“大头”,饰以“绢花”,色彩以粉、蓝、红为主,既显端庄,又暗示人物性格(如粉色象征纯真,蓝色象征沉稳);书生则着“蓝衫”“方巾”,体现其文人身份,舞台背景多采用“纱幕投影”技术,呈现“花园”“绣楼”“庭院”等场景,虚实结合,既保留了传统戏曲的想象空间,又增强了现代观众的视觉代入感。

文化内涵:闺中戏里的社会镜像

河南戏曲中的闺中缘戏,尤其是《闺中缘》,绝非简单的“爱情故事”,而是特定社会文化语境下的“镜像”,折射出中原地区传统的伦理观念、家庭结构及女性生存状态。

对封建礼教的温和反抗是闺中戏的核心主题,剧中女主角虽身处“闺中”,受“三从四德”束缚,却通过“赠诗”“私定终身”等行为,隐晦地表达了对“父母之命、媒妁之言”的质疑,在《闺中缘》中,女主角与书生的情缘常因“门第不当”遭反对,但她以“才重于财”“情高于利”为辩,既体现了对传统价值观的认同(如重视才德),又暗含了对封建等级制度的批判,这种“反抗”并非激烈颠覆,而是在“礼”的框架内寻求“情”的合理空间,反映了中原文化“中庸”“务实”的特质。

女性意识的初步觉醒是闺中戏的另一重要内涵,传统社会中,女性常被视为“附属品”,而《闺中缘》中的女主角却展现出独立的思考与行动力:她们不满足于“父母包办”,主动追求心仪之人;在家族变故中,她们挺身而出,保护家人或爱人;面对误会与磨难,她们以智慧和坚韧化解危机,女主角常通过“题诗”“传信”等方式打破闺中与外界的隔绝,这种“主动”虽有限度,却已难能可贵,为传统戏曲中的女性形象注入了新的生命力。

民间价值观的集中体现也是闺中戏的显著特征,剧中强调“忠孝节义”“诚信善良”等道德观念,如书生“寒窗苦读、不负初心”,女主角“忠贞不渝、坚守情义”,反面角色“因贪生祸、自食恶果”,这些情节设计符合民间“善有善报、恶有恶报”的朴素价值观,也传递了河南人民对“真善美”的永恒追求,剧中对“家庭和睦”“邻里互助”的描绘,反映了中原文化重视家庭伦理、注重社会和谐的传统。

传承与影响:经典剧目的当代生命力

《闺中缘》等河南闺中缘戏历经百年传承,至今仍在舞台上焕发生机,其生命力源于艺术价值的恒定与传承方式的创新。

在传承方面,河南戏曲界通过“口传心授”与“学院教育”结合的方式,保留了剧目的精髓,老一辈艺术家如常香玉、陈素真、桑振君等,通过精湛的表演与细致的教诲,将《闺中缘》的唱腔、表演程式传承下来;河南省戏曲学校、郑州大学音乐学院等院校则开设豫剧表演专业,系统培养青年演员,使传统剧目得以“活态传承”,河南豫剧院、洛阳豫剧院等专业院团将《闺中缘》纳入“经典保留剧目”,定期复排,确保剧舞台生命力。

在创新方面,当代戏曲工作者通过“剧本改编”“舞台呈现创新”“数字化传播”等方式,让经典剧目贴近现代观众,部分版本对《闺中缘》的情节进行精简,剔除封建糟粕,强化女性独立意识,使其更符合当代价值观;舞台呈现上,融入现代灯光、音响技术,增强视觉冲击力;传播渠道上,通过抖音、B站等平台发布《闺中缘》选段短视频,吸引年轻观众关注,实现“老戏新唱”。

《闺中缘》的影响不仅局限于舞台,更渗透到河南文化的方方面面,其经典唱段(如《花园赠诗》《机房训》)被广泛传唱,成为河南戏曲的“文化符号”;剧中人物形象(如聪慧坚韧的闺中女子)成为民间文学、影视作品的创作原型;甚至“闺中缘”本身,已成为河南地区形容“美好情缘”的代名词,融入百姓日常生活。

河南戏曲经典闺中题材剧目一览表

| 剧目名称 | 所属剧种 | 主要人物 | 核心主题 | 经典唱段/情节 |

|---|---|---|---|---|

| 《闺中缘》 | 豫剧 | 张月英、王科举 | 才子佳人、反抗礼教、情缘坚守 | 《花园赠诗》《机房会》 |

| 《秦雪梅吊孝》 | 豫剧 | 秦雪梅、商辂 | 忠贞爱情、孝道伦理 | 《哭灵》《吊孝》 |

| 《陈三两爬堂》 | 豫剧 | 陈三两、李九龄 | 女性自强、正义伸张 | 《爬堂》《写状》 |

| 《卷席筒》 | 豫剧 | 青蛇、苍娃 | 善良战胜邪恶、亲情救赎 | 《卷席筒》《苍娃告状》 |

| 《花为媒》 | 曲剧 | 张五可、王俊卿 | 自由恋爱、机智破局 | 《闹洞房》《花为媒》 |

相关问答FAQs

Q1:河南戏曲中的闺中缘戏为何多以“悲欢离合”为叙事主线?

A:河南闺中缘戏以“悲欢离合”为主线,既受中国传统戏曲“苦情戏”叙事传统的影响,也反映了中原地区的历史文化背景,明清时期,中原地区作为中原文化的核心区域,封建礼教对女性的束缚尤为严格,青年男女的爱情常面临门第、家族、礼教等多重阻碍,“悲”(分离、磨难)成为冲突的起点,用以强化戏剧张力;而“欢”(团圆、美满)则是结局,寄托了民间对“善恶有报”“有情人终成眷属”的朴素愿望,这种“先抑后扬”的叙事结构,既满足了观众的审美期待,也暗含了对现实困境的温和批判——通过“团圆”的想象,弥补现实中爱情与自由的缺憾。

Q2:《闺中缘》等闺中题材剧目在当代如何吸引年轻观众?

A:为吸引年轻观众,《闺中缘》等闺中题材剧目从内容、形式、传播三方面进行创新:在内容上,剔除封建糟粕(如“从一而终”的片面强调),强化女性独立、平等、自由的价值观,如将女主角塑造为“主动追求幸福、敢于打破束缚”的现代女性形象,拉近与年轻观众的距离;在形式上,融入现代舞台技术(如多媒体投影、沉浸式舞台),增强视觉体验,同时保留经典唱腔与表演程式,实现“传统与现代的融合”;在传播上,借助短视频平台、直播、戏曲文创等年轻群体喜爱的渠道,如发布《闺中缘》选段“二次创作”视频、推出戏曲主题盲盒、开展“戏曲进校园”活动等,让年轻观众在轻松有趣的氛围中感受河南戏曲的魅力,实现“老戏新看”。