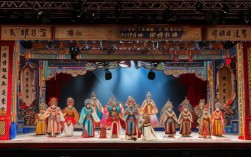

戏曲中的好段子,是传统艺术长河中泛起的晶莹浪花,它们以精炼的笔墨勾勒人间百态,以生动的演绎传递喜怒哀乐,成为观众心中永不褪色的经典,这些段子或情节跌宕,或人物鲜活,或语言机锋,或意蕴深远,凝聚着戏曲艺术的精髓,也映照着世道人心。

好段子的“巧”,首先体现在情节的铺排上,戏曲不追求复杂叙事,却擅长在方寸舞台间设置巧合与冲突,让故事在“意料之外,情理之中”展开,比如京剧《拾玉镯》中,少女孙玉姣在绣楼前喂鸡、穿针、拾镯,一系列细腻的动作将怀春少女的羞怯与灵动表现得淋漓尽致,当孙玉姣拾到公子傅朋故意丢下的玉镯时,从惊慌到试探,再到含羞藏起,情节虽简单,却通过“拾镯—藏镯—失镯—再拾镯”的微妙变化,将少女心事层层剥开,让观众在轻快的节奏中感受到青春的美好与悸动,这种“以小见大”的情节设计,正是戏曲段子的智慧——用最小的篇幅,承载最丰富的情感张力。

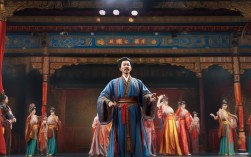

人物塑造的“活”,是好段子的灵魂,戏曲讲究“一人千面”,即便是配角,也能通过几句唱念、几个身段,立住一个鲜活的形象,昆曲《牡丹亭·游园惊梦》中,杜丽娘“原来姹紫嫣红开遍,都付与断井颓垣”的唱词,既是对春景的感叹,也是对青春易逝、命运无常的觉醒,通过“游园”时的春心萌动与“惊梦”中的情思缠绵,杜丽娘从大家闺秀到追求自由的形象跃然台上,她的“活”,在于让观众看到一个“有血有肉”的人,而非符号化的角色,再如川剧《秋江》中的艄公,通过夸张的肢体语言和诙谐的方言念白,将一个热心快肠、风趣幽默的老船夫刻画得入木三分,他的每一次摆桨、每一次吆喝,都成为舞台上的点睛之笔。

语言的“趣”与“韵”,是好段子的筋骨,戏曲语言兼具文学性与口语化,既有“晓风残月”的雅致,也有“家长里短”的鲜活,京剧《四进士》中,宋士杰在公堂上的念白“公堂上去了打官司,我三人扮作江湖上人”,看似随口的调侃,却暗藏机锋,既点明了人物身份,又为后续剧情埋下伏笔,而越剧《碧玉簪》中“小来小去”的唱段,通过“三杯酒”“三炷香”的重复与递进,将新娘李秀英的委屈与隐忍娓娓道来,语言质朴却情感真挚,让观众在“听”中入戏,更有趣的是,一些丑角段子通过“谐音梗”“俏皮话”制造笑点,如绍剧《龙虎斗》中“闯王闯江山”的唱词,既符合人物性格,又让观众在笑声中感受到历史的沧桑。

好段子的“深”,更在于文化内涵的传递,它们不仅是故事的载体,更是价值观的折射,京剧《锁麟囊》中,薛湘灵从“富室千金”到“仆妇”的身份转变,通过“赠囊—寻囊—还囊”的情节,诠释了“善有善报”的传统美德;《花为媒》里张五可自夸“杏眼秋水剪,蛾眉春山含”,则展现了古代女性对美的自信与追求,这些段子将“仁义礼智信”融入生动的故事,让观众在欣赏艺术的同时,潜移默化地接受文化的熏陶。

以下为部分经典戏曲段子示例:

| 剧种 | 剧目 | 核心情节 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《拾玉镯》 | 孙玉姣拾傅朋所丢玉镯,互生情愫 | 无实物表演,身段细腻,展现少女怀春 |

| 昆曲 | 《牡丹亭·游园惊梦》 | 杜丽娘游园入梦,与柳梦梅相会 | 唱词典雅,情感婉转,体现“情至”哲学 |

| 川剧 | 《秋江》 | 老艄公送陈妙常追赶潘必正 | 肢体夸张,方言幽默,展现川剧“变脸”外的喜剧魅力 |

| 越剧 | 《梁山伯与祝英台·楼台会》 | 梁祝在楼台相会,互诉衷肠 | 男女腔对唱,缠绵悱恻,被誉为“东方罗密欧与朱丽叶” |

相关问答FAQs

Q1:戏曲段子为何能跨越时代打动不同年龄层的观众?

A1:戏曲段子的魅力在于其“共通性”,它们聚焦人性中的永恒主题——爱情、亲情、正义、善恶,如《梁祝》对自由的追求、《赵氏孤儿》对忠义的坚守,这些情感是人类共通的,能引发不同时代观众的共鸣;戏曲段子的艺术形式高度凝练,唱念做打的结合让故事更具观赏性,无论是老戏迷的“懂门道”,还是年轻观众的“看热闹”,都能从中找到乐趣,许多段子在传承中不断创新,如融入现代元素或新编唱词,既保留了传统韵味,又贴近了当代审美,从而实现“老戏新唱”,跨越时代壁垒。

Q2:如何欣赏戏曲段子的“好”?普通观众可以从哪些入手?

A2:欣赏戏曲段子的“好”,可从“听、看、品”三方面入手,首先是“听”,关注唱腔的韵味与念白的节奏,比如京剧的“西皮流水”明快,二黄慢板深沉,不同板式对应不同情绪;念白中的“京白”“韵白”各有特色,如《拾玉镯》中孙玉姣的京白生活化,充满少女气息,其次是“看”,观察演员的身段、表情与动作,如昆曲的“水袖功”、川剧的“褶子功”,都是用肢体语言塑造人物的关键,最后是“品”,理解段子的情节设计与文化内涵,锁麟囊》中的“赠囊”情节,表面是物物交换,深层是“贫贱之交不可忘,糟糠之妻不下堂”的道德观,普通观众不妨从熟悉的剧目入手,先感受故事的情感,再慢慢品味技巧与文化的细节,循序渐进地走进戏曲的世界。