中国戏曲学院作为我国戏曲艺术教育的最高学府,其招生选拔向来以“严要求、高标准”著称,每年都有大量怀揣戏曲梦想的考生为之奋斗,由于戏曲专业对天赋、基本功和文化素养的综合要求极高,不少考生在首年报考时可能因专业课某项薄弱、文化课未达标或临场发挥失常等原因与理想失之交臂,“复读”便成为他们实现梦想的重要途径,复读不仅是知识技能的再巩固,更是心态与方法的全面重塑,需要考生在明确目标的基础上,科学规划、精准发力。

复读前的理性定位与准备

选择复读前,考生需首先进行全面的自我评估,中国戏曲学院的专业设置涵盖京剧、昆曲、戏剧影视文学、戏剧影视导演、表演等多个方向,不同专业的考核侧重点差异显著,京剧表演专业侧重“唱念做打”的综合能力,要求考生具备扎实的基本功和舞台表现力;戏剧影视文学则更看重文化素养与创作能力,文化课分数线通常高于表演类专业,考生需结合自身专业方向,明确复读的核心目标——是提升专业课的某一项短板(如京剧演员的毯子功、身段),还是弥补文化课差距,或是冲刺更高层次的专业方向,要理性分析首年失利的原因:是备考方法不当、训练强度不足,还是心理素质欠佳?只有找准问题,才能在复读中有的放矢。

选择复读方式也至关重要,部分考生会选择在校外戏曲艺考培训机构进行集中训练,这类机构通常有针对性的课程安排和模拟考试;也有考生依托高中或找专业教师进行一对一辅导,这种方式更灵活,但对考生的自律性要求更高,无论选择何种方式,建议考生尽量与中国戏曲学院的招生要求保持同步,关注学院官网发布的最新招生简章,了解各专业的考试内容、评分标准及录取规则,避免信息差导致的备考偏差。

复考期间的科学备考策略

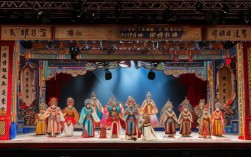

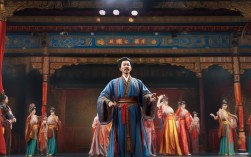

专业课备考是复读的核心,需遵循“巩固基础、强化弱项、提升表现力”的原则,以京剧表演专业为例,考生需每日坚持“早功”(喊嗓、练身段)、“晚功”(毯子功、把子功),基本功的提升非一日之功,贵在坚持,针对首年考试中暴露的薄弱环节(如唱腔的音准、念白的情感),应制定专项训练计划,例如每天额外增加30分钟的念白练习,并请专业教师逐字逐句纠正,要多观摩经典剧目,学习前辈艺术家的表演精髓,在模仿中逐步形成个人风格,对于导演、编剧等理论类专业,则需要广泛阅读戏曲理论、戏剧史、文学名著等书籍,多写多练,提升剧本分析和创作能力,并关注当下戏曲舞台的动态,培养艺术感知力。

文化课备考同样不可忽视,近年来,随着艺考改革的推进,中国戏曲学院对文化课的要求逐年提高,尤其是戏剧影视文学、艺术管理等专业,文化课分数线甚至接近普通本科批次,艺术生文化课基础相对薄弱,建议考生在专业课训练之余,每天固定2-3小时学习文化课,重点攻克语文、英语等提分空间较大的科目,利用碎片时间背诵古诗文、单词,定期做真题,归纳答题技巧,可制定阶段性目标,如“3个月内将文化课成绩提升至XX分”,避免因焦虑而顾此失彼。

学院政策与心态调整

中国戏曲学院对复读生没有特殊限制,往届生只要具有高中同等学力,均可报考,学院录取时严格按照“专业课成绩×60%+文化课成绩×40%”(部分专业不同)的综合分从高到低录取,复读生与应届生在录取规则上一视同仁,但需要注意的是,学院部分热门专业(如京剧表演、昆曲表演)竞争激烈,录取分数线逐年攀升,考生需以近三年的录取数据为参考,设定合理的分数目标。

复读期间的心态调整尤为关键,面对压力、挫折和自我怀疑,考生要学会接纳情绪,可通过与家人、朋友沟通,或进行冥想、运动等方式释放压力,要避免“急于求成”的心态,将大目标拆解为小任务,本周掌握一个身段组合”“本月完成一篇剧本创作”,每完成一个小目标就给自己积极反馈,逐步建立信心,复读是对梦想的坚守,而非对失败的惩罚,保持平和、积极的心态,才能在备考中发挥出最佳水平。

复读成功案例与启示

以中国戏曲学院京剧表演专业往届生小张为例,他首年因“翻跟头”动作不稳导致专业课扣分较多,与录取线差5分,复读期间,他制定了“毯子功强化计划”,每天增加1小时跟头练习,并请学院学长纠正发力技巧;针对文化课薄弱的英语,每天背诵20个单词,做2篇阅读理解,他的专业课成绩提升12分,文化课从320分提高到380分,成功被录取,他的经验表明:明确短板、精准发力、坚持执行,是复读成功的关键。

相关问答FAQs

Q1:中国戏曲学院复读生和应届生在录取时是否有区别?

A:没有区别,学院录取时严格按照考生的综合成绩(专业课成绩×权重+文化课成绩×权重)从高到低排序,不区分应届生或往届生,只要符合报考条件,所有考生均在同一竞争平台上,复读生无需担心“身份劣势”,只需专注于提升自身成绩。

Q2:复读期间专业课和文化课的时间如何分配更合理?

A:建议专业课与文化课时间按6:4分配,戏曲专业对基本功和舞台表现力要求极高,需保证每日至少4-6小时的专业课训练(含基本功、剧目排练等);文化课则需每天固定2-3小时,重点攻克基础知识点和提分科目,考前3个月可根据实际情况适当增加文化课比重,避免因文化课忽视专业课,或因专业课放弃文化课,两者需均衡发展。