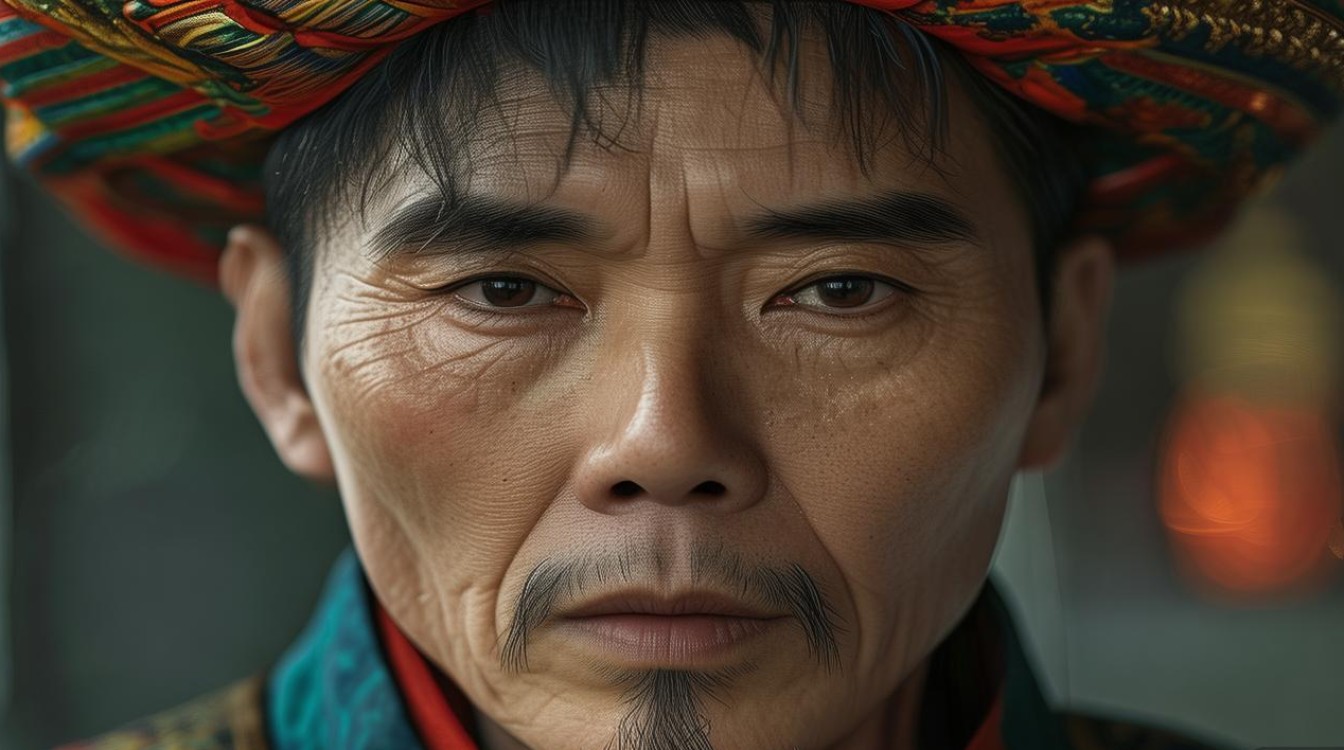

刘冰,当代中国戏曲界颇具影响力的表演艺术家、教育家与戏曲活动策划者,以深厚的艺术造诣、严谨的传承态度及创新性的实践探索,在京剧、豫剧等多个剧种的舞台上留下了鲜明的艺术印记,她不仅是一位技艺精湛的戏曲演员,更致力于戏曲艺术的传承、普及与跨界融合,被誉为“传统戏曲的守夜人”与“新时代戏曲的破壁者”。

基本信息

| 项目 | |

|---|---|

| 姓名 | 刘冰 |

| 出生年月 | 1975年3月 |

| 籍贯 | 河南开封 |

| 毕业院校 | 中国戏曲学院(京剧表演专业本科、戏曲美学硕士) |

| 职业 | 国家一级演员、戏曲教育家、非遗传承人 |

| 职称 | 中国戏剧家协会理事、国家京剧院青年团艺术指导、河南省戏曲艺术中心特聘专家 |

| 艺术流派 | 京剧梅派(师承梅葆玖、李炳淑)、豫剧常派(师承常香玉弟子小香玉) |

教育背景与师承

刘冰的戏曲之路始于家庭熏陶——其母为河南豫剧爱好者,自幼便在家中播放豫剧选段,耳濡目染下对戏曲产生浓厚兴趣,1986年,11岁的她以优异成绩考入河南省艺术学校(现河南艺术职业学院),主攻豫剧旦角,师从豫剧常派传人小香玉,系统学习《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典剧目,1994年,她以专业第一名的成绩考入中国戏曲学院京剧表演系,师从京剧表演艺术家李炳淑,兼修梅派艺术,深入研习《贵妃醉酒》《霸王别姬》《宇宙锋》等梅派经典,在校期间,她多次获得“优秀学生奖学金”,并参与学院“新剧目创作工程”,在传统戏基础上尝试融入现代审美理念。

2002年,刘冰考入中国戏曲学院戏曲美学专业攻读硕士研究生,师从戏曲理论学者傅谨,研究方向为“传统戏曲的当代传承与创新”,期间,她深入田野调查,走访全国20余个戏曲剧种的老艺人,整理口述史料10万余字,为后续的舞台实践与理论研究奠定坚实基础。

职业经历与艺术实践

舞台表演:从“模仿”到“创造”的艺术蜕变

1998年,本科在读期间,刘冰凭借豫剧《新版穆桂英挂帅》中的“穆桂英”一角,获得“全国青年戏曲演员电视大赛”银奖,其“英气与柔美兼具”的表演风格初露锋芒,2000年毕业后,她加入国家京剧院,成为青年团主力演员,正式开启京剧职业生涯。

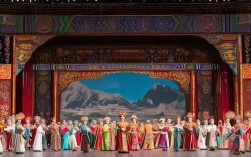

在京剧领域,刘冰以“尊重传统、锐意创新”为准则,先后主演《贵妃醉酒》(饰杨贵妃)、《大唐贵妃》(饰杨玉环)、《赤壁》(饰小乔)、《孔子》(饰南子)等经典与新编剧目,2010年主演的《大唐贵妃》在“第六届中国京剧艺术节”上荣获“新剧目奖”,她饰演的杨玉环融合了梅派的雍容华贵与程派的细腻婉转,唱腔上突破传统“西皮流水”的节奏,融入现代音乐元素,被誉为“最具当代审美的杨贵妃”。

2015年,刘冰跨界尝试戏曲与话剧融合,主演话剧《白蛇传》(改编自越剧经典),在保留戏曲身段与唱腔的基础上,融入话剧的写实表演,该剧巡演30余场,引发“戏曲现代化”热议,2020年,她主演抗疫题材戏曲电影《逆行者》,以京剧程式化表演塑造一线医生形象,获“中国戏曲电影展”最佳女演员提名。

传承推广:让戏曲“活”在当代生活中

除舞台表演外,刘冰长期致力于戏曲教育与普及工作,2008年起,她担任中国戏曲学院客座教授,开设“传统戏曲表演美学”“戏曲跨界实践”等课程,培养青年演员50余人,其中3人获得“梅花奖”提名。

2016年,她发起“戏曲进校园”计划,带领团队走进全国百所中小学,开发《趣味戏曲启蒙》教材,将京剧脸谱、身段、唱腔转化为互动课程,累计覆盖学生10万人次,2021年,她策划“戏曲+科技”沉浸式展览“幻戏·人间”,运用VR、全息投影技术还原《牡丹亭》《长生殿》等经典场景,让观众“走进”戏曲故事,展览先后在北京、上海、纽约等地巡展,吸引超50万观众参与。

理论研究:为戏曲传承注入学术力量

刘冰结合多年实践经验,在核心期刊发表论文《梅派表演艺术的“韵”与“情”》《戏曲数字化传播的困境与路径》等20余篇,出版专著《戏曲演员的舞台节奏感》《当代戏曲创新的可能性研究》。《戏曲数字化传播的困境与路径》提出“线上线下融合传播”模式,为戏曲在互联网时代的传播提供理论支持。

代表作品与获奖情况

代表作品

| 类型 | 作品名称 | 角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《大唐贵妃》 | 杨玉环 | 融合梅派唱腔与现代音乐,塑造“悲情与霸气并存”的杨贵妃形象 |

| 豫剧 | 《新版穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 突破传统豫剧“大本嗓”限制,融入京剧“小嗓”技巧,展现英姿飒爽的巾帼形象 |

| 戏曲电影 | 《逆行者》 | 林医生 | 以程式化表演塑造当代医生形象,实现“传统程式与现代人物”的有机融合 |

| 话剧 | 《白蛇传》 | 白素贞 | 保留戏曲“水袖”“圆场”等身段,融入话剧内心独白,强化人物情感层次 |

获奖情况

- 1998年:全国青年戏曲演员电视大赛银奖(豫剧《穆桂英挂帅》)

- 2010年:第六届中国京剧艺术节“新剧目奖”(京剧《大唐贵妃》)

- 2015年:中国戏剧节“优秀表演奖”(话剧《白蛇传》)

- 2018年:全国戏曲“非遗传承贡献奖”(教育部、文旅部联合颁发)

- 2022年:国务院特殊津贴专家(国务院)

社会影响与艺术理念

刘冰的艺术实践始终围绕“传统如何活在当下”展开,她认为,戏曲传承不是“复制古董”,而是“在尊重传统内核的基础上,与当代观众建立情感连接”,她的表演既坚守“四功五法”的基本功,又大胆尝试与舞蹈、音乐、数字艺术等跨界融合;她的教学强调“技艺与修养并重”,要求学生不仅要“会演戏”,更要“懂戏、爱戏”;她的普及工作注重“破圈”,让戏曲从“剧院”走向“校园”“社区”“云端”,成为大众文化生活的一部分。

正如她在一次访谈中所说:“戏曲是老祖宗留给我们的宝藏,但宝藏不能锁在箱子里,要拿出来擦亮,让更多人看见它的光芒。”

相关问答FAQs

Q1:刘冰在戏曲传承中,如何平衡“传统”与“创新”?

A1:刘冰的“平衡术”体现在“守正”与“创新”的协同推进,她严格遵循传统戏曲的“根”——在表演中坚守“四功五法”(唱、念、做、打,手、眼、身、法、步)的基本规范,师承梅派、常派的艺术精髓,确保表演的“原汁原味”;她在题材、形式、传播上大胆创新:如在新编戏《大唐贵妃》中融入现代音乐元素,在《逆行者》中塑造当代医生形象,在“戏曲+科技”展览中运用VR技术,让传统戏曲以更贴近当代审美的形式呈现,她强调“创新不是颠覆传统,而是让传统找到新的表达方式”,例如将京剧的“虚拟性”与话剧的“写实性”结合,既保留戏曲的写意美学,又强化人物的情感共鸣,实现“传统内核”与“当代形式”的有机统一。

Q2:刘冰发起的“戏曲进校园”计划,为何能吸引大量青少年参与?

A2:刘冰的“戏曲进校园”之所以成功,关键在于“破除刻板印象,激发兴趣共鸣”,她摒弃了传统的“灌输式”教学,而是设计了一套“趣味化、互动化、体验化”的课程体系:例如用“戏曲脸谱彩绘”让孩子们了解角色性格,用“戏曲身段体验课”让孩子们模仿“兰花指”“云手”,用“戏曲动画短片”将经典故事转化为卡通形象;她注重“连接青少年生活”,比如将流行音乐元素融入戏曲唱腔,改编《孤勇者》为京剧版,或组织学生创作“校园戏曲微电影”,让戏曲成为青少年表达自我的工具,她还邀请青年戏曲演员与学生同台演出,用“偶像效应”拉近戏曲与青少年的距离,让孩子们在“玩”中感受戏曲的魅力,真正实现“润物细无声”的传承效果。