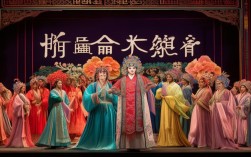

安阳豫剧团作为中原地区颇具影响力的戏曲院团,始终以传承豫剧艺术、弘扬中原文化为己任,近年来其创作的“三哭电”系列演出更是引发广泛共鸣,成为连接传统与现代、舞台与观众的情感纽带。“三哭电”并非指具体的剧目名称,而是剧团在多部经典及新编剧目中,通过三次极具爆发力的情感“哭戏”场景,将豫剧的唱、念、做、打推向高潮,让观众在泪水中体味戏曲艺术的感染力与生命力。

这三场“哭戏”各有侧重,共同构成了安阳豫剧团在情感表达上的独特风格,第一“哭”源于传统经典《秦香莲》中的“见官陈情”,秦香莲携子女进京寻夫,面对陈世美的冷漠与拒认,演员以“导板-慢板-流水板”的板式变化,将悲愤、委屈、绝望层层递进,当唱到“夫在东京做官宦,你在南学读圣贤”时,演员的嗓音时而如泣如诉,时而铿锵有力,配合跪步、甩袖等身段,台下观众常忍不住潸然泪下,这一“哭”哭的是传统伦理中的“忠孝节义”,是对人性背叛的控诉,更是底层女性在封建压迫下的悲鸣。

第二“哭”取自现代戏《红旗渠》中的“修渠诀别”,该剧以林县人民修建红旗渠的真实故事为背景,山民石根牺牲”一幕,青年演员以质朴的表演还原了修渠队员在悬崖峭壁下作业的艰辛,当石根为救战友被巨石砸中,临终前用血手在石壁上写下“继续干”三字,其妻凤琴抱着遗体哭唱“渠水未通泪未干,亲人你且慢行看”,唱腔融合了豫剧传统唱法与歌剧元素,既有戏曲的程式美,又有现代戏的真情实感,这一“哭”哭的是建设者的奉献精神,是对集体主义精神的礼赞,让观众在感动中理解“自力更生、艰苦创业”的红旗渠精神内核。

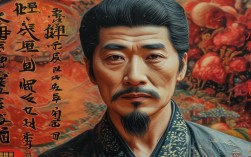

第三“哭”出自新编历史剧《甲骨文》中的“卜骨问天”,该剧以甲骨文发现过程为线索,讲述了学者王懿荣发现甲骨文时的执着与家国情怀,在“国宝将流失”的高潮戏中,王懿荣捧着刻有卜辞的甲骨,跪地哭唱“甲骨千年藏血泪,中华文脉不能断”,唱腔借鉴了豫剧“豫东调”的高亢激越,辅以颤抖的手指、凝重的眼神,将文化传承的使命感与民族危亡的焦虑感融为一体,这一“哭”哭的是文化守护者的赤子之心,是对中华文明根脉的敬畏,让观众在历史与现实的交汇中感受文化自信的力量。

为更直观呈现“三哭电”的艺术特色,以下是其核心要素对比:

| 维度 | 《秦香莲》“见官陈情” | 《红旗渠》“修渠诀别” | 《甲骨文》“卜骨问天” |

|---|---|---|---|

| 剧目类型 | 传统悲剧 | 现代戏 | 新编历史剧 |

| 情感内核 | 个人悲愤与伦理控诉 | 集体奉献与牺牲精神 | 文化守护与家国情怀 |

| 唱腔特点 | 悲怆婉转,板式多变 | 质朴真挚,融合现代元素 | 高亢激越,充满使命感 |

| 身段设计 | 跪步、甩袖,强化悲情 | 拥抱、托举,凸显生死离别 | 抖手、凝视,传递沉重 |

| 观众共鸣点 | 对弱者的同情,对正义的呼唤 | 对奋斗者的致敬,对精神的传承 | 对文化根脉的认同,对民族自信的增强 |

安阳豫剧团的“三哭电”,不仅是对戏曲情感表达技巧的极致运用,更是对时代精神的深刻捕捉,传统戏的“哭”让观众在经典中照见历史,现代戏的“哭”让观众在现实体悟精神,新编戏的“哭”让观众在文化中坚定自信,这种“以情动人、以文化人”的创作理念,让豫剧这一古老艺术在当代焕发出新的生机,也为地方戏曲的传承与发展提供了生动范本。

FAQs

问:“三哭电”中的“哭电”具体指什么?为何能引发观众共鸣?

答:“哭电”并非字面意义的“哭泣通电”,而是借“电”比喻戏曲情感表达的爆发力与穿透力,指演员通过唱腔、身段、眼神等综合手段,将剧中人物的极致情感(如悲愤、绝望、思念、坚守)瞬间传递给观众,形成强烈的情感共鸣,其共鸣源于三个方面:一是豫剧唱腔本身具有的“声情并茂”特质,能通过旋律起伏直接触动观众情绪;二是剧目多取材于历史或现实中的典型人物与事件,情感真实可感;三是演员对人物内心的深度挖掘,将“哭戏”从单纯的技巧展示升华为对人性、时代、文化的深刻表达,让观众在感动中获得精神共鸣与价值认同。

问:安阳豫剧团如何通过“三哭电”推动豫剧艺术的年轻化传播?

答:安阳豫剧团在“三哭电”的创作与传播中,通过多措并举推动豫剧年轻化:一是内容创新,在传统“哭戏”基础上融入现代审美,如《红旗渠》采用“戏歌结合”的唱腔设计,《甲骨文》引入多媒体舞台技术,增强视觉冲击力;二是形式突破,将“哭戏”片段改编成短视频,在抖音、B站等平台传播,用年轻化的语言解读情感内核;三是互动体验,开展“戏曲进校园”活动,让学生体验“哭戏”的身段与唱腔,感受戏曲情感表达的独特魅力;四是跨界融合,与话剧、舞剧等艺术形式交流,借鉴其情感表达手法,让“哭戏”更具现代感和亲和力,从而吸引年轻观众关注并爱上豫剧艺术。