京剧《春闺梦》是程派艺术的代表性剧目之一,由程砚秋与翁偶虹先生根据《聊斋志异·武秋月》的故事改编创作,该剧以东汉末年军阀混战为背景,讲述了深闺少妇王淑莲因丈夫赵景从军未归,日夜思念,终至精神恍惚,在梦中与丈夫团聚,梦醒后更添悲戚的故事,全剧情感细腻哀婉,唱词凄美动人,“可怜”二字不仅是王淑莲对自身命运的哀叹,更是对战争摧残人性的深刻控诉,以下将从剧情背景、唱词解析、艺术表现及社会意义等方面,详细阐述《春闺梦》中“可怜”的情感内核。

剧情与“可怜”的情感基调

《春闺梦》的“可怜”,始于王淑莲的“守”与“思”,东汉末年,诸侯割据,战乱频仍,赵景被征入伍,一去不回,王淑莲独守空闺,春去秋来,杳无音信,她曾托媒人张广才打听消息,却只换得“生死未卜”的答复,这种“等待”本身就是一种煎熬——韶华流逝、青春空耗,更不知丈夫是死是活,剧中的“可怜”,正是这种“无望的等待”与“不确定的失去”交织而成的悲怆感。

在“梦境”与“现实”的切换中,“可怜”的情感层层递进,梦中,王淑莲与赵景重逢,夫妻恩爱,宛如新婚;梦醒后,孤灯冷被,现实与梦境的落差让她痛不欲生,这种“梦越美,醒后越悲”的设定,将“可怜”推向高潮:她可怜的不是自己的孤独,而是连“回忆”都成了奢望;不是青春不再,而是连“等待”都失去了意义。

唱词解析:“可怜”的三重维度

《春闺梦》的唱词以“情”为骨,以“景”为衬,通过细腻的心理描写与意象运用,将“可怜”拆解为“思念之苦”“战争之悲”“生命之殇”三重维度。

思念之苦:独守空闺的煎熬

王淑莲的唱词中,“空”“孤”“冷”是高频词,直白地勾勒出她的孤独处境。

“可怜我独守空帏,孤灯相伴,春去秋来已三年。

可怜他沙场征战,生死未卜,杳无音信到家园。”

“空帏”“孤灯”是闺中景致,更是心境写照——没有丈夫的房间,不过是“空”的壳;没有温度的灯光,不过是“冷”的见证。“春去秋来已三年”,时间在等待中变得黏稠,每一日都是对青春的消耗,这种“苦”,不是尖锐的疼痛,而是绵长的钝痛,像细水慢慢淹没呼吸,正是“可怜”最直观的体现。

战争之悲:对乱世的控诉

程砚秋先生在创作时,刻意将个人命运与时代背景结合,让“可怜”超越个人,成为战争下普通人的共同悲鸣,唱词中多次出现“战鼓”“烽火”“刀枪”等意象,却并非写战场壮烈,而是写其对家庭的摧毁:

“可怜那黎民百姓,流离失所,妻离子散不团圆。

可恨那军阀混战,不顾生死,拆散了多少好姻缘!”

“黎民百姓”“妻离子散”的视角,将王淑莲的个人悲剧扩展为社会悲剧,她不仅可怜自己,更可怜所有在战乱中挣扎的人——这种“推己及人”的悲悯,让“可怜”有了更深刻的重量,她“恨”军阀混战,却无力改变,只能将无奈与悲愤融入唱腔,一声声“可怜”,是对战争的无声控诉。

生命之殇:青春与希望的幻灭

王淑莲的“可怜”,还在于她与“时间”的对抗,她曾幻想丈夫归来,幻想“执手相看泪眼”,但随着年华老去,希望逐渐被绝望吞噬:

“可怜我辜负了,红颜青春,虚度了,好年华。

可怜我盼断了,秋水望穿,盼不来,梦里他。”

“红颜青春”“好年华”是女性的资本,却在等待中“虚度”;“秋水望穿”是极致的思念,却只换来“梦里他”,这种“希望-失望-绝望”的循环,让她的生命失去了色彩,她可怜的不是“失去丈夫”,而是“失去了作为‘妻子’与‘自己’的可能”——这种对生命意义的消解,是“可怜”最刺骨的部分。

“可怜”的情感维度解析(表格)

| 情感维度 | 核心表现 | 唱词例证 | 意象运用 |

|---|---|---|---|

| 思念之苦 | 独守空闺的煎熬 | “可怜我独守空帏,孤灯相伴,春去秋来已三年” | 空帏、孤灯、秋去春来 |

| 战争之悲 | 对乱世的控诉 | “可怜那黎民百姓,流离失所,妻离子散不团圆” | 战鼓、烽火、军阀混战 |

| 生命之殇 | 青春与希望的幻灭 | “可怜我辜负了,红颜青春,虚度了,好年华” | 红颜、秋水、梦 |

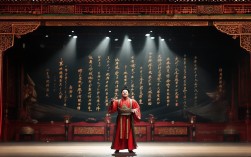

艺术表现:程派如何演绎“可怜”

“可怜”不仅是唱词的内容,更是程派表演艺术的灵魂,程砚秋先生通过“唱念做打”的完美融合,将王淑莲的“可怜”转化为可感可知的舞台形象,让观众在“声”“情”“形”“神”中体会悲剧之美。

唱腔:幽咽婉转中的悲怆

程派唱腔以“幽咽婉转、低回曲折”著称,尤其擅长表现“悲而不伤、哀而不怨”的情感,在《春闺梦》中,程砚秋先生大量运用“脑后音”“擞音”等技巧,模拟哽咽、抽泣的声音,让“可怜”有了声音的温度,在演唱“可怜他沙场征战”时,声音从胸腔缓缓升起,带着微微的颤抖,像是在压抑哭泣,又像是在强忍思念,每一个字都像裹着泪水,直击人心。

身段与表情:细微处见真情

程派表演讲究“以形传神”,王淑莲的“可怜”藏在每一个细微的动作里,她抚摩空空的床榻,像是在感受丈夫的温度;她望着窗外的月亮,眼神从期待到失落,再到麻木;她梦中与丈夫相拥时,身体微微颤抖,嘴角带着笑,泪水却已滑落——这些“无声”的动作,比唱词更让人心疼,程砚秋先生曾说:“演闺阁戏,要‘静中有动’,哪怕是一个眼神,也要让观众知道她在想什么。”王淑莲的“可怜”,正是通过这种“静水流深”的表演,变得立体而动人。

舞台意象:梦境与现实的交织

《春闺梦》的舞台设计,以“虚实结合”强化“可怜”的氛围,现实场景中,冷色调的灯光、简陋的陈设(空床、孤灯、寒窗),凸显出“空”与“冷”;梦境场景中,暖色调的灯光、柔和的光晕、象征团圆的“红烛”,营造出短暂的温暖,当梦醒时,灯光骤然变冷,红烛熄灭,现实与梦境的强烈对比,让观众和王淑莲一起,从“希望”跌入“绝望”,这种“落差感”,正是“可怜”的极致体现。

社会意义:个人命运下的时代悲歌

《春闺梦》的“可怜”,不仅是一个女人的悲剧,更是整个时代的缩影,程砚秋先生创作此剧时,正值抗日战争时期,中国大地同样战火纷飞,无数家庭流离失所,他将王淑莲的故事放在“军阀混战”的背景下,正是想通过个人命运,反映普通人在乱世中的无力与悲苦。

王淑莲的“可怜”,提醒我们:战争最残酷的不是战场上的厮杀,而是对“人”的摧毁——它拆散家庭,消耗青春,磨灭希望,当王淑莲在梦中轻声说“夫君,你可回来了”,梦醒后却只有“孤灯冷壁”时,我们看到的不仅是一个女人的眼泪,更是所有在战乱中失去“家”的人的泪水,这种“共情”,让《春闺梦》超越了时代,成为对“和平”的永恒呼唤。

相关问答FAQs

Q1:《春闺梦》中“可怜”唱词为何能引发观众共鸣?

A1:《春闺梦》的“可怜”唱词之所以能引发共鸣,在于它触及了人类共通的情感:对“等待”的无奈、对“失去”的痛苦、对“和平”的渴望,王淑莲的“等待”不是个例,而是无数经历过分离的人的共同体验;她的“痛苦”不是夸张的戏剧化表达,而是真实的生活质感——青春流逝的焦虑、生死未卜的恐惧、希望幻灭的绝望,这些情感没有时空界限,无论哪个时代的观众,都能从中看到自己的影子,程派表演艺术的“含蓄”与“深情”,让“可怜”不是博取同情的卖惨,而是对生命尊严的尊重,这种“悲而不伤”的审美,更能引发观众的情感共鸣。

Q2:程派唱腔在表现“可怜”情感时有何独特之处?

A2:程派唱腔表现“可怜”的独特之处,在于“以情带声,声情并茂”,程砚秋先生根据情感需要,创造了“脑后音”“擞音”“抖音”等技巧,脑后音”能让声音穿透力更强,表现压抑在心底的悲怆;“擞音”模拟抽泣的节奏,让“哭腔”更自然,不显刻意,程派唱腔讲究“抑扬顿挫”,节奏张弛有度——在表现“思念”时,节奏舒缓,像细水长流;在表现“绝望”时,节奏急促,像山洪爆发,这种“对比”让情感更有层次,程派唱腔注重“气口”的运用,通过换气的停顿,模拟哽咽、叹息的声音,比如在“可怜我”三个字后,轻轻吸气,让声音带着“断断续续”的质感,仿佛每说一句话都要用尽力气,这种“细节”处理,让“可怜”的情感更加真实可感。