汉二黄,作为中国戏曲声腔体系中的重要一环,是京剧艺术孕育与发展的关键源头之一,它起源于清代中叶的湖北地区,由汉水流域的民间俗曲与安徽传入的徽调【二黄】腔相互融合演变而成,后经汉调艺人的不断打磨,逐渐形成了独具地方特色的戏曲剧种,京剧的形成,离不开“徽汉合流”的历史契机,而汉二黄以其成熟的唱腔体系、丰富的表演程式和经典剧目,为京剧的诞生奠定了坚实的艺术基础。

汉二黄的历史渊源与艺术特征

汉二黄的形成与湖北的地理文化密不可分,清代中期,湖北地区商业繁荣,汉口成为南北戏曲交流的中心,安徽徽调的【二黄】腔随徽商传入,与当地民间音乐(如楚歌、薅草锣鼓等)结合,吸收了汉调的【西皮】腔元素,逐渐形成了“皮黄合奏”的新声腔,早期汉二黄以“草台班子”为主要演出形式,剧目多取材于历史故事和民间传说,语言贴近方言,表演质朴粗犷,深受当地民众喜爱。

在艺术特征上,汉二黄以【二黄】为核心声腔,旋律多级进下行,节奏舒缓,擅长表现悲壮、沉郁或苍凉的情感,如《宇宙锋》中的赵艳容装疯、《捉放曹》中的陈宫悔恨等,其板式体系较为丰富,包括【原板】【慢板】【流水板】【散板】等,慢二黄】旋律婉转拖沓,强调抒情性;【反二黄】则在【二黄】基础上调整调式,音域更低沉,情绪更显激愤,伴奏乐器早期以胡琴(后发展为京胡)、月琴、三弦为主,辅以锣鼓(如板鼓、大锣、小锣),鼓板”通过节奏变化控制唱腔的快慢强弱,形成独特的“鼓套子”,行当划分已初具规模,生(老生、小生)、旦(青衣、花旦)、净(花脸)、丑(文丑、武丑)各有独特的表演技巧,如老生的“髯口功”、旦角的“水袖功”、净角的“脸谱艺术”等,为京剧的行当表演提供了范本。

汉二黄对京剧的孕育与滋养

清代乾隆五十五年(1790年),徽班进京祝寿,汉调艺人随之北上,与徽调艺人同台献艺,形成“徽汉合流”,汉二黄以其【二黄】腔的深厚底蕴和【西皮】腔的明快活泼,迅速融入徽调的声腔体系,成为京剧“皮黄腔”的重要组成部分,京剧的【二黄】腔直接继承自汉二黄,但在旋律上更加华丽高亢,节奏更趋规整;汉二黄的胡琴伴奏被京剧吸收,并改良为京胡,定弦方式(二黄为sol-re,西皮为la-mi)成为京剧伴奏的核心规范。

在剧目方面,汉二黄的许多经典剧目被京剧移植并改编,如《定军山》(黄忠)、《四郎探母》(杨延辉)、《乌龙院》(宋江)等,这些剧目在京剧舞台上经过艺术加工,情节更紧凑、冲突更激烈,人物形象更立体,成为京剧久演不衰的代表作,汉二黄的表演程式,如老生的“靠功”“髯口功”,旦角的“扇子功”“步法”,净角的“架功”“亮相”等,都被京剧继承并发展,形成了严谨的“身段谱”,可以说,没有汉二黄的艺术积累,京剧的诞生将失去重要的声腔和表演基础。

京剧对汉二黄的反哺与当代发展

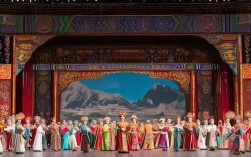

京剧形成后,以其高度的艺术性和广泛的影响力,反过来促进了汉二黄的革新与发展,20世纪初,京剧的“流派”划分(如梅派、程派、谭派等)为汉二黄提供了借鉴,汉二黄艺人开始吸收京剧的舞台美术(如服装、化妆、布景)、剧本改编技巧(如结构优化、语言提炼),使表演更加精致,湖北汉二黄在保留方言韵味的同时,借鉴京剧的“韵白”规范,使念白更具音乐性;在唱腔上,融入京剧的“腔弯”技巧,增强了旋律的起伏变化。

随着现代娱乐方式的冲击,汉二黄也面临着传承困境,近年来,通过“非遗”保护政策,汉二黄被列入国家级非物质文化遗产名录,地方剧团通过创新剧目(如现代戏《药乡长》)、进校园演出、数字化传播等方式,努力吸引年轻观众,如今的汉二黄,既保留了“楚腔楚韵”的地域特色,又吸收了京剧的艺术精华,在传统与现代的融合中焕发新的生机。

汉二黄与京剧艺术特征对比表

| 对比维度 | 汉二黄 | 京剧 |

|---|---|---|

| 声腔核心 | 以【二黄】为主,【西皮】为辅,方言韵味浓 | 【西皮】【二黄】并重,声腔更规整华丽 |

| 代表板式 | 【慢二黄】【反二黄】【原板】 | 【慢板】【原板】【流水板】【导板】等更丰富 |

| 伴奏乐器 | 胡琴(京胡前身)、月琴、三弦,锣鼓节奏自由 | 京胡、月琴、京胡、锣鼓(鼓板控制严格) |

| 行当表演 | 侧重生活化,程式相对简单 | 程式化高度成熟,如“四功五法”体系完善 |

| 剧目来源 | 多为历史故事、民间传说,语言通俗 | 继承汉二黄剧目,并融入文学经典(如《三国演义》) |

| 地域风格 | 楚文化特色,方言影响明显 | 融合南北,更具全国性 |

相关问答FAQs

Q1:汉二黄和京剧的“二黄”腔有什么区别?

A1:汉二黄的【二黄】腔更贴近湖北方言,旋律多级进下行,节奏相对自由,带有“楚腔”的苍凉质朴;京剧的【二黄】腔在汉二黄基础上提炼升华,旋律起伏更大,节奏更规整,音域更高亢,且通过“腔弯”“擞音”等技巧增强了装饰性,情感表达更显丰富,京剧的【反二黄】调式更成熟,常用于表现激愤或悲怆的情绪,而汉二黄的【反二黄】使用较少。

Q2:为什么说汉二黄是京剧的“源头之一”?

A2:京剧的形成是“徽汉合流”的结果,而汉二黄作为汉调的核心声腔,为京剧提供了关键的【二黄】腔基础和【西皮】【二黄】合奏的框架,汉二黄的剧目(如《定军山》《捉放曹》)、表演程式(如老生靠功、旦角水袖功)、伴奏乐器(如胡琴)等,都被京剧直接吸收并发展,可以说,汉二黄是京剧声腔和表演艺术的“母体”之一,没有汉二黄的艺术积累,京剧将难以形成完整的体系。