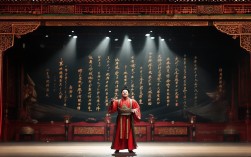

京剧《望儿楼》是传统老旦戏的经典之作,取材于唐朝“望儿归”的民间传说,以老旦行当的唱做念打为核心,刻画了窦国母深明大义、舐犊情深的母亲形象,全剧以“望”为眼,以“情”为魂,通过登楼、忆子、盼归等场景,将家国情怀与骨肉亲情熔铸于一炉,让观众在苍劲的唱腔与细腻的表演中,感受母爱的深沉与伟大,以下是该剧不同场景的串词内容,通过语言串联起剧情脉络与人物情感:

| 场景 | |

|---|---|

| 开场·登楼 | (幕启,长安城外,望儿楼巍然矗立,暮色四合,秋风卷起庭前落叶,窦国母身着素缎宫装,手扶雕栏缓步登楼)这望儿楼,是李唐王朝的烽火台,也是窦氏望穿秋水的盼归台,三十年了,楼头的砖石被她的指尖摩挲得温润,檐角的铜铃被她的叹息震得喑哑,今夜,她又登上了这高楼,只为再望一眼那塞北的风沙,能否捎来她最熟悉的战马嘶鸣。 |

| 回忆·抚物 | (窦氏取出李世民幼时的虎头玉佩,贴在胸口)这枚玉佩,是秦王幼时抓周所握,玉质温润,还带着孩童的体温,她记得他第一次骑马,摔得鼻青脸肿却咧嘴大笑;记得他出征前,跪在膝前说“儿定不辱母命”,如今玉佩犹在,人隔千里,她的目光穿过雕花窗棂,仿佛看见那个银甲白马的少年将军,正从烟尘中向她策马而来。 |

| 期盼·更鼓 | (更鼓声声,从二更响到五更)楼下的更夫,敲碎了多少个不眠之夜?二更鼓,是宫中宴罢的笙歌,她却想起边关的冷月;三更鼓,是寻常人家的酣梦,她却数着归期在指尖流转;四更鼓,寒露打湿了罗裳,她的眼眶却比露水更凉;五更鼓,天色微明,她望见的不是归旗,只有远处山峦如黛,像她心头化不开的愁。 |

| 望见·归旗 | (远处传来隐约的号角声,窦氏猛然站起,踉跄向前)看!那是什么?是赤红的战旗在猎猎飞扬,是熟悉的“秦”字大纛在风中招展!她的老眼昏花,却看得分明——那是她的儿子,是她用三十年思念浇灌的骄傲!她颤抖着举起玉佩,声音哽咽:“儿啊,娘看见你了……” |

| 尾声·余韵 | (灯光渐暗,窦氏的身影融入楼台剪影,远处传来悠长的【二黄散板】)望儿楼望不断天涯路,窦国母的泪洒遍长安土,这楼,成了母亲守望的图腾;这戏,唱出了天下父母的心声,当大幕落下,那份跨越千年的母爱,依然在京剧的声腔里,余韵悠长。 |

这些串词,如同一根金线,将散落的珍珠(场景、唱段、表演)串联起来,既推动剧情发展,又深化人物情感,观众在串词的引导下,得以更深入地走进窦氏的内心世界,感受京剧“以情带声、声情并茂”的艺术魅力。

相关问答FAQs

问题1:《望儿楼》中老旦表演的核心特点是什么?

解答:老旦在《望儿楼》中以“唱为主,做为辅”,唱腔多用【二黄】板式,苍劲醇厚,中气十足,表现窦氏历经沧桑的沉稳;身段上,虽年迈体衰,但登楼、远望等动作需显出内心的激动,如“蹉步”表现急切,“抖袖”表现情绪波动;情感上,需将母亲的慈爱、思念、期盼与家国大义融为一体,既有“舐犊情深”的细腻,又有“深明大义”的厚重,通过唱腔与表演的配合,塑造出立体丰满的母亲形象。

问题2:京剧串词在《望儿楼》中起到什么作用?

解答:京剧串词在《望儿楼》中主要起到三方面作用:一是场景过渡,通过语言自然衔接登楼、回忆、盼归等不同时空的场景,避免剧情断裂;二是情感铺垫,在唱段前用串词渲染氛围,如“更鼓声声”为窦氏的唱段奠定凄凉基调;三是人物塑造,通过串词揭示窦氏的内心活动,如“抚物”场景中的玉佩细节,让观众更直观感受她对儿子的思念,增强人物立体感,引导观众深入理解剧情与人物情感。