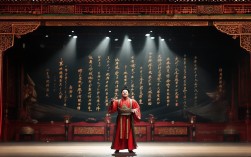

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,起源于中原地区,距今已有三百余年的历史,因其唱腔高亢激越、表演质朴生动而深受广大观众喜爱,尤其在中原腹地有着深厚的群众基础,在豫剧的传统剧目中,《刘墉下南京》堪称经典之作,这部以清代名臣刘墉为主角的剧目,通过跌宕起伏的剧情和富有地方特色的唱词,将刘墉的机智刚正、不畏权贵的形象刻画得淋漓尽致,成为豫剧舞台上久演不衰的经典,本文将从豫剧的艺术特色入手,深入剖析《刘墉下南京》的剧情脉络与唱词魅力,展现传统戏曲的文化内涵。

豫剧的唱腔音乐以梆子为板式主体,分为豫东调、豫西调、祥符调、沙河调等多个流派,各流派在旋律、节奏和音域上各有特色,但共同保持着“高亢嘹亮、粗犷豪放”的艺术风格,其唱词多采用方言俚语,贴近生活,通俗易懂,同时又讲究押韵对仗,富有音乐性和文学性,表演上,豫剧注重“唱、念、做、打”的融合,既有文戏的细腻抒情,也有武戏的火爆激烈,这种“接地气”的艺术特质,使其能够跨越地域和年龄的界限,成为连接传统与现代的文化纽带。《刘墉下南京》作为豫剧传统剧目的代表,充分体现了这些艺术特点,尤其是其唱词设计,既保留了河南方言的独特韵味,又通过文学化的提炼,塑造出鲜活的人物形象和深刻的戏剧冲突。

《刘墉下南京》的剧情主要围绕清代乾隆年间,刘墉奉旨南下查办两江总督和珅贪腐案展开,刘墉,民间俗称“刘罗锅”,因正直不阿、智慧过人深受百姓爱戴,剧中,他顶着来自朝中权臣的压力,微服私访南京城,历经“查赈”“审案”“斗智”等多个环节,最终揭露和珅及其党羽的罪行,为民伸冤,彰显了“清官文化”的核心价值,剧情结构紧凑,矛盾冲突激烈,既有官场的尔虞我诈,也有民间的疾苦温情,通过刘墉与和珅的正面交锋,展现了正义与邪恶的较量,传递了“善恶有报”的朴素价值观,这一题材本身就具有极强的戏剧张力,而豫剧演员通过富有感染力的唱腔和表演,让故事更加引人入胜。

在《刘墉下南京》中,唱词是推动剧情、塑造人物的关键载体,全剧唱词以河南方言为基础,融入了大量民间俗语、谚语和歇后语,既生动鲜活,又富有地方特色,刘墉初到南京时,有一段“南京城好风光”的唱段,唱词写道:“南京城,好风光,秦淮河畔柳丝长;玄武湖里荷花香,夫子庙前人如浪。”寥寥数句,不仅描绘了南京的秀丽景色,更通过“柳丝长”“荷花香”“人如浪”等具象化的词语,营造出热闹祥和的氛围,与后续即将展开的查案剧情形成对比,暗示了表面的平静下暗流涌动,这种“以景衬情”的手法,在豫剧唱词中十分常见,既展现了中原地区的语言审美,也增强了唱词的画面感。

随着剧情的深入,刘墉在与和珅的斗智斗勇中,唱词逐渐展现出刚正不阿、机智果断的人物性格,在“大堂审案”一场中,面对和珅的百般刁难,刘墉有一段慷慨激昂的唱段:“你贪赃枉法罪滔天,鱼肉百姓苦无边;我刘墉奉旨来查案,不除贪贼不回还!”唱词直白有力,节奏铿锵,通过“罪滔天”“苦无边”等夸张的修辞,强烈谴责了贪官的恶行,同时以“不除贪贼不回还”的坚定誓言,凸显了刘墉为民请命的决心,这种充满力量感的唱词,配合豫剧特有的“紧拉慢唱”板式,将人物的情感推向高潮,让观众在听觉和视觉上都受到强烈震撼,值得一提的是,豫剧唱词中常运用对比手法,如将“清官”与“贪官”“百姓疾苦”与“权贵奢靡”进行对比,不仅强化了戏剧冲突,也深化了剧主题的思想内涵。

除了正面人物的唱词,剧中反面角色的唱词也颇具特色,和珅作为典型的奸臣形象,其唱词多采用虚伪、傲慢的语调,例如在朝堂之上,他面对刘墉的质问,唱道:“刘墉你本是小小官,敢在朝堂把脸翻;两江总督是我亲信,你查赈不过是走个过场!”唱词中透着对刘墉的轻蔑和对权力的傲慢,通过“小小官”“走个过场”等贬低性词语,刻画出其仗势欺人、目中无人的性格特点,这种通过唱词塑造人物的手法,在豫剧中十分巧妙,让观众仅凭语言就能分辨善恶,增强了剧场的观赏效果。

《刘墉下南京》的唱词不仅在语言上独具特色,在结构上也体现了豫剧“板式变化体”的音乐特点,全剧根据剧情需要,灵活运用【慢板】【二八板】【流水板】【飞板】等多种板式,不同板式对应不同的情感表达,在刘墉回忆家世、抒发情怀时,多采用【慢板】,唱词舒缓深沉,旋律婉转;在案情紧张、人物情绪激动时,则多用【流水板】或【快二八板】,唱词紧凑明快,节奏急促,形成强烈的戏剧张力,这种“唱腔与剧情、情感高度统一”的艺术处理,使得《刘墉下南京》的唱词不仅具有文学性,更具有音乐性和表演性,实现了“词、曲、情”的完美融合。

为了更直观地展现《刘墉下南京》唱词的艺术特色,以下选取剧中三个经典唱段,从唱词内容、情感表达和板式特点三个方面进行对比分析:

| 唱段名称 | 唱词片段 | 情感表达 | 板式特点 |

|---|---|---|---|

| 初到南京 | “南京城,好风光,秦淮河畔柳丝长;玄武湖里荷花香,夫子庙前人如浪。” | 赞美风光,暗含观察 | 【二八板】,舒缓中带轻快 |

| 大堂审案 | “你贪赃枉法罪滔天,鱼肉百姓苦无边;我刘墉奉旨来查案,不除贪贼不回还!” | 慷慨激昂,坚定有力 | 【流水板】,节奏紧凑,情绪高涨 |

| 与和珅对峙 | “你权倾朝野又如何?我刘墉心中有天理!百姓的冤屈未雪清,此案难结我难脱!” | 刚正不阿,不畏强权 | 【快二八板】,急促有力,充满张力 |

从表格中可以看出,《刘墉下南京》的唱词根据剧情发展和人物情感的变化,在板式和语言风格上灵活调整,既展现了豫剧音乐的多变性,也凸显了唱词与表演的深度融合,这种“因情创词,依词配腔”的创作理念,正是豫剧艺术能够历久弥新的重要原因。

《刘墉下南京》作为豫剧传统剧目的代表作,其唱词不仅承载着中原地区的语言文化,更传递了中华民族“清官为民”“正义必胜”的传统价值观,在新时代背景下,传统戏曲面临着传承与创新的挑战,而《刘墉下南京》等经典剧目通过不断改编和演绎,以年轻观众喜闻乐见的方式呈现,让古老的豫剧焕发出新的生机,近年来一些豫剧院团在保留传统唱词精髓的基础上,融入现代音乐元素和舞台技术,使《刘墉下南京》的唱词在保持方言特色的同时,更符合当代观众的审美需求,吸引了更多年轻人走进剧场,感受传统戏曲的魅力。

相关问答FAQs

问题1:豫剧《刘墉下南京》与其他剧种(如京剧)的同题材剧目有何不同?

解答:豫剧《刘墉下南京》与京剧、越剧等其他剧种的同类题材剧目在唱腔、语言和人物塑造上存在明显差异,唱腔方面,豫剧以梆子腔为主,风格高亢激越,节奏明快,而京剧以西皮、二黄为主,唱腔更为婉转细腻,程式化程度更高;语言方面,豫剧唱词大量使用河南方言,如中、得劲、恁等,更贴近中原百姓的生活,而京剧唱词多采用“湖广官话”,语言更为规范典雅;人物塑造上,豫剧中的刘墉更侧重“草根化”形象,强调其机智幽默和亲民特质,而京剧中的刘墉则更偏向“文官”形象,突出其端庄威严和忠君思想,这些差异体现了不同地域文化的审美特点,也使得同一题材在不同剧种中呈现出多样化的艺术魅力。

问题2:《刘墉下南京》唱词中的“梆子腔”节奏如何影响戏剧情感的传达?

解答:“梆子腔”是豫剧最具代表性的音乐形式,其以枣木梆子击节控制节奏,通过“慢板”“二八板”“流水板”等板式的变化,直接影响戏剧情感的传达,在【慢板】中,梆子节奏舒缓,唱词多用于抒情或叙事,如刘墉回忆往事时,通过缓慢的节奏营造深沉的氛围;在【流水板】中,梆子节奏加快,唱词简短有力,多用于表现人物激动或紧张的情节,如审案时的对峙,通过急促的节奏增强戏剧张力;而在【快二八板】中,梆子节奏更加密集,唱词短促有力,常用于表现人物愤怒或决心,如刘墉痛斥贪官时,通过强烈的节奏感传递出刚正不阿的情感,可以说,梆子腔的节奏变化是《刘墉下南京》唱词情感表达的重要载体,它让抽象的情感通过具象的音乐节奏得以外化,使观众在听觉上就能直观感受到人物的情绪起伏。