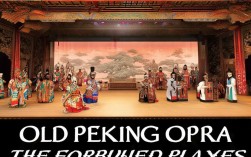

《打渔杀家》作为京剧传统剧目中的经典之作,取材于《水浒后传》中阮小七化名萧恩的故事,以“官逼民反”为核心矛盾,通过萧恩父女与地方恶霸的冲突,展现了底层民众在封建压迫下的觉醒与反抗,全剧情节紧凑,矛盾层层递进,既有生活气息的日常描绘,又有惊心动魄的暴力反抗,艺术表现上融合了京剧唱、念、做、打的精髓,成为传承中国传统文化的经典载体。

剧情与人物:矛盾冲突中的底层抗争

故事发生北宋年间,梁山好汉阮小七化名萧恩,与女儿桂英隐居太湖,以打渔为生,当地恶霸丁自燮勾结官府,强征“渔税银子”,萧恩忍无可忍,携女儿前往丁府理论,却遭家丁毒打,官府非但不主持公道,反诬萧恩“抗税”,派衙役锁拿萧恩,面对官匪勾结的黑暗现实,萧恩彻底放弃幻想,深夜闯入丁府,杀死丁自燮与家丁,与桂英乘船远走他乡。

剧中人物塑造鲜明:萧恩从隐忍到反抗的转变,体现了底层劳动者在压迫下的觉醒——他最初试图“息事宁人”,却因恶霸的步步紧逼、官府的颠倒黑白,最终以暴力对抗暴力,展现出“官逼民反”的必然性;女儿桂英虽为少女,却刚柔并济,既有少女的娇憨(如“父女打渔”时的对唱),又有反抗的决心(如随父闯丁府时的果敢),成为传统戏曲中“英姿飒爽”的女性形象代表;丁自燮等恶霸则仗势欺人、贪婪残暴,是封建社会腐朽势力的缩影。

艺术特色:程式化表演中的生活真实

京剧《打渔杀家》的艺术魅力在于将程式化表演与生活化表达巧妙融合,既遵循京剧“虚实相生”的美学原则,又贴近普通人的生活体验。

(一)唱腔与念白:情绪递进的声音叙事

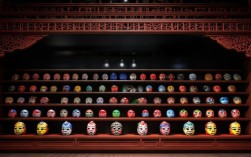

唱腔设计上,萧恩的唱段以苍劲醇厚的老生唱腔为主,如“昨夜晚吃酒醉和衣而卧”的“西皮导板”,通过拖腔与顿挫,展现他内心的愁苦与隐忍;而“恨恶霸害得我家破人亡”的“西皮散板”,则节奏加快,情绪激愤,体现反抗的决心,桂英的唱腔则以清亮的花旦嗓音为主,“老爹爹清晨起前去出舱”等唱段,旋律明快,父女对唱时如生活对话般自然,充满生活气息,念白上,萧恩的念白刚劲有力,如“你这狗仗人势的奴才!”一句,通过重音与语速变化,凸显对恶霸的痛恨;桂英的念白脆快利落,如“爹爹,孩儿去了”,既显少女娇憨,又暗含对父亲的担忧,人物性格立体。

(二)身段与表演:程式化动作中的生活再现

该剧的表演极具程式化特征,同时融入生活细节,父女打渔”一场,萧恩与桂英的“划船”动作通过“云手”“碎步”“摇橹”等程式化身段,配合水袖的起伏,虚拟再现了江上打渔的场景,虚实结合,让观众通过表演想象出江波荡漾的画面,萧恩“被打”后的“甩髯”“抖袖”等动作,既体现了老生行当的表演规范,又生动展现了人物身体的疼痛与屈辱;而“杀家”一场,萧恩持刀闯入丁府的“跨腿”“亮相”,动作干净利落,将压抑已久的愤怒彻底爆发,极具戏剧张力。

(三)舞台布景:极简中的意境营造

京剧舞台以“一桌二椅”为基础,《打渔杀家》的布景同样极简:江上场景仅凭演员的“划船”动作和简单的蓝色布条暗示;丁府场景则通过一张桌椅和衙役的“站门”队列表现,这种“以虚代实”的布景设计,将观众的注意力集中在表演本身,凸显了京剧“以表演为中心”的艺术特点,也为演员的程式化动作提供了广阔的发挥空间。

主题与文化:官逼民反的时代回响

《打渔杀家》的主题直指“官逼民反”,深刻揭示了封建社会底层民众的生存困境,萧恩的反抗并非出于主动的“造反”,而是在“求告无门”后的无奈之举——他最初试图通过“讲理”解决问题,却遭遇恶霸的殴打、官府的诬陷,最终认识到“官匪一家”的现实,以暴力对抗暴力,这一主题具有深刻的社会批判意义,反映了封建社会制度的腐朽与不公,也展现了普通民众对正义与尊严的追求。

从文化价值看,《打渔杀家》不仅是一部优秀的戏曲作品,更是中国传统文化的“活化石”,它融合了文学、音乐、表演、美术等多种艺术形式,通过程式化的表演和贴近生活的故事,传递了中华民族“不畏强暴、追求正义”的精神内核,作为京剧启蒙剧目之一,它至今仍在舞台上频繁演出,成为连接传统与现代的文化桥梁,让观众在欣赏艺术的同时,感受传统文化的魅力与力量。

相关问答FAQs

Q1:《打渔杀家》中萧恩的形象为何能引发观众共鸣?

A1:萧恩是典型的底层劳动者形象,他勤劳本分、隐忍退让,却因恶霸的欺压、官府的不公,最终被迫反抗,这种“被逼上梁山”的转变过程,反映了普通人在压迫下的真实心理——从“息事宁人”到“奋起反抗”,具有普遍的社会意义,萧恩的反抗并非鲁莽,而是在多次求告无门后的无奈之举,其“忍无可忍,无需再忍”的精神,容易引发观众对不公的共情,因此能跨越时代,引发观众共鸣。

Q2:京剧《打渔杀家》的表演中如何体现“虚拟性”艺术特征?

A2:京剧的“虚拟性”指通过程式化动作和观众的想象,在舞台上表现现实生活场景。《打渔杀家》中,“父女打渔”一场,演员通过“云手”(模拟划船)、“碎步”(模拟船行)、“摇橹”(模拟持橹动作),配合水袖的起伏,并未使用真实船只,却能让观众直观感受到江上打渔的场景;“杀家”一场,丁府的环境仅凭一张桌椅和衙役的“站门”队列暗示,萧恩的“闯入”通过“跨腿”“推门”等动作表现,均体现了“以虚代实”的美学原则,通过表演的“虚拟性”激发观众的想象力,营造出独特的舞台意境。