在传统戏曲的广阔天地中,家庭伦理剧始终占据重要席位,它们以家长里短、矛盾纠葛为切入点,折射出传统社会的道德观念与人情冷暖。《三子争》便是其中极具代表性的作品,以“争”为戏眼,通过三个儿子围绕家产、赡养等问题的冲突与和解,展现了宗法制度下的家庭伦理与人性光辉,成为多个剧种争相演绎的经典剧目。

《三子争》的故事多发生在明清背景下的普通家庭,核心矛盾集中在父亲去世后,三个儿子如何分配家产、履行赡养义务,长子通常被塑造为憨厚老实但缺乏主见的“和事佬”,次子精明利己却算计过头,幼子则年轻气盛、嫉恶如仇,父亲临终前留下遗言,要求兄弟三人共同赡养母亲,家产暂由族老保管,待母亲百年后再行分配,这本是为了保障母亲晚年的良苦用心,却因次子的贪婪引发了一系列风波,他私下串联长子,提议分家并克扣母亲的用度,幼子得知后坚决反对,与次子当众争执,甚至闹上公堂,母亲看着儿子们反目成心,气病在床,最终在族老的调解与幼子的真情感召下,次子幡然悔悟,兄弟重归于好,共同侍奉母亲,家庭重归和睦。

这一剧情看似简单,却蕴含着深刻的社会意义,在传统宗法社会中,“孝道”是维系家庭关系的核心准则,《三子争》通过“争”与“和”的对比,批判了贪婪与自私,颂扬了亲情与责任,次子的“争”是对孝道的背离,也是对家庭伦理的破坏,而幼子的“争”则是为了维护母亲的权益,是对正义的坚守,最终的“和”则体现了“百善孝为先”的传统价值观,剧中三个儿子的性格差异,也折射出不同的人性侧面:长子的懦弱反映了传统家庭中长子的无奈,次子的精明暴露了人性中的弱点,幼子的刚烈则代表了年轻一代的正直与热血,这些鲜明的角色让故事更具戏剧张力与代入感。

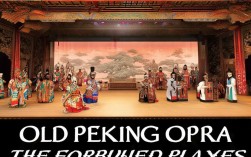

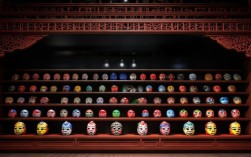

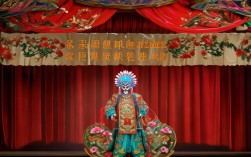

从艺术特色来看,《三子争》在不同剧种的演绎中各具风采,在京剧舞台上,它以唱腔和念白的张力取胜,次子克扣母亲用度时的“流水板”轻快狡黠,幼子据理力争时的“快板”激昂高亢,母亲病重时的“反二黄”则悲戚婉转,通过音乐的起伏推动情绪变化;在豫剧中,则更注重生活化的表演,兄弟争执时的“对墩子”“甩袖”,母亲哭泣时的“捶胸顿足”,都充满了浓郁的生活气息,让观众仿佛置身于真实的家庭场景;而在黄梅戏中,旋律的婉转悠扬赋予了故事更多柔情,幼子的唱腔中带着年轻人的朝气,母亲的唱段则饱含慈爱与哀怨,让“孝道”的主题更显温润动人,无论是哪种剧种,《三子争》都巧妙运用了戏曲“唱念做打”的综合艺术,将矛盾冲突、人物情感展现得淋漓尽致。

| 人物 | 性格特点 | 行为动机 | 剧中作用 |

|---|---|---|---|

| 长子 | 憨厚懦弱,重和睦 | 维持家庭表面稳定 | 传统长子的代表,推动矛盾缓和 |

| 次子 | 精明自私,贪财 | 独占家产,逃避责任 | 冲突制造者,引发道德反思 |

| 幼子 | 孝顺正直,刚烈 | 维护母亲权益,伸张正义 | 正义化身,促使家庭和解 |

| 母亲 | 慈爱威严,重孝道 | 安享晚年,维系亲情 | 道德标杆,矛盾激化的导火索 |

| 族老 | 公正开明,守礼法 | 维护宗族秩序,教化后辈 | 调解者,解决矛盾的关键 |

作为传统戏曲的经典剧目,《三子争》之所以能跨越时空、经久不衰,在于它不仅讲述了一个家庭的故事,更折射出传统社会的伦理观念与人性温度,在“争”中见人性,在“和”中显真情,它让观众在欣赏戏曲艺术的同时,也思考家庭、责任与孝道的真谛,这正是传统戏曲“高台教化”功能的生动体现。

FAQs

-

《三子争》在不同剧种中为何会有差异?

答:不同剧种在演绎《三子争》时,会结合自身的艺术特色进行本土化改编,例如京剧注重程式化表演,唱腔激昂,突出戏剧冲突;豫剧更贴近生活,表演质朴,强调生活气息;黄梅戏则以抒情见长,旋律柔美,弱化矛盾冲突,强化情感共鸣,这些差异源于各剧种的历史渊源、地域文化和审美习惯,使同一故事呈现出多样的艺术魅力。

-

《三子争》中的“孝道”观念对现代社会有何启示?

答:《三子争》中的“孝道”并非简单的“顺从”,而是包含了对父母的尊重、关爱与责任,现代社会中,家庭结构变化,“孝道”的内涵也与时俱进:它不仅指物质赡养,更强调精神陪伴与情感关怀,剧中次子的悔改与兄弟和解,启示我们家庭矛盾应通过沟通与理解解决,而非利益计较,这种对亲情与责任的珍视,至今仍具有现实意义。