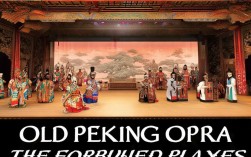

京剧《二堂舍子》作为传统戏中的经典折子戏,其故事源自《宝莲灯》,聚焦于伦理冲突与人性光辉,尤其在“昔日”的京剧舞台上,以其深刻的情感张力与精湛的表演艺术,成为观众心中难以磨灭的记忆,剧情围绕沉香、秋儿兄弟寻父展开,王桂芬于二堂审问,得知沉香为亲子、秋儿为义子后,为保沉香活命,忍痛让秋儿顶罪,最终刘彦昌无奈应允,一场母子诀别的悲剧在简陋的舞台上震撼人心。

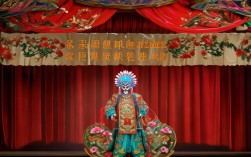

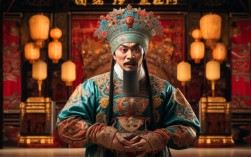

昔日的《二堂舍子》演出,离不开老一辈艺术家的精心打磨与时代赋予的独特印记,在角色塑造上,王桂芬的“青衣”行当是核心,早期名角如陈德霖、王瑶卿等,均以“唱做并重”见长,陈德霖的表演注重“以情带声”,其唱腔中的“西皮慢板”如“昔日里在机房受尽辛苦”,旋律婉转,字字含悲,将王桂芬对沉香的愧疚与对秋儿的怜惜融入拖腔的细微变化中;而王瑶卿则创新“花衫”演法,通过水袖的翻飞(如“甩袖”表现决绝、“抖袖”表现颤抖)与眼神的流转(凝视沉香时的柔光、瞥向秋儿时的痛楚),让人物内心的矛盾具象化,刘彦昌的老生形象则由余叔岩、马连良等大家演绎,余叔岩的“靠把老生”功架十足,念白“夫人啊,此事……”中气十足却暗藏颤抖,将为人父的无奈与为夫的为难刻画得入木三分;马连良则更重“白口”的抑扬顿挫,通过语气词的轻重缓急,凸显人物在伦理与亲情间的挣扎。

舞台呈现上,“昔日”的《二堂舍子》虽无现代科技加持,却以“写意”之美成就经典,清末民初的茶园戏园,舞台布景仅“一桌二椅”,靠桌椅的排列暗示“二堂”场景:正面设书案,两侧配太师椅,案上置文房四宝与惊堂木,背景则以“守旧”(绣花幕布)区分内外堂,演员的表演完全依赖程式化动作传递情绪:王桂芬抚摸沉香头顶的“抚子”手势,体现母爱;秋儿跪地叩首的“叩首”动作,表现义气;刘彦昌背身拂袖的“背供身段”,暗示内心的天人交战,灯光仅靠“气死灯”(一盏油灯)与“明油灯”(两盏油灯)调节明暗,当王桂芬决定舍子时,灯光渐暗,仅照亮她与秋儿的身影,象征黑暗中的抉择,观众在这样的环境中,需通过“听戏”与“看戏”的结合,沉浸于剧情的情感漩涡。

观众对“昔日”演出的反响,亦充满时代特色,在北平的广和楼、上海的丹桂第一台等剧场,《二堂舍子》常作为“大轴戏”压台,票友会提前数小时排队,只为占个“听戏好位置”,观众对“唱功”尤为挑剔,若演员的“慢板”转“二六板”时气息稍有不稳,便会引来“倒好”;而对“做功”的细腻之处,则会心领神会——如王桂芬在唱到“秋儿儿他年一十六”时,突然顿住,以“哑嗓”(假声)哽咽,台下便会响起会心的叹息,甚至有老者抹泪的场景,当时的报刊评论亦常提该剧,如《顺天时报》曾赞:“陈德霖一哭,满座皆悲,非关唱腔之妙,乃情之所至也。”这种“情感共鸣”的演出效果,正是昔日京剧艺术的魅力所在。

随着时代变迁,《二堂舍子》的演出虽在舞美、唱腔上有所创新,但昔日的“魂”——那份对伦理与人性的深刻探讨,以及演员“以技载情”的表演精神,仍被今人传承,对比之下,昔日的演出更重“程式中的真情”,现代演出则更重“写实中的细节”,但二者共同的核心,始终是王桂芬那一声“儿啊”背后的母爱与牺牲。

相关问答FAQs

问:《二堂舍子》中王桂芬的“舍子”行为体现了怎样的传统伦理观念?

答:王桂芬的“舍子”行为体现了传统伦理中“母爱”与“忠义”的交织,她对沉香(亲子)的母爱本能驱使她保护孩子;她对秋儿(义子)的“义”(如收养之恩、兄弟情谊)以及对丈夫刘彦昌的“忠”(遵守朝廷律法,沉香劈山救父系大罪),让她陷入两难,最终选择让秋儿顶罪,既是对“沉香必须活命”(母子亲情)的坚持,也是对“秋儿可替死”(义子情义)的承担,背后是儒家“仁爱”与“礼法”的复杂博弈,展现了传统女性在伦理框架下的牺牲精神。

问:京剧《二堂舍子》的唱腔设计如何服务于情感表达?

答:该剧唱腔以“西皮”为主,通过板式变化与旋律起伏精准传递情感,如王桂芬的“西皮慢板”“昔日里在机房受尽辛苦”,用舒缓的节奏回忆抚养沉香的艰辛,奠定悲情基调;转“西皮二六板”“沉香儿年幼小他的娘早丧”,节奏加快,语气急促,表现对沉香的愧疚;至“秋儿儿他年一十六”,突然转“散板”,拖腔延长,哽咽之声毕现,凸显抉择时的痛苦,老生刘彦昌的“西皮导板”“听夫人言罢罢罢”,用高亢的导板表现震惊,接“西皮原板”“此事叫人难分解”,平稳的旋律中暗藏颤抖,体现内心的矛盾,唱腔与剧情、表演深度融合,形成“声情并茂”的艺术效果。