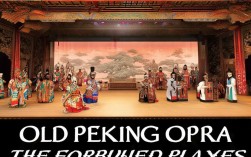

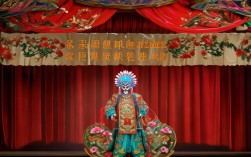

京剧作为国粹,承载着中华传统文化的伦理观念,忠孝”二字更是贯穿诸多经典剧目的核心精神,从春秋战国的家国大义到宋明的伦理纲常,京剧以独特的艺术形式,将忠臣的赤胆忠心与孝子的拳拳孝心演绎得淋漓尽致,这些剧目不仅展现了戏曲的艺术魅力,更成为教化人心、传承美德的载体,以下将从“忠”“孝”“忠孝合一”三个维度,介绍京剧中以忠孝为主题的经典剧目。

以“忠”为核心的京剧剧目

“忠”是京剧伦理戏的重要主题,多表现为对国家、君主的忠诚,以及对正义、道义的坚守,这类剧目通过塑造忠臣义士的形象,彰显“舍生取义”“杀身成仁”的崇高精神。

《赵氏孤儿》是“忠”剧的代表作,剧情源于春秋时期“赵氏孤儿”的典故:奸臣屠岸贾灭赵氏满门,草泽医生程婴为保忠良血脉,献出亲子,忍辱负重抚养孤儿赵武长大,最终为赵氏报仇,程婴的形象集中体现了“忠”的内涵——对忠义集团的绝对忠诚,以及对苍生大义的无畏担当,剧中“搜孤救孤”的桥段,将程婴的挣扎与抉择刻画得入木三分,展现了忠臣在极端困境中的精神坚守。

《岳母刺字》以南宋抗金名将岳飞为主角,聚焦“精忠报国”的家国情怀,岳飞率军抗金前,其母姚氏为勉励儿子,用针刺“精忠报国”四字于其背,这一情节虽正史无载,却通过京剧艺术成为家喻户晓的忠义符号,岳飞“怒发冲冠凭栏处”的唱段,将他对国家的赤胆忠心与岳母的殷切期望融为一体,传递出“忠君报国”的价值观。

《徐策跑城》则展现了老臣徐策对唐朝的忠心,徐策为保薛家忠良之后,冒死跑城向皇帝报信,年迈之体在奔跑中尽显焦急与坚定,其“跑城”的身段与高亢的唱腔,将忠臣的急切与忠诚渲染得淋漓尽致。

以“忠”为核心的剧目可概括为下表:

| 剧目名称 | 主要人物 | 忠的体现 | 经典唱段/桥段 |

|---|---|---|---|

| 《赵氏孤儿》 | 程婴 | 舍子救孤,忍辱负重保忠义血脉 | “搜孤”“救孤” |

| 《岳母刺字》 | 岳飞 | 精忠报国,抗金卫国 | 《满江红》“怒发冲冠凭栏处” |

| 《徐策跑城》 | 徐策 | 冒死跑城,保唐忠良 | “跑城”身段与西皮唱腔 |

以“孝”为核心的京剧剧目

“孝”是京剧伦理戏的另一重要主题,多表现为对父母、长辈的孝顺,以及对家族责任的担当,这类剧目通过塑造孝子贤孙的形象,弘扬“百善孝为先”的传统美德。

《打龙袍》是“孝”剧的经典,取材于“狸猫换太子”的故事:李后(李妃)因遭奸妃陷害,流落民间,被陈州放粮的包拯偶遇,包拯设计让仁宗皇帝在元宵节观灯时,以“打龙袍”隐喻惩罚不孝之罪,最终促成母子相认,李后虽历经磨难,但对儿子的孝道(含冤多年不怨)与仁宗的悔悟(认母赎罪),共同构成了“孝”的主题,剧中“打龙袍”的情节,以诙谐的方式传递了“孝道不可违”的道理。

《三娘教子》聚焦传统家庭中的母教与孝道,王春娥丈夫早逝,抚养幼子薛倚哥,其子因赌气不认母,王春娥以薛门“不孝”为耻,以织布为生感化儿子,最终使其幡然悔悟,王春娥“机房教子”的唱段,将母亲的坚韧与对孝道的坚守展现得催人泪下,成为传统孝道的生动教材。

《四郎探母》则在“孝”与“忠”的冲突中凸显孝道,杨四郎(杨延辉)在辽邦被招为驸马,趁萧太后天门阵之机,冒死潜回宋营探望母亲佘太君,剧中“坐宫”一折,四郎与铁镜公主的对唱,既有对母亲的思念(“老娘亲请上受儿拜”),也有对番邦身份的挣扎,探母”之举超越了民族界限,彰显了血缘至上的孝道精神。

以“孝”为核心的剧目可概括为下表:

| 剧目名称 | 主要人物 | 孝的体现 | 经典唱段/桥段 |

|---|---|---|---|

| 《打龙袍》 | 李后、仁宗 | 含冤多年不怨,仁宗认母赎罪 | “打龙袍”情节与李后哭板 |

| 《三娘教子》 | 王春娥 | 守寡教子,以孝感化不孝子 | “机房教子”二黄慢板 |

| 《四郎探母》 | 杨四郎 | 冒死探母,血浓于水的亲情 | “坐宫”对唱与“见母”哭头 |

忠孝合一的京剧剧目

部分京剧剧目将“忠”与“孝”融为一体,展现个体在家庭伦理与国家大义间的平衡与抉择,使主题更具深度与张力。

《锁麟囊》是“忠孝合一”的典范,富家女薛湘灵出嫁时,因怜贫赠锁麟囊于赵守贞,后薛家败落,赵守贞感念旧恩,反赠银两相助,薛湘灵在困境中不忘母恩(对母亲的孝),坚守“赠囊之诺”(对他人的忠),最终夫妻团聚,剧中“春秋亭外风雨暴”的唱段,将薛湘灵的仁义与孝心融入赠囊之举,传递出“善恶有报、忠孝两全”的价值观。

《伍子胥》则展现了“孝”与“忠”的冲突与统一,伍子胥父兄被楚平王所害,他逃往吴国,借兵复仇,体现了为父兄尽孝的决绝;后辅佐吴王夫差,展现了对吴国的忠诚,剧中“文昭关”一折,伍子胥“一夜白头”的唱段,将复仇的孝心与报国的忠心交织,凸显了忠孝难两全的悲剧性与英雄气概。

忠孝合一的剧目可概括为下表:

| 剧目名称 | 主要人物 | 忠孝体现 | 经典唱段/桥段 |

|---|---|---|---|

| 《锁麟囊》 | 薛湘灵 | 赠囊守诺(忠),不忘母恩(孝) | “春秋亭外风雨暴”二黄导板 |

| 《伍子胥》 | 伍子胥 | 为父兄复仇(孝),辅佐吴国(忠) | “文昭关”二黄慢板“一轮明月” |

京剧中的忠孝戏,通过生动的剧情、鲜明的人物和优美的唱腔,将传统伦理观念具象化,这些剧目不仅是艺术的结晶,更是文化的传承,让忠孝精神在舞台上生生不息,成为连接古今的情感纽带,从程婴的舍生取义到岳飞的精忠报国,从李后的含冤忍孝到薛湘灵的仁义守诺,忠孝戏以艺术的力量,将“忠孝”二字深植于观众心中,跨越时空,历久弥新。

相关问答FAQs

问:京剧中的忠孝戏为何能成为经典,历经百年仍久演不衰?

答:忠孝戏之所以经典,在于其深刻的人性共鸣与普世价值,忠孝是中华民族的核心伦理,京剧通过跌宕的剧情、鲜明的人物(如程婴的牺牲、岳飞的赤诚、王春娥的坚韧)将抽象道德具象化,让观众在艺术欣赏中感受情感冲击,京剧程式化的表演(如唱腔、身段)赋予忠孝精神以仪式感,强化了教化意义,使其超越时代,成为永恒的文化符号。

问:在现代社会,京剧忠孝戏对当代人有哪些启示?

答:当代社会虽与传统社会不同,但忠孝戏中蕴含的家国情怀、责任担当与亲情伦理仍有现实意义。《岳母刺字》中的“精忠报国”可转化为对国家、事业的忠诚;《三娘教子》中的母教启示家庭教育的重要性;《锁麟囊》中的仁义友善则契合社会主义核心价值观中的“和谐”“友善”,这些剧目提醒人们在快节奏生活中不忘根本,在个体与集体、亲情与道义间寻求平衡,传承中华美德。