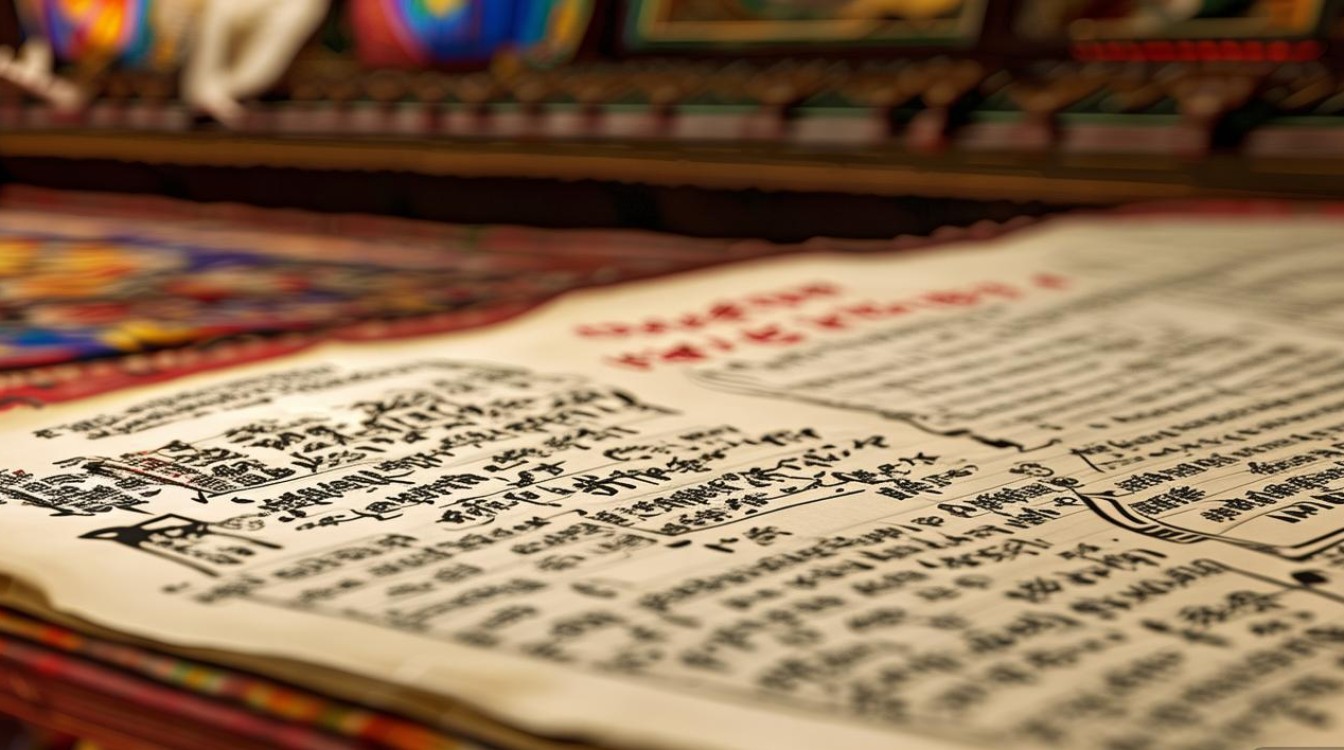

张建国作为当代京剧奚派艺术的杰出代表,其演绎的《说太保》曲谱既传承了奚派“以情带声、声情并茂”的艺术精髓,又融入了对传统剧目的当代理解,成为京剧老生唱腔研究的重要范本,奚派创始人奚啸伯先生以“脑后音”“擲音”见长,唱腔苍劲挺拔、细腻委婉,张建国在继承的基础上,结合自身嗓音条件与舞台实践,对《说太保》的曲谱进行了精雕细琢,使这一传统剧目焕发出新的生命力。

《说太保》是京剧老生行当的经典剧目,讲述太保为国分忧、忠义担当的故事,全剧以唱功为主,通过大段唱腔展现人物的内心世界与情感起伏,张建国演绎的版本在曲谱结构上保留了传统“导板-原板-快板-散板”的经典板式布局,但在唱腔设计、吐字行腔、节奏处理等方面均体现了鲜明的个人风格与奚派特色,其曲谱的核心在于“字正腔圆”与“情真意切”的统一,每个音符、每个气口都服务于人物情感的表达,使听众既能领略京剧唱腔的韵律之美,又能感受到太保忠义精神的感染力。

从曲谱的具体构成来看,《说太保》的唱段以“西皮”声腔为主,辅以“二黄”反调以增强情感张力,张建国在处理“导板”时,常采用散板起腔,声音高亢而不失沉稳,如“听谯楼打初更玉兔东上”一句,“听”字以弱起渐强,配合拖腔的起伏,营造出夜深人静的氛围,为后续的叙事铺垫情绪。“原板”部分则注重叙事的流畅性,唱词密集而节奏平稳,张建国通过巧妙的气口安排与字头、字腹、字尾的精准处理,使唱词清晰可辨,如“太保闻言怒气冲,高叫番邦小蛮童”一段,“冲”“童”等字运用擲音,既表现了太保的愤怒,又保持了奚派唱腔的醇厚韵味。“快板”段落则突出节奏的明快与情绪的激昂,如“保社稷安黎民赤胆忠心”一段,板式紧凑,张建国通过“垛字”与“闪板”的交替运用,使唱腔富有层次感,将太保的忠勇形象推向高潮。

在行腔细节上,张建国对曲谱的处理尤为讲究,在“脑后音”的运用上,他通过共鸣位置的调整,使高音区通透而不刺耳,如“为国家沥肝胆何惧生死”一句,“死”字的拖腔长达十余拍,声音从弱渐强再由强转弱,如同行云流水,既展现了高超的演唱技巧,又传递出太保视死如归的豪情,他对“擲音”的把控也独具匠心,在“叹黎民遭涂炭泪如雨下”等悲情唱段中,擲音的运用恰到好处,既增强了唱腔的感染力,又避免了过度夸张而失之浮夸,体现了“哀而不伤”的审美追求。

张建国对《说太保》曲谱的传承并非简单的复制,而是在尊重传统基础上的创造性转化,传统版本中“散板”段的收腔较为平直,他在演绎时加入了下滑音与颤音,使情感表达更为细腻;在“原板”与“快板”的衔接处,他通过节奏的微调,使板式转换自然流畅,符合现代观众的听觉习惯,这些改编既保留了京剧艺术的本质特征,又使曲谱更具时代气息,为传统剧目的当代传播提供了有益借鉴。

对于京剧爱好者而言,张建国演绎的《说太保》曲谱是学习奚派唱腔的重要教材,其曲谱中标注的气口、强弱记号、装饰音等细节,均体现了艺术家对唱腔的深刻理解。“气口”的安排不仅关系到演唱的呼吸节奏,更影响情感的传递,张建国在“保社稷安黎民”一句中,于“社稷”后安排一个偷气,既保证了长乐句的完整性,又通过短暂的停顿强化了“保社稷”的坚定信念,他对“字正”的强调也值得学习者借鉴,在演唱中,他注重声母的清晰度与韵母的饱满度,如“番邦”的“番”字,声母“f”与韵母“an”的配合恰到好处,使字音既有力度又有韵味。

| 板式类型 | 唱词片段 | 行腔与张建国处理特点 |

|---|---|---|

| 西皮导板 | 听谯楼打初更玉兔东上 | 散板起腔,“听”字弱起渐强,拖腔起伏如夜风,营造静谧氛围 |

| 西皮原板 | 太保闻言怒气冲,高叫番邦小蛮童 | “冲”“童”字运用擲音,节奏平稳,气口密集,突出叙事性 |

| 西皮快板 | 保社稷安黎民赤胆忠心 | 垛字与闪板交替,“心”字拖腔高亢,板式紧凑,情绪激昂 |

| 西皮散板 | 叹黎民遭涂炭泪如雨下 | 下滑音与颤音结合,“下”字收腔轻柔,悲情而不失刚毅 |

张建国对《说太保》曲谱的演绎,不仅是个人艺术成就的体现,更是京剧艺术薪火相传的生动写照,通过将奚派的艺术精髓与当代审美相结合,他使这一传统剧目在新时代焕发出新的光彩,为京剧艺术的传承与发展注入了活力,对于后学者而言,深入研习其曲谱,不仅能掌握演唱技巧,更能领悟到京剧艺术“情通古人、意贯今人”的深层内涵。

相关问答FAQs

Q1:张建国演绎的《说太保》曲谱与其他流派(如马派、谭派)的《说太保》有何不同?

A1:张建国版的《说太保》以奚派为根基,唱腔突出“脑后音”与“擲音”,风格苍劲细腻,情感表达内敛而深沉;马派版本则更注重“俏巧”与“流畅”,唱腔轻快活泼,强调表演的生动性;谭派版本则以“刚劲”著称,唱腔高亢激越,节奏更为明快,三者在曲谱结构上大体一致,但在行腔细节、情感侧重及表演风格上各有特色,体现了京剧流派艺术的多样性。

Q2:学习张建国版《说太保》曲谱时,初学者需要注意哪些技巧?

A2:初学者需重点关注三点:一是“气口”的把控,需根据唱词结构与情感需求合理安排呼吸,确保长乐句的连贯性;二是“脑后音”的练习,可通过共鸣位置的调整(如抬软腭、打开后咽壁)使高音区通透饱满;三是“擲音”的运用,需避免刻意夸张,做到“音随情转”,在悲愤或激昂的唱段中自然融入,增强唱腔的感染力,还需注重“字正”,确保每个字的声母、韵母清晰可辨,为行腔打下坚实基础。