戏曲剧名是中国传统文化的重要载体,凝聚着历代艺人的智慧与观众的情感共鸣,从历史演义到民间传说,从爱情悲欢到神话奇幻,戏曲剧名犹如一面面镜子,映照出不同时代的社会风貌与人文精神,这些剧名或直白叙事,或含蓄凝练,或借景抒情,既有对经典文学的改编,也有对生活的艺术提炼,共同构成了戏曲艺术的璀璨星河。

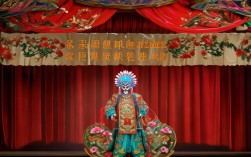

中国戏曲剧种繁多,各具特色,其剧目名称也呈现出地域与剧种的独特韵味,以京剧为例,作为国粹,京剧剧目既有《贵妃醉酒》这样展现宫廷生活的精致之作,也有《霸王别姬》这样诠释英雄末路的悲情经典;《定军山》以高亢的唱腔演绎黄忠老当益壮的豪情,《锁麟囊》则通过薛湘灵的遭遇传递“贫富不移”的处世哲学,昆曲作为“百戏之祖”,其剧目名多诗意盎然,《牡丹亭》的“情不知所起,一往而深”成为千古绝唱,《长生殿》以“爱”与“权”的交织再现唐玄宗与杨贵妃的爱情悲剧,《桃花扇》则借离合之情写兴亡之感,剧名中的“扇”成为命运与时代的象征,地方戏曲的剧名更贴近民间生活,如越剧《梁山伯与祝英台》以“化蝶”的浪漫结局反抗封建礼教,黄梅戏《天仙配》中“夫妻双双把家还”的唱词传唱大江南北,豫剧《花木兰》则以“谁说女子不如男”的豪迈展现巾帼英雄气概,川剧《白蛇传·情变》通过“变脸”技法强化戏剧冲突,秦腔《三滴血》以“认亲”故事讽刺官僚迂腐,粤剧《帝女花·香夭》用“牡丹亭畔吊斜晖”的悲情唱段打动无数观众,评剧《刘巧儿》以“自由恋爱”的主题呼应时代变革,晋剧《打金枝》则通过“君臣夫妻”的矛盾展现宫廷伦理。

从题材分类来看,戏曲剧名可分为历史演义、民间传说、爱情故事、神话奇幻、公案戏等几大类型,历史演义类剧目多以重大历史事件或人物为蓝本,如《赵氏孤儿》聚焦忠义复仇,《杨家将》系列歌颂杨家将的保国忠勇,《穆桂英挂帅》以“挂帅”情节凸显巾帼担当;民间传说类剧目取材于民间故事,如《牛郎织女》以“鹊桥相会”寄托对爱情的向往,《梁山伯与祝英台》以“化蝶”象征爱情的永恒,《白蛇传》以“水漫金山”展现人妖恋情的波折;爱情故事类剧目多聚焦男女主角的情感纠葛,如《西厢记》以“月下联诗”描绘崔莺莺与张生的爱情,《红楼梦》以“黛玉葬花”的凄美再现宝黛爱情悲剧,《牡丹亭》以“游园惊梦”表达对自由爱情的追求;神话奇幻类剧目充满想象力,如《嫦娥奔月》演绎仙凡之恋,《大闹天宫》塑造孙悟空的反叛精神,《宝莲灯》以“沉香救母”传递孝道精神;公案戏类剧目则以断案为核心,如《十五贯》通过“鼠窃狗偷”的案件讽刺官场腐败,《窦娥冤》以“六月飞雪”的奇冤揭露社会黑暗,《铡美案》以“包公铡陈世美”彰显正义。

戏曲剧名的命名往往蕴含着深厚的文化内涵与艺术匠心,有的剧名直接点明核心事件,如《三打白骨精》《武松打虎》,简洁有力,让观众一目了然;有的剧名以人物命名,如《穆桂英》《杨宗保》,突出主角形象,增强人物辨识度;有的剧名借意象抒情,如《桃花扇》《牡丹亭》,用“扇”“亭”等物象串联情感,赋予剧目诗意美感;有的剧名化用诗词典故,如《长生殿》取自白居易《长恨歌》“七月七日长生殿”,《西厢记》借鉴元稹《莺莺传》的“西厢”场景,既保留文学底蕴,又增添戏剧韵味。

相关问答FAQs

Q1:如何区分不同剧种的剧目名称?

A1:区分不同剧种的剧目可从剧名特征、地域文化、题材偏好三方面入手,京剧剧目名多大气磅礴,如《定军山》《锁麟囊》;昆曲剧目名偏诗意典雅,如《牡丹亭》《长生殿》;地方戏曲剧名则常带方言或地域元素,如豫剧《花木兰》、黄梅戏《天仙配》、川剧《变脸》,部分剧种有代表性题材,如越剧多才子佳人戏(如《梁山伯与祝英台》),评剧多现代题材(如《刘巧儿》),秦腔多历史悲剧(如《火焰驹》),结合这些特点可初步判断剧种归属。

Q2:戏曲剧名中常见的“XX记”“XX传”有何含义?

A2:“XX记”“XX传”是戏曲剧名中常见的命名格式,多源于历史演义或文学作品。“记”侧重于事件记录或个人经历,如《西厢记》记录崔莺莺与张生的爱情故事,《牡丹亭》记叙杜丽娘的“情死”与“还魂”;“传”则侧重人物生平或事迹的叙述,如《琵琶记》以“琵琶”为线索展现蔡伯喈的家庭悲剧,《赵氏孤儿传》聚焦程婴救孤的忠义之举,这类剧名既保留了原作的核心内容,又通过“记”“传”二字点明叙事性,让观众对剧目主题有初步认知。