在广袤的河南大地上,豫剧的唱腔始终是最亲切的乡音,作为豫剧的重要传承力量,河南豫剧2团近年来积极响应国家文化惠民工程,常年深入乡村、社区开展“送戏下乡”演出,将传统戏曲的魅力送到田间地头,让老百姓在家门口就能感受“中原第一腔”的独特韵味。

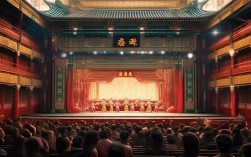

初秋的傍晚,豫北某村的文化广场上,村民们早早搬来小板凳、马扎,连村口的老槐树下都站满了人,临时搭建的舞台虽不华丽,但红色的幕布、明亮的灯光格外醒目,背景板上“河南豫剧2团惠民演出”几个大字在夕阳下熠熠生辉,65岁的王大娘抱着3岁的孙子坐在第一排,手里还攥着昨晚特意缝制的红手帕,她说:“年轻时听《花木兰》听得入了迷,现在带孙子来,让他也感受感受咱河南的戏。” 丰富多样,既有经典传统戏,也有贴近现代生活的剧目,以下是部分演出剧目及特色:

| 剧目名称 | 经典选段 | 主演 | 表演亮点 |

|---|---|---|---|

| 《花木兰》 | “谁说女子不如男” | 李梅(国家一级演员) | 唱腔高亢激昂,身段英气飒爽,展现花木兰的巾帼豪情 |

| 《穆桂英挂帅》 | “辕门外三声炮如同雷震” | 张强(文武老生) | 铿锵的念白与利落的武打动作,穆桂英挂帅的威武气势 |

| 《朝阳沟》 | “祖国的大地任意走” | 小敏(青年演员) | 生活化的表演与接地气的唱词,引发年轻人共鸣 |

| 《七品芝麻官》 | “当官不为民做主” | 陈巧巧(花旦) | 幽默诙谐的台词与灵动的身段,台下笑声掌声不断 |

演出开始后,悠扬的板胡声响起,村民们立刻安静下来,跟着演员的唱腔轻声哼唱,当《花木兰》的“谁说女子不如男”唱响时,台下不少老人跟着拍手叫好;武戏《穆桂英挂帅》中,穆桂英翻飞的身影引得孩子们阵阵惊呼;现代戏《朝阳沟》选段则让年轻观众想起父辈的青春岁月,掌声格外热烈,演出间隙,演员们走下舞台与村民互动,教孩子们简单的兰花指动作,老人们拉着演员的手说:“你们来一趟不容易,下次再来啊!”

为了让下乡演出更接地气,剧团的演员们常常提前一周调研,根据不同乡镇的观众特点调整剧目。“农村条件有限,我们自带发电机、音响设备,化妆间就在活动板车里。”团长李建国介绍,演员们凌晨5点起床化妆,赶路两三个小时,中午简单吃口盒饭就接着排练,晚上演出结束后还要收拾设备,常常忙到深夜,尽管辛苦,但看到村民们开心的笑容,大家都觉得值得。

送戏下乡不仅是演出的传递,更是文化的扎根,河南豫剧2团通过多年的坚持,不仅让豫剧在乡村焕发新生,还收集了大量民间戏曲素材,创作出更多贴近生活的剧目,村民们说:“以前觉得老戏是‘老古董’,现在听了才明白,这里面有咱河南人的精气神!”

相关问答FAQs

-

河南豫剧2团下乡演出的频率和覆盖范围是怎样的?

答:剧团每月开展2-3次下乡演出,覆盖全省18个地市的乡镇、行政村,重点聚焦偏远山区和革命老区,年均演出超150场,惠及群众超20万人次。

-

下乡演出时如何选择剧目?

答:剧目选择会结合当地文化特色、观众年龄结构和反馈调研,传统戏(如《花木兰》《穆桂英挂帅》)与现代戏(如《朝阳沟》《村官李天成》)搭配,兼顾老中青三代观众需求,同时加入互动环节,增强参与感。