豫剧《陈三两爬堂》作为传统经典剧目,以其跌宕的剧情、鲜明的人物塑造和深刻的人文内涵,成为豫剧陈派艺术的代表作,剧中“陈三两怕烫”的情节虽非主线核心,却如一缕细线,串联起人物性格的脉络与命运的伏笔,成为理解陈三两这一形象的重要切入点。

“怕烫”的情节在剧中集中体现在陈三两卖身葬弟后的妓院生活阶段,陈三两原是官宦之女,家道中落后为葬幼弟、供义弟陈奎读书,毅然卖身于妓院,约定三年赎身,鸨母为逼她接客,常以“烫”为威慑:或是将刚出锅的茶水泼在桌上,逼她跪在烫痕旁认错;或是用烧红的烙铁靠近她的手臂,威胁“再不从良,这烙铁就烫在你脸上”,面对这些酷刑,陈三两虽“怕烫”——会因高温灼烫而缩手、流泪,却始终不肯低头接客,宁可烫伤皮肉,也不失节操,这种“怕”与“不怕”的矛盾,恰恰勾勒出她刚烈外表下的凡人脆弱:她不是不知痛、不怕死的圣人,而是在绝境中依然选择坚守底线、以柔克刚的普通人。

“怕烫”的意象在剧中具有双重象征意义,其一,封建压迫的具象化,鸨母手中的“烫”,是妓院对女性尊严的摧残,是底层女性在生存与节义间的残酷抉择,陈三两的“怕烫”,是对这种压迫的本能恐惧,而她最终“不怕烫”,则是对压迫的反抗——她用身体的伤痛,换取精神的洁净,其二,人性光辉的试金石,当鸨母以“烫”相逼时,同院的妓女们多选择顺从,唯有陈三两宁烫不屈,这种“怕却敢为”的特质,让她区别于其他角色,成为“义”与“节”的化身,正如她在唱词中所言:“烫伤皮肉莫烫心,清白二字重千金”,“烫”的威胁反而让她的清白之心愈发坚定。

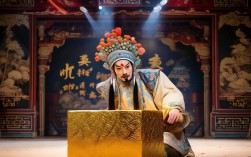

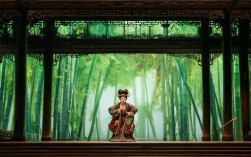

从艺术表现看,“怕烫”情节为演员提供了丰富的表演空间,在经典演绎中,陈三两面对烫烙铁时的反应,并非简单的退缩,而是“先缩后挺”:身体因疼痛本能后仰,眼神却因倔强而上扬,嘴角紧抿却不肯求饶,这种细节处理,通过“形”的脆弱与“神”的坚韧对比,让观众直观感受到人物内心的张力,豫剧陈派创始人陈素真先生在演绎此角时,更以“颤而不乱”的肢体语言,将“怕烫”时的颤抖转化为“不屈”的韵律,让“烫”的威胁成为人物高洁品格的注脚。

“怕烫”的情节也暗合了全剧的核心矛盾——个体命运与封建伦理的对抗,陈三两的“怕”,是对封建社会“吃人”规则的本能恐惧;她的“不怕”,则是对“仁义礼智信”的坚守,当她被陷害至公堂,凭借才情与义弟陈奎相认时,手背因“烫”留下的伤疤,成为她苦难经历的见证,也成为正义战胜邪恶的象征,这伤疤不是耻辱,而是她在黑暗中守护光明的勋章。

剧情关键节点与“怕烫”的关联

| 剧情阶段 | “怕烫”相关情节 | 人物心理与象征意义 |

|---|---|---|

| 卖身入妓院 | 鸨母用烫茶水逼她跪认错,烫伤膝盖 | 初入绝境的恐惧,对尊严的初步坚守 |

| 拒接客受罚 | 鸨母用烙铁威胁,她手背烫伤仍不从 | 节义高于生命的抉择,“烫”成为压迫的象征 |

| 公堂诉冤 | 展示手背烫疤,诉说卖身缘由 | 伤痕成为苦难证据,推动真相揭露 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《陈三两》中“怕烫”的情节是否为后人改编?为何这一细节能深入人心?

A1:“怕烫”情节并非后人改编,而是传统剧本中塑造陈三两性格的重要组成部分,其深入人心,源于细节的真实性与象征性:“烫”是底层生活中常见的暴力手段,极具现实感,让观众直观感受到陈三两的生存困境;“怕烫却不怕死”的矛盾,打破了“高大全”的英雄叙事,让人物更具血肉——她不是天生的圣人,而是在恐惧中依然选择坚守的凡人,这种“人性的光辉”恰恰最能引发共鸣。

Q2:陈三两的“怕烫”与其他豫剧女性角色的“受苦”情节有何不同?

A2:与其他豫剧女性角色(如秦香莲、窦娥)的“受苦”相比,陈三两的“怕烫”更强调“主动选择”,秦香莲的苦是被动承受丈夫抛弃的绝望,窦娥的苦是被冤枉后的悲愤,而陈三两的“怕烫”是在“受苦”与“妥协”间的主动抉择——她可以选择“怕烫”而顺从鸨母,换取一时的安宁,却选择了“不怕烫”而坚守节义,这种“以痛明志”的特质,让她成为豫剧女性形象中“刚烈”与“清醒”的代表,其“怕”与“不怕”的辩证,也让人物更具层次感。