京剧《竹林计》作为传统骨子老戏,以明代“靖难之役”为历史背景,通过忠奸斗争与家庭伦理的交织,塑造了潘月娇这一集温婉、坚韧与智勇于一身的经典女性形象,该剧自清代同光年间成型以来,历经数代京剧名角的打磨,成为展现青衣、老旦表演艺术的重要载体,而潘月娇的人物塑造,更是凝聚了传统戏曲对“贤妻良母”与“巾帼英雄”双重特质的审美表达。

乱世中的忠烈家风

《竹林计》的故事围绕忠臣杨继业后裔杨继明遭奸臣陷害展开:杨继明任监察御史,因弹劾奸相沈谦被诬通敌,满门抄斩,其妻潘月娇在仆杨安救护下逃亡,途中与失散的幼子杨玉郎相遇,时值沈谦派人追杀,潘月娇为保骨血,忍痛将幼子托付于竹林中的隐士,自己则假意投沈谦以图日后翻案,后杨玉郎被义士收养,习文练武,最终高中状元,在潘月娇的暗中协助下,为父昭雪,惩治奸佞,全家团圆。

全剧以“计”为眼,既有“竹林托子”的忍痛割爱,也有“假意投敌”的以退为进,更在“公堂相认”的情感爆发中达到高潮,而潘月娇始终是串联剧情的核心线索:作为妻子,她恪守妇道,对丈夫的忠诚至死不渝;作为母亲,她历经磨难却从未放弃对儿子的守护;作为家族遗孤,她以柔肩扛起了为夫昭雪、延续血脉的重任,这种“忠、孝、节、义”的品格,正是传统戏曲对理想女性形象的集中塑造。

潘月娇的人物形象:从闺阁淑女到乱世英杰

潘月娇的人物弧光完整,其形象演变可分为三个阶段,每个阶段都通过京剧的“唱、念、做、打”艺术得以生动呈现。

第一阶段:闺阁忠妻——温婉中的坚毅

开篇的“惊变”场次中,潘月娇以青衣应工,身着素雅帔裙,唱腔以【西皮原板】与【二黄慢板】为主,表现得知丈夫蒙难时的悲愤与无助,如“听罢言来泪双流”唱段,通过“散板”的跌宕起伏与“哭头”的泣血控诉,将听闻丈夫冤死时的肝肠寸断刻画得淋漓尽致,此时她的念白多为柔弱的“韵白”,配合水袖的“掩面”“拭泪”等动作,尽显传统闺秀的温婉,但即便在悲恸中,她仍不忘叮嘱仆人“速将幼子藏密处”,一句“留得血脉在,他日雪沉冤”,已显露出其内心的坚韧。

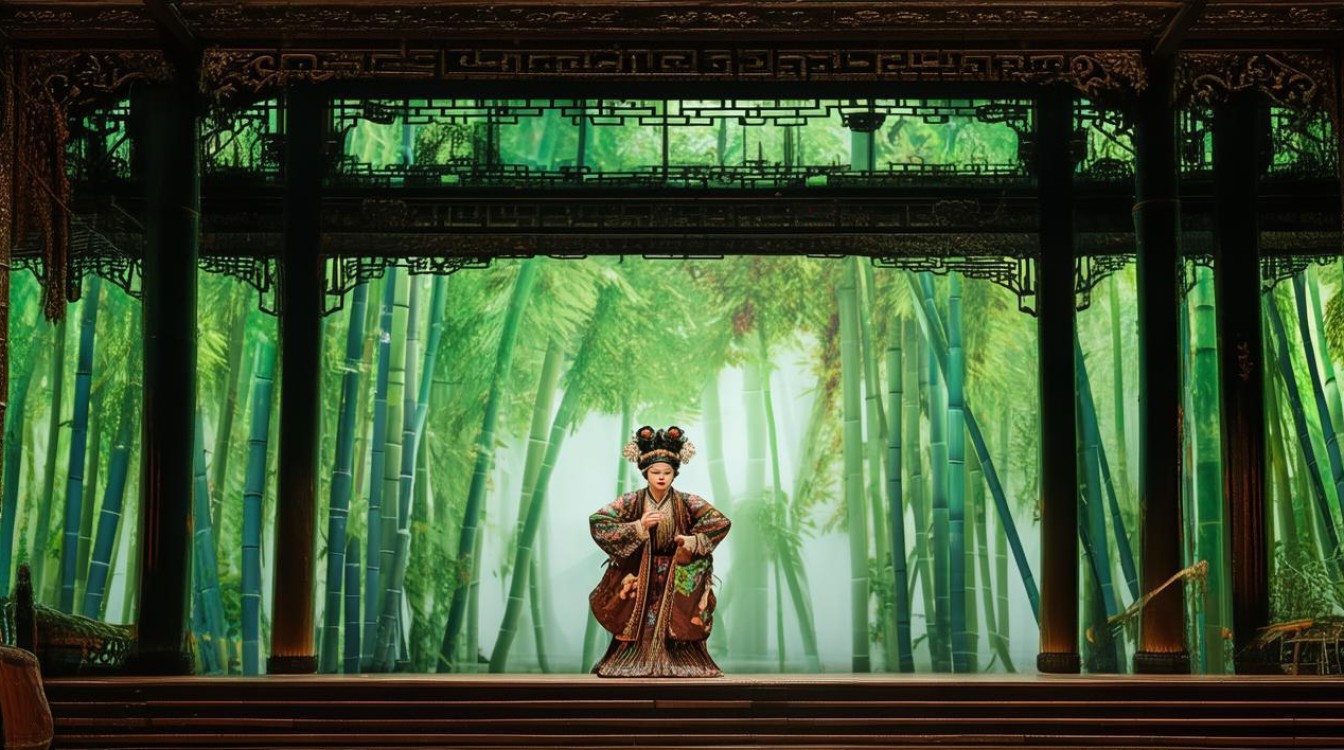

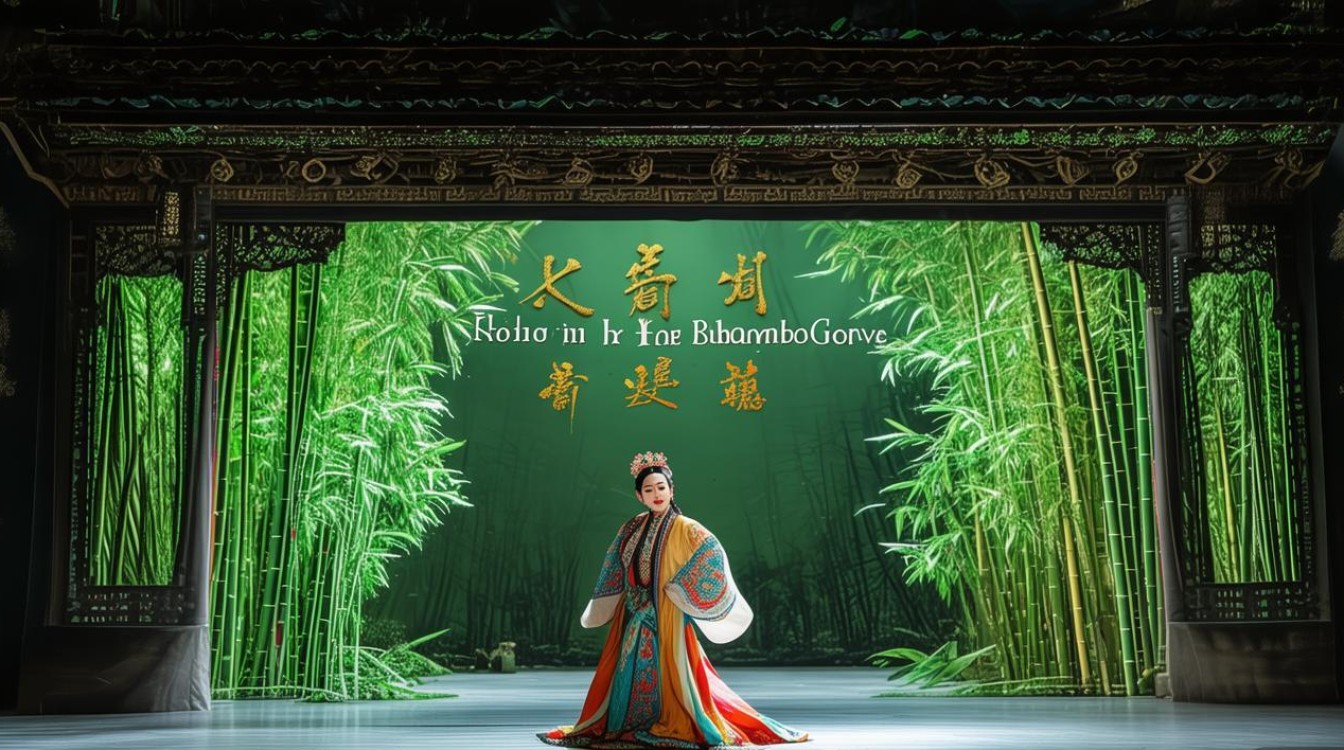

第二阶段:流亡慈母——苦难中的智慧

“逃亡”与“托子”是潘月娇形象的关键转折,此阶段老旦与青衣的表演开始融合,因多年流亡,她身着打衣褶子,面容憔悴,唱腔转为苍劲的【反二黄】,如“竹林荒凉秋风冷”一段,通过低回婉转的旋律与“擞音”的运用,表现风餐露宿的艰辛,面对追兵,她急中生智,将儿子藏于竹林,此时念白转为刚劲的“京白”,配合“跪步”“抢背”等身段,既展现母爱难舍的痛苦,又凸显为保大局的决绝,这一段的“托子”表演,要求演员在极短时间内完成从“悲泣”到“强忍”的情绪转换,是对“做功”的极致考验。

第三阶段:忍辱英杰——隐忍中的胆识

“投敌”与“助子”阶段,潘月娇的形象进一步升华,为接近沈谦搜集证据,她假意顺从,甚至不惜忍受“骂名”,此时表演以“念白”为主,语气中需藏锋芒,表面恭顺,实则暗藏机锋,如面对沈谦的试探,她以“妇道人家,不问世事”为由搪塞,眼神却时而闪过锐利,展现“大智若愚”的城府,最终在公堂相认时,她以老旦应工,唱【二黄导板】“一见娇儿泪难忍”,转【回龙】“十五年血海仇深”,再接【快板】历数沈谦罪状,情绪从压抑到爆发,唱腔高亢激昂,配合“甩发”“亮相”等动作,将一位忍辱负重终见天日的母亲形象刻画得入木三分。

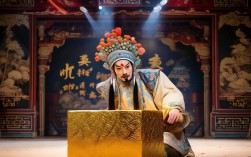

艺术特色:程式化表演中的情感张力

《竹林计》作为传统京剧,其艺术魅力高度依赖于程式化表演与人物情感的深度融合,而潘月娇的塑造正是这一特点的集中体现。

唱腔:流派融合的抒情载体

潘月娇的唱腔融合了梅派的婉转、程派的幽咽与荀派的灵动,如“听罢言来泪双流”一段,借鉴梅派“甜润中见深情”的特点,通过“气口”的细腻处理,表现悲而不伤的克制;而“竹林荒凉秋风冷”则吸收程派“脑后音”与“鬼音”技巧,用苍凉嗓音渲染苦难;公堂相认时的快板,又融入荀派“脆亮”的念白特点,展现情绪的爆发,这种流派的融合并非简单叠加,而是根据人物情感需求,以“情”驭“声”,使唱腔成为人物内心世界的直接外化。

身段:无声的情感语言

潘月娇的身段设计严格遵循“四功五法”规范,如“托子”时的“跪步”,要求演员双膝交替前行,上身保持挺直,同时双手作“抱子”状,既表现路途艰难,又凸显母爱的庄重;“投敌”时的“水袖功”,通过“甩袖”“抛袖”“翻袖”等动作,将内心的屈辱与隐忍外化为可视的肢体语言;公堂上的“亮相”,则强调“稳、准、狠”,眼神与身姿的配合,传递出正义凛然的气场,这些程式化的动作,在演员的精准演绎下,成为超越语言的“情感密码”。

行当转换:人物成长的直观呈现

潘月娇的行当从青衣到老旦的转换,是其年龄与阅历变化的直观体现,青年时期以青衣为主,突出“唱、念”的婉约;中年流亡时青衣、老旦结合,兼顾“做”的艰辛;晚年则以老旦应工,强调“表、演”的沉稳,这种行当的动态调整,不仅符合人物生理年龄的变化,更暗示了其从“闺阁女性”到“家族脊梁”的精神蜕变,体现了京剧“以形写神”的美学追求。

潘月娇的文化意蕴:传统伦理的现代回响

潘月娇的形象超越了具体的历史背景,成为传统伦理观念的艺术载体,她的“忠”是对丈夫的忠诚,更是对家国正义的坚守;“孝”是对儿子的守护,延续了家族血脉;“节”是在乱世中对自身品格的捍卫;“义”则是对忠良遗孤的庇护,这种“忠孝节义”的品格,虽带有封建伦理的色彩,但其“坚韧不拔”“大义灭亲”的精神内核,至今仍能引发观众的共鸣。

在当代京剧舞台上,《竹林计》虽非频繁上演的剧目,但潘月娇的人物塑造仍为演员提供了宝贵的创作范本,通过对其“情”与“境”的把握,演员得以在传统程式中注入现代审美,让这一百年经典焕发新的生命力。

潘月娇人物小档案

| 项目 | |

|---|---|

| 姓名 | 潘月娇 |

| 行当 | 青衣(青年)→ 老旦(中年/晚年),青衣老旦结合 |

| 身份 | 明代监察御史杨继明之妻,忠臣遗孀 |

| 核心特质 | 忠贞(对丈夫)、坚韧(对磨难)、智慧(对敌人)、慈爱(对儿子) |

| 代表唱段 | 《听罢言来泪双流》(【西皮原板】)、《竹林荒凉秋风冷》(【反二黄】)、《一见娇儿泪难忍》(【二黄导板】) |

| 经典身段 | “跪步托子”、“水袖投敌”、“公堂亮相” |

| 情感基调 | 从悲恸隐忍到决绝爆发,展现“柔中带刚”的女性力量 |

相关问答FAQs

Q1:潘月娇的“托子”情节为何能成为经典表演片段?

A1:“托子”情节是潘月娇人物塑造的关键转折点,其经典性体现在三方面:一是情感张力极强,演员需在短时间内完成“母爱难舍”与“大义灭亲”的心理冲突,通过“哭头”“跪步”等动作,将撕心裂肺的痛苦转化为具象化的舞台表演;二是程式化表演的集大成,融合了青衣的“水袖功”、老旦的“步法”与武生的“身段”,要求演员具备扎实的基本功;三是主题升华的象征意义,“竹林托子”不仅是保住血脉的具体行动,更象征着忠良之火在乱世中的延续,为后续“子报父仇”的剧情埋下伏笔,因此成为历代演员争相演绎的“名段”。

Q2:《竹林计》中潘月娇的形象与京剧其他经典女性角色(如王宝钏、赵艳容)有何异同?

A2:相同点在于,潘月娇与王宝钏(《武家坡》)、赵艳容(《宇宙锋》)同属传统京剧中的“苦难女性”形象,均以“忠贞”“坚韧”为核心品格,通过“唱、念、做、打”的精湛演绎展现女性在封建社会中的困境与抗争,不同点则体现在:王宝钏的“苦”更多是贫寒中的坚守(寒窑十八年),其性格更偏向“刚烈”;赵艳容的“智”体现在装疯卖傻的反抗,性格中带有“机敏”;而潘月娇的“难”则叠加了“夫死、子散、忍辱”多重苦难,性格更为复杂,既有闺秀的温婉,又有母亲的坚韧,更有谋士的隐忍,是“忠孝节义”集大成者,因此在人物层次上更具多面性。