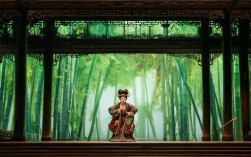

京剧作为中国国粹,承载着深厚的历史文化底蕴,姚期》与《打金砖》是取材于东汉初年的经典剧目,虽同属“列国戏”范畴,却以不同视角展现了君臣、忠奸之间的复杂纠葛,成为老生行当的代表性作品,至今仍在舞台上焕发生机。

《姚期》以东汉名将姚期(字次况)为核心,聚焦其“忠勇遭忌”的悲剧,剧情始于光武帝刘秀平定天下后,封姚期为“专城”,其子姚刚在太庙行打擂时,失手打死国舅郭荣,郭妃为报弟仇,与奸臣郭嘉合谋,诬陷姚期谋反,刘秀偏听偏信,下旨将姚期问斩,姚期临刑前,其子姚刚搬兵回朝,最终揭露奸臣阴谋,为父报仇,剧中,姚期以红脸扮相亮相,象征其忠勇刚直,唱腔苍劲有力,如“皇恩浩调老臣龙庭独往”一段,既展现其对君王的忠诚,又暗含对奸佞的愤懑,表演上讲究“唱念做打”的融合,尤其“绑子上场”“法场”等场次,通过身段的稳健与表情的凝重,将老将的悲壮刻画得淋漓尽致。

相较之下,《打金砖》的视角更为宏大,以光武帝刘秀为主线,描绘其“错杀功臣、悔恨疯癫”的帝王心路,刘秀称帝后,功臣姚期、邓禹、铫期等居功自傲,引起郭嘉嫉妒,郭嘉设计陷害,伪造证据,刘秀在郭妃的怂恿下,误将众功臣斩首,事后真相大白,刘秀追悔莫及,在太庙哭祭亡灵时,因过度悲痛而疯癫,最终以“打金砖”(摔碎象征皇权的金砖)的仪式表达对错杀功臣的痛悔,剧中刘秀的角色转变极具层次:从开明君主到昏聩帝王,再到悔恨疯癫,唱腔从高亢激昂到悲怆凄厉,尤其在“太庙哭灵”一折,通过大段反二黄唱腔,将帝王的悔恨与绝望推向高潮,成为京剧“文戏武唱”的典范。

两剧虽同取材东汉历史,却因叙事角度不同而各具特色。《姚期》以个体命运为核心,突出“忠奸对立”的伦理冲突;《打金砖》则以帝王视角展开,探讨“权力与人性”的深刻命题,在艺术表现上,二者均以老生行当为根基,但《姚期》更侧重“唱念”的沉稳厚重,《打金砖》则强调“做打”的跌宕起伏,尤其是“摔僵尸”等高难度技巧的运用,极具视觉冲击力。

| 对比维度 | 《姚期》 | 《打金砖》 |

|---|---|---|

| 核心冲突 | 忠良与奸臣的直接斗争 | 帝王权力与功臣命运的矛盾 |

| 主要人物 | 姚期(主角)、郭妃、郭嘉 | 刘秀(主角)、姚期、邓禹等功臣 |

| 结局 | 姚刚报仇,奸臣伏法 | 刘秀疯癫,功臣冤死 |

| 主题思想 | 赞颂忠良,批判奸佞 | 反思皇权,警示君王 |

从历史意义来看,两剧通过艺术化的历史叙事,传递了“忠义”“悔过”等传统价值观,同时也折射出封建王朝“鸟尽弓藏”的残酷现实,在传承发展中,裘盛戎、李和曾、于魁智等名家均曾演绎这两个剧目,他们通过不同的艺术处理,使人物形象更加丰满,也为京剧老生表演艺术的创新积累了宝贵经验。

FAQs

问题1:《打金砖》中“打金砖”的情节有何象征意义?

解答:“打金砖”是《打金砖》的高潮仪式,金砖象征皇权与荣耀,刘秀摔碎金砖,既表达对错杀功臣的彻底忏悔,也暗示其统治根基的动摇;“碎金”的动作具有“破而后立”的隐喻,暗示帝王在权力迷失后的觉醒与精神崩溃,是角色内心冲突的外化呈现。

问题2:为什么《姚期》和《打金砖》都选择东汉初年作为背景?

解答:东汉初年“光武中兴”时期,刘秀手下“云台二十八将”等功臣群体庞大,君臣关系既相互依存又暗藏猜忌,这种复杂的政治生态为戏剧创作提供了丰富素材。“忠君”与“功高震主”的矛盾是传统戏剧的核心主题,东汉初年的历史背景既能展现君臣相得的佳话,也能呈现功臣被陷害的悲剧,使两剧更具历史厚重感和现实警示意义。