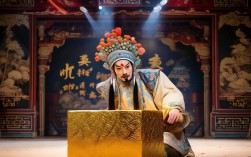

在传统戏曲的璀璨星河中,以清官为主角的公案戏始终占据着重要地位,而“王延龄碰殿”作为其中的经典桥段,不仅以激烈的戏剧冲突吸引观众,更以刚正不阿的忠臣形象传递着“正义必胜”的价值追求,王延龄作为戏曲中虚构与历史交织的典型人物,其“碰殿”情节集中展现了古代士大夫“文死谏,武死战”的精神风骨,成为戏曲舞台上经久不衰的传奇。

王延龄与“碰殿”情节的背景溯源

王延龄在传统戏曲中多为北宋重臣的形象,历史上确有其人,据《宋史》记载,王延龄曾官至枢密副使,以“方正敢言”著称,但戏曲中的王延龄经过艺术加工,被塑造成与包拯并肩的“文臣清官”,性格刚直、足智多谋,常在朝堂之上与奸臣(如庞太师、郭槐等)周旋,为忠臣义士伸冤。“碰殿”情节通常发生在重大冤案无法通过常规途径解决时,王延龄以极端方式向皇帝进谏,既是无奈之举,也是对皇权的终极试探。

这一情节的核心冲突往往围绕“忠与奸”“正与邪”的对抗展开,例如在传统京剧《打龙袍》或豫剧《狸猫换太子》中,王延龄因皇帝昏聩、奸臣当道,导致忠臣(如陈林)蒙冤、太子身世成谜,多次上奏无果后,最终选择在金殿之上“碰殿”——以头撞殿柱、血溅金阶,以生命为代价唤醒皇帝的良知,推动案情真相大白。

“碰殿”情节的戏剧冲突与艺术表现

“碰殿”作为戏曲的高潮段落,其戏剧张力通过多重冲突叠加得以凸显,首先是人物冲突:王延龄的“刚正”与奸臣的“奸诈”、皇帝的“昏庸”形成鲜明对比,例如在殿上,奸臣可能诬陷忠臣,皇帝偏听偏信,王延龄据理力争却遭斥责,碰殿”的举动将矛盾推向顶点,迫使各方势力直面真相,其次是情感冲突:王延龄作为朝廷重臣,深知“碰殿”可能招致杀身之祸,但为保社稷、救无辜,仍选择以死明志,这种“舍生取义”的悲壮情感极易引发观众共鸣。

在艺术表现上,“碰殿”情节融合了戏曲的唱、念、做、打,极具观赏性。唱腔上,王延龄的唱段往往激越悲愤,如西皮导板、流水板的交替运用,既表现其内心的愤怒与不甘,又凸显决绝之情;念白中,他会以铿锵有力的“京白”或韵白,痛陈奸臣罪行、揭露冤案真相,字字泣血;身段上,演员通过“甩袖”“顿足”“跪爬”等动作,配合“碰殿”时的“抢背”“僵尸”等技巧,将人物从据理力争到血溅金阶的过程演绎得淋漓尽致,例如在京剧表演中,演员会以“硬僵尸”倒地,模拟撞击柱子的瞬间,配合“嚯”的一声脆响,再以“红彩”(象征鲜血)渲染悲壮氛围,极具视觉冲击力。

不同剧种中的“碰殿”演绎与文化内涵

“王延龄碰殿”作为经典桥段,在不同地方剧种中各有特色,但核心精神一脉相承,以下是部分剧种的演绎对比:

| 剧种 | 核心冲突 | 王延龄形象特点 | 表演特色 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 庞太师陷害忠臣,皇帝包庇奸佞 | 老成持重、智勇双全 | 唱腔苍劲有力,身段稳健,以“大段唱腔”说理,以“硬僵尸”显悲壮 |

| 豫剧 | 郭槐勾结妃子,狸猫换太子案悬而未决 | 慷慨激昂、接地气 | 念白口语化,表演更具乡土气息,“碰殿”前加入“甩髯”“瞪眼”等细节,强化情绪 |

| 川剧 | 奸臣买通证人,皇帝欲杀证人灭口 | 机敏善变、市井智慧 | 融入“变脸”元素,王延龄在碰殿前“变脸”示警,暗示“真相即将大白”,更具戏剧性 |

从文化内涵看,“碰殿”情节不仅是戏剧冲突的需要,更折射出传统社会的“清官情结”与“忠君思想”,在封建皇权至上的背景下,王延龄的“碰殿”本质上是对“皇权正义”的呼唤——他并非挑战皇权,而是希望皇帝回归“明君”本色,通过“清官”实现“青天”,这种“以死谏君”的行为,既是对儒家“修身齐家治国平天下”的践行,也反映了民间对“正义必由清官实现”的朴素期待。

相关问答FAQs

Q1:王延龄在历史上是否真的“碰殿”?

A:历史上的王延龄以方正敢言著称,但并无“碰殿”的记载,这一情节是戏曲艺术虚构的产物,属于“典型人物典型化”的创作手法,戏曲为了塑造王延龄“刚正不阿”的形象,将历史上敢于直谏的士大夫精神浓缩为“碰殿”这一极具戏剧张力的行为,使其成为清官精神的象征。

Q2:“碰殿”情节在戏曲中有什么现实意义?

A:“碰殿”情节虽然发生在古代,但其传递的“为正义挺身而出”“不畏强权”的精神具有现实意义,在戏曲中,王延龄以生命为代价换取真相,这种“舍生取义”的勇气激励着观众坚守良知、反抗不公,它也提醒人们,正义的实现往往需要付出代价,但唯有坚持,才能打破黑暗、迎来光明。