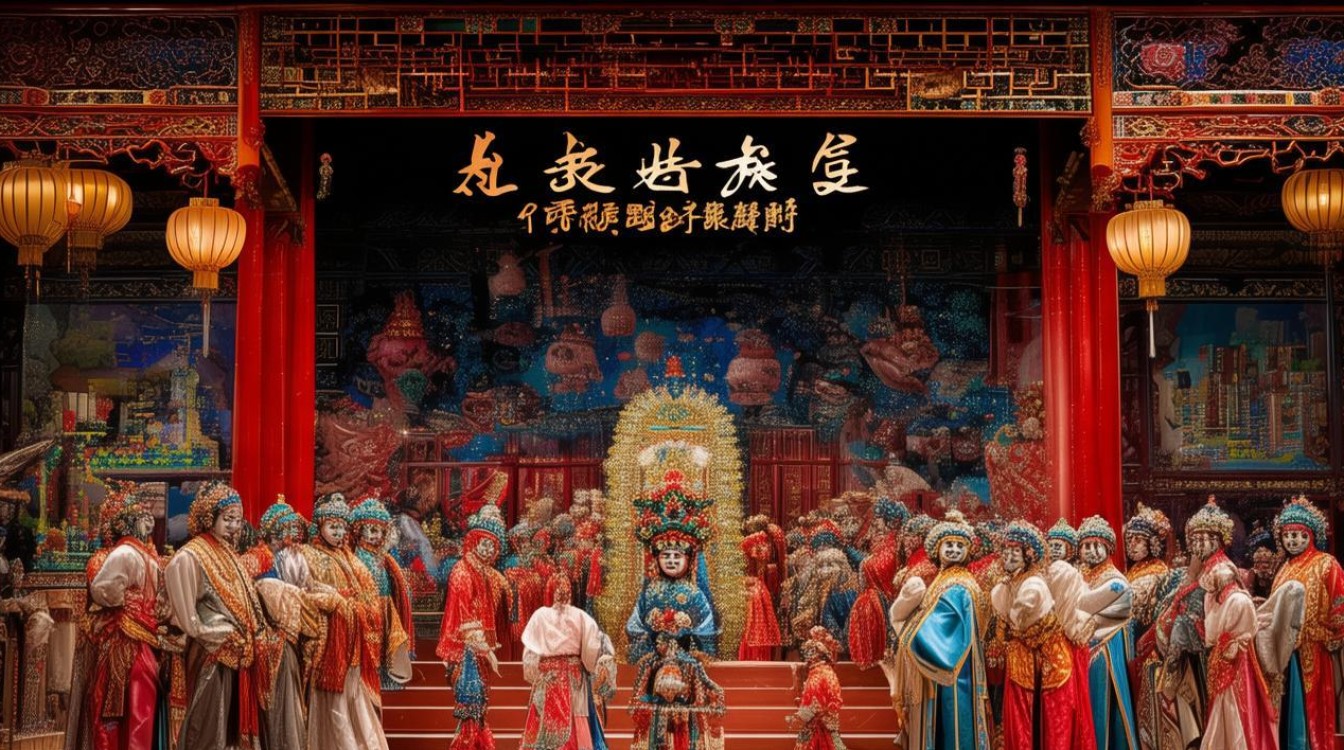

京剧《陈三两爬堂》是传统戏曲中的经典剧目,以明代社会为背景,通过陈三两的遭遇,深刻揭露了封建官场的腐败与世态炎凉,同时塑造了一位坚韧刚烈、才情兼备的女性形象,全剧结构紧凑,冲突激烈,唱念做打兼具,展现了京剧艺术的独特魅力。

剧情脉络

全剧围绕陈三两的悲惨遭遇与反抗展开,主要情节可分为“卖身葬母”“沦落风尘”“公堂受审”“姐弟相认”四个关键阶段,具体脉络如下表所示:

| 场次 | 情节概要 | 核心冲突 |

|---|---|---|

| 第一幕:卖身葬母 | 陈三两(原名素莲)幼年父母双亡,为葬母并寻找失散弟弟,卖身妓院,改名陈三两,以笔墨换取生计。 | 生存与孝道的矛盾,底层女性的无奈选择。 |

| 第二幕:鸨儿逼嫁 | 鸨儿贪图钱财,强逼陈三两嫁与富商张子春为妾,陈三两不从,被张子春诬告“偷盗银两”。 | 压迫与反抗的冲突,善良与邪恶的对立。 |

| 第三幕:公堂受审 | 张子春贿赂知州李凤鸣,李凤鸣不问青红皂白,对陈三两严刑逼供,陈三两当堂写状自辩,其文采惊动巡按。 | 官场腐败与正义的冲突,才情与强权的对抗。 |

| 第四幕:姐弟相认 | 巡按大人竟是陈三两失散多年的弟弟陈奎,陈奎查明真相,惩治张子春与李凤鸣,陈三两与弟弟团聚。 | 亲情背叛与重逢的转折,善恶终有报的结局。 |

人物形象

陈三两是全剧的灵魂人物,其形象立体丰满:她早年虽沦落风尘,却始终保持清白与骨气,以笔墨为生,展现出过人的才情;面对鸨儿的逼迫与知州的酷刑,她不卑不亢,以一篇情真意切的状词揭露黑暗,彰显了底层女性的坚韧与智慧,弟弟陈奎则从最初的忘恩负义(高中后未寻姐姐)到最终的悔悟相认,体现了人性的复杂与亲情的救赎,反派人物张子春的贪婪、李凤鸣的昏聩,则共同构成了封建社会的腐朽图景。

艺术特色

该剧在艺术表现上极具京剧特色:

- 唱腔设计:陈三两的唱段如《三两爬堂》中的“未曾开言珠泪落”,融合了西皮与二黄的旋律,既抒发悲愤之情,又展现其刚烈性格,字正腔圆,感染力极强。

- 念白与做派:公堂审案一场,陈三两的念白犀利如刀,配合甩袖、跪步等身段,将“受刑不认罪”的倔强刻画得淋漓尽致;写状时的挥毫泼墨,则以虚拟动作传递才情,凸显“文能安邦”的气度。

- 情节冲突:从家庭悲剧到官场黑暗,再到亲情反转,剧情跌宕起伏,矛盾层层递进,既符合戏曲“苦情戏”的审美传统,又通过“才女斗贪官”的设定,赋予故事独特的张力。

主题意蕴

《陈三两爬堂》超越了简单的“善恶斗争”,更深层次地揭示了封建社会的制度性腐败:官府与富商勾结,底层百姓有冤难申;陈三两的形象寄托了古人对“才德”的推崇——即便身处泥沼,知识与骨气仍是反抗黑暗的武器,剧中“姐弟相认”的结局,虽带有“清官断案”的理想化色彩,却也传递了“善恶有报”的朴素价值观,引发观众对人性与社会的深刻反思。

相关问答FAQs

Q1:陈三两为何选择卖身葬母而不是其他方式?

A1:在封建社会,女性地位低下,陈三两幼年丧父母,无依无靠,既无经济能力安葬母亲,也难以通过正当途径谋生,卖身妓院虽是无奈之举,但能换取一笔安葬费用,并保留寻找弟弟的希望,这体现了她在绝境中对“孝道”的坚守与对亲情的执着,也是底层女性在压迫下最悲壮的生存选择。

Q2:陈奎的转变在剧中起到了什么作用?

A2:陈奎的转变是剧情的关键转折点,前期他高中后未寻姐姐,暗示了封建科举制度对人性的扭曲(功名利禄淡薄亲情);后期作为巡按查明真相,既是对自身过错的弥补,也象征着“清官”对腐败体制的纠正,这一转变不仅推动了“惩恶扬善”的结局,更深化了“亲情救赎”的主题,让观众看到人性在良知觉醒后的光辉,增强了故事的感染力。