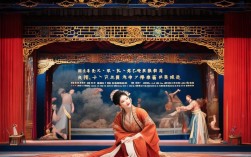

在豫剧的百花园中,以“冤”为题材的剧目不胜枚举,而《千古奇冤》以其跌宕起伏的剧情、鲜明立体的人物和深刻的思想内涵,成为久演不衰的经典之作,该剧以明代中期的社会为背景,通过七品县令李文清遭奸臣诬陷、历经磨难终得昭雪的故事,展现了古代官场的黑暗与腐朽,歌颂了底层百姓对正义的执着追求,也折射出传统文化中对“清官政治”的集体期盼。

剧情:忠良遭陷,血泪洗冤

《千古奇冤》的故事始于一场突如其来的天灾,时值隆冬,江南一带洪涝成灾,颗粒无收,百姓流离失所,新任七品县令李文清满怀报国热忱,携家眷赴任,甫一上任便开仓放粮、安抚灾民,却因不愿与当地豪绅及朝廷派来的钦差张尚书同流合污,埋下祸根,张尚书借赈灾之名中饱私囊,李文清查实证据后,多次上书弹劾,反被张尚书诬陷“贪污赈灾银两、煽动民变”,昏聩的皇帝偏听偏信,下旨将李文清打入死牢,其妻柳氏携幼子逃亡,却被张尚书派兵追杀,幼子失踪,柳氏流落街头。

狱中,李文清受尽酷刑却始终不屈,写血书鸣冤,幸得老狱卒同情,血书辗转送到微服私访的陈钦差手中,陈钦差早对张尚书贪腐之事有所耳闻,见血书后决心彻查,流落民间的柳氏以唱乞为生,沿街诉说丈夫冤情,其悲切唱词感动路人,也引起陈钦差的注意,经过明察暗访,陈钦差找到张尚书贪腐的证据,并找回李文清的幼子,在铁证面前,张尚书伏法,李文清沉冤得雪,官复原职,全家团聚,全剧以“冤”始,以“雪”终,但过程中展现的个体苦难与制度性腐败,却让观众在“大团圆”结局外,更添对历史与人性的深思。

角色分析:善恶交锋,人性百态

《千古奇冤》的成功,离不开对人物形象的精准刻画,主要角色性格鲜明,善恶对比强烈,构成了戏剧冲突的核心。

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段/桥段 | 象征意义 |

|---|---|---|---|---|

| 李文清 | 正生 | 正直刚毅、忧国忧民 | “狱中叹”控诉奸佞,“见血书”明志 | 清官文化的代表,正义的化身 |

| 柳氏 | 旦角 | 坚韧顽强、深明大义 | “街头卖唱”泣诉冤情,“寻子遇钦差”转折 | 底层百姓的苦难与抗争 |

| 张尚书 | 净角 | 奸诈贪婪、阴险毒辣 | “密室定计”构陷忠良,“朝堂狡辩”色厉内荏 | 腐朽官僚势力的缩影 |

| 陈钦差 | 老生 | 睿智沉稳、铁面无私 | “微服私访”查赈灾,“公堂审案”明断是非 | 清醒的改革者,制度的纠错力量 |

李文清作为全剧的灵魂人物,其“忠”与“冤”的交织最具感染力,他既有“为官一任,造福一方”的理想主义,也有“明知山有虎,偏向虎山行”的勇气,却在权力腐败面前显得渺小,狱中受刑时,他唱道:“我本一介清贫官,不贪钱财不惧权,只恨朝中奸佞在,致使百姓受熬煎!”字字泣血,既是对个人遭遇的悲愤,也是对时代的控诉,柳氏的形象则代表了古代女性的坚韧,从大家闺秀到街头乞妇,她的身份转变是底层百姓在乱世中生存状态的缩影,其“卖唱鸣冤”的桥段,以豫剧特有的哭腔与甩发技巧,将悲愤与绝望演绎得淋漓尽致,张尚书作为反派,并非脸谱化的“奸臣”,其奸诈中透着色厉内荏,如在朝堂上被李文清弹劾时,表面强装镇定,实则冷汗涔涔,这种复杂性让角色更具现实感,陈钦差则承担了“拨乱反正”的功能,他的出现不仅推动剧情发展,更暗示了“清官政治”对皇权制度的有限补充,体现了传统文化中对“青天”的期盼。

艺术特色:豫剧韵味,舞台张力

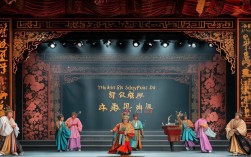

《千古奇冤》在艺术上充分展现了豫剧的独特魅力,唱腔、表演、舞台设计相得益彰,既有传统程式的坚守,又有创新元素的融入。

唱腔上,该剧以豫剧“豫东调”和“豫西调”为基础,根据人物性格和情感需求灵活运用,李文清的唱段多采用“豫东调”,高亢激越,如“公堂上申冤屈声声凄惨”,以大滑音、甩腔表现其悲愤不屈;柳氏的唱段则以“豫西调”为主,低回婉转,如“小女子街头泪涟涟”,用哭腔、颤音展现其哀婉凄切,张尚书的唱腔则融入“铜锤花脸”的粗犷,如“我坐朝堂掌大权”,以炸音、擞音凸显其奸诈跋扈,不同声腔的交织,既丰富了音乐层次,也强化了人物性格差异。

表演上,豫剧特有的“唱、念、做、打”被发挥到极致,李文清“跪搓”表现酷刑后的痛苦,柳氏“水袖翻飞”表现寻子时的慌乱,张尚书“髯口功”表现得意时的狂妄,这些程式化动作既符合戏曲美学,又极具视觉冲击力,尤其在“街头卖唱”一场中,柳氏边唱边做,从“慢板”到“流水板”,情绪层层递进,台下观众无不为之动容,体现了豫剧“以情带声、声情并茂”的表演理念。

舞台设计上,该剧采用传统戏曲的“一桌二椅”写意布景,辅以多媒体投影增强时代感,如灾场景象中,投影展现洪水肆虐、流民遍野的画面,与演员的表演形成虚实结合的效果;公堂审案时,灯光聚焦于李文清与张尚书,背景暗化,突出二人正邪对抗的张力,这种“虚实相生”的舞台处理,既保留了传统戏曲的韵味,又满足了现代观众的审美需求。

文化价值与现代意义

《千古奇冤》不仅是一部优秀的戏曲作品,更是一面映照历史与社会的镜子,它通过“冤案”这一核心事件,揭示了封建制度下“人治”的弊端——权力缺乏制约必然导致腐败,而普通百姓的生存权与正义权,在权力博弈中往往成为牺牲品,剧中李文清的遭遇,折射出古代清官“报国无门”的无奈,也反映了民众对“司法公正”的朴素渴望。

在当代,该剧仍具有深刻的现实意义,它映射的反腐倡廉主题,与当下“全面从严治党”的时代语境高度契合;剧中“清官”形象所代表的正义感与担当精神,激励着今天的党员干部坚守初心、为民服务;而柳氏“不放弃、不妥协”的抗争精神,则启示公众在面对不公时,要勇于发声、善于维权。《千古奇冤》的传承与传播,也推动了豫剧这一国家级非物质文化遗产的创新发展,让传统艺术在现代社会焕发新的生机。

相关问答FAQs

Q1:《千古奇冤》与其他豫剧冤案题材剧目(如《秦香莲》)相比,有何独特之处?

A1:《秦香莲》聚焦家庭伦理与夫妻情义,通过秦香莲的遭遇揭露封建婚姻制度的不公,冲突多集中于家庭内部;而《千古奇冤》则将“冤案”置于更广阔的社会背景下,涉及官场腐败、天灾人祸、皇权昏聩等宏大主题,冲突更偏向社会阶层与权力斗争。《秦香莲》的核心矛盾是“负心汉”,结局以“铡美案”的激烈手段实现正义;而《千古奇冤》的核心矛盾是“制度性腐败”,结局依赖“清官”与“微服钦差”的介入,体现了对“人治”的依赖,对“法治”的呼唤,思想内涵更具批判性。

Q2:现代豫剧演出中,《千古奇冤》在舞台呈现和内容上有哪些创新?

A2:近年来,豫剧《千古奇冤》的演出在保留传统精髓的基础上进行了多方面创新,舞台呈现上,引入LED屏、全息投影等现代技术,动态展现灾场景象、朝堂对峙等场景,增强视觉冲击力;音乐上,在传统豫剧唱腔中融入交响乐元素,如“狱中叹”唱段加入弦乐伴奏,拓宽音乐表现力;内容上,对张尚书等反派角色进行“去脸谱化”处理,增加其内心独白戏,展现其贪腐的心理动机,使人物更立体;叙事节奏上,压缩部分传统程式化场次,加快剧情推进,更符合现代观众的观影习惯,这些创新既保留了豫剧的“根”,又赋予其“魂”,让经典剧目焕发出新的时代活力。