京剧《贺后骂殿》作为传统剧目的经典之作,以其跌宕的剧情、鲜明的人物形象和深刻的历史内涵,历经百年仍传唱不衰,剧中贺后悲愤交加、痛斥新君的情节,不仅展现了封建皇权斗争的残酷,更塑造了一位敢于直面强权、为夫伸冤的刚烈女性形象,而若将“海燕”这一意象融入其中,则更能凸显贺后在政治风暴中的不屈风骨——她如暴风雨中高飞的海燕,以孤勇对抗命运的狂澜,用悲怆的呐喊划破封建皇权的阴霾。

剧情背景与人物冲突:皇权更迭中的悲歌

《贺后骂殿》的故事背景设定在北宋初年,宋太祖赵匡胤驾崩后,其弟赵光义以“烛影斧声”之疑继位,史称宋太宗,太祖长子赵德昭因质问赵光义继位合理性,被赵光义斥责后自刎身亡,太祖皇后贺后(贺国母)得知丈夫与长子接连惨死,悲愤交绝,携次子赵德芳(即后来的八贤王)上金殿,当着文武百官之面痛斥赵光义的篡位行径,要求为夫伸冤、为子讨公道,剧中,贺后从最初的强忍悲恸,到情绪爆发时的声泪俱下,再到最后以死相逼的凛然正气,层层递进地展现了人物内心的刚烈与正义感。

这一冲突的核心,是封建皇权伦理与个人情感、正义的激烈碰撞,赵光义以“兄终弟及”之名行篡位之实,却需维护“天命所归”的虚伪表象;贺后则以皇后之尊、母亲之痛,撕开这层表象,将皇权斗争的血腥真相公之于众,两人的对峙,不仅是家族恩怨,更是正义与强权的较量,而贺后的“骂”,正是弱者对强权最决绝的反抗。

贺后形象塑造:刚烈不屈的“海燕”精神

若将贺后比作“海燕”,其形象便更具象征意义,高尔基笔下的海燕,“在怒吼的大海上,在闪电中间,高傲地飞翔”;而贺后,则是在北宋初年的政治风暴中,以孤勇之姿直面皇权风暴的“巾帼海燕”,她的“刚烈”体现在不畏强权——面对至高无上的皇帝,她毫无惧色,痛陈其罪;她的“悲怆”体现在对亡夫与爱子的深情——一句“官家啊,你杀了我的儿,老身与你拼命!”字字泣血,将母亲的悲痛与愤怒推向极致;她的“智慧”体现在策略与分寸——她以“哭祭太祖”为由上殿,既合乎礼法,又为痛斥赵光义提供了合理契机,最终迫使赵光义妥协,封赵德芳为王,稍慰亡灵。

在京剧表演中,贺后的形象通过唱、念、做、打得以完美呈现,其唱腔以西皮二黄为主,如“一见皇儿泪满腮”等唱段,旋律时而低回婉转,如泣如诉;时而高亢激昂,直冲云霄,将贺后从悲恸到愤怒的情感变化展现得淋漓尽致,念白上,演员通过顿挫有力的语气,凸显贺后的刚毅;身段上,从最初的步履蹒跚到后来的挺直脊梁,每一个动作都传递出人物从屈辱到抗争的心理转变,这种艺术塑造,让贺后的“海燕”精神——在风暴中不屈、在绝境中呐喊——成为跨越时空的精神象征。

京剧艺术特色:程式化表演中的情感张力

《贺后骂殿》作为传统京剧,充分体现了京剧艺术的程式化特征与情感表达的极致追求,在表演程式上,贺后的“骂”并非简单的情绪宣泄,而是通过一系列规范化的动作来呈现:如“甩袖”表示愤怒,“跺脚”表达悲愤,“指斥”的动作配合凌厉的眼神,将“骂”的力度与层次感展现得恰到好处,唱腔设计上,运用“导板”“慢板”“原板”等板式变化,形成“悲—愤—厉”的情感曲线,例如导板部分“哭一声,昏君王,听我言”,以散板形式自由抒发悲痛,随后转入慢板,情绪逐渐凝聚,最终在原板中如火山爆发般痛斥赵光义。

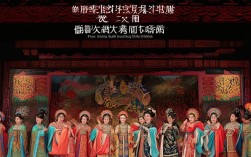

剧中的舞台调度也极具匠心,贺后携赵德芳上殿时,背景常设“龙凤仪仗”,以皇后的威严反衬其内心的悲愤;与赵光帝对峙时,两人位置的对比(贺后居下,赵光帝居上)暗喻权力关系的悬殊,而贺后步步紧逼的身段,则打破了这种空间压迫,象征着正义对强权的挑战,这些程式化的艺术处理,不仅没有削弱情感的真实性,反而通过夸张与提炼,让贺后的形象更具感染力,让观众在“看戏”的同时,更能“入戏”,感受到人物内心的惊涛骇浪。

历史与艺术的交织:从“烛影斧声”到舞台经典

《贺后骂殿》虽取材于历史,但并非对史实的简单复刻,正史中,赵光义继位是否存在“烛影斧声”之谜,至今仍是未解的悬案;赵德昭之死虽有记载,但贺后是否真的“骂殿”,并无确凿史料,艺术创作源于历史又高于历史,剧作者通过“骂殿”这一核心情节,将历史疑案转化为戏剧冲突,既满足了观众对“正义战胜邪恶”的心理期待,也深刻揭示了封建皇权斗争的残酷本质,贺后的形象,因此成为民间对历史的一种“情感补偿”——在正史无法给出答案时,舞台上的她替天行道,为受害者发声。

这种历史与艺术的交织,让《贺后骂殿》超越了单纯的“故事剧”,成为承载历史记忆与文化精神的作品,正如“海燕”的意象早已超越自然生物,成为反抗精神的象征;贺后的“骂”,也早已超越了个人恩怨,成为对不公的永恒控诉,对正义的执着追求。

相关问答FAQs

Q:《贺后骂殿》中贺后的“骂”是否属于无理取闹?

A:并非如此,贺后的“骂”是建立在事实基础上的正义控诉,赵光义继位存疑(“烛影斧声”)、长子赵德昭因质问继位问题被逼自尽,这两点构成了贺后“骂殿”的合理性与正当性,她的“骂”并非泼妇撒泼,而是以皇后之尊、母亲之痛,揭露皇权斗争的血腥真相,是为夫伸冤、为子讨公道的正义之举,她的“骂”也体现了对封建伦理中“君为臣纲”的挑战——当君主违背人伦道义时,臣子(包括皇后)有权以正义之名谴责暴政,贺后的“骂”是刚烈与智慧的统一,是弱者对强权最决绝的反抗,而非无理取闹。

Q:京剧《贺后骂殿》的唱腔有何特色?如何通过唱腔塑造人物情感?

A:《贺后骂殿》的唱腔以西皮、二黄为主要声腔,通过板式变化与旋律起伏精准塑造贺后的情感变化,开篇“一见皇儿泪满腮”采用西皮导板,旋律自由奔放,节奏舒缓,表现贺后初上殿时的悲恸欲绝;随后转入西皮慢板,旋律婉转低回,字字泣血,抒发对亡夫与爱子的思念;当情绪转为愤怒时,唱腔转为西皮原板,节奏加快,旋律高亢,如“官家啊,你杀了我的儿,老身与你拼命!”一句,通过拖腔与重音,将悲愤推向高潮;最后以二黄散板收尾,旋律渐趋平静,却蕴含着凛然正气,表现贺后虽悲愤交加,但始终坚守正义的刚毅性格,唱腔中的“擞音”“颤音”等技巧的运用,增强了情感的细腻度,让观众通过声音“看见”贺后内心的波澜,感受到人物的刚烈与深情。