秦香莲的故事在民间流传千年,豫剧《铡美案》更是以其悲怆的唱腔和激烈的冲突成为经典,而“后传”则在前作基础上,续写了秦香莲携子归隐后的命运波折,以及子女成长过程中与陈世美余孽的再次交锋,既延续了原作的道德内核,又融入了新的时代思考,让这个古老故事在豫剧舞台上焕发新生。

《秦香莲后传》的故事始于《铡美案》之后:陈世美被包拯铡后,秦香莲带着冬哥、春妹返回故乡荆楚,本以为从此能过上安稳日子,却不知陈世美的家族并未善罢甘休,陈氏一族认为秦香莲是“祸根”,暗中勾结当地恶霸,意图斩草除根,香莲为保子女安全,不得不再次隐姓埋名,迁居偏远山村,靠纺纱织布勉强度日,冬哥自幼听母亲讲述父亲负心的往事,心中埋下仇恨的种子,苦习武艺;春妹则温柔善良,跟随村中郎中学习医术,立志悬壶济世。

十年后,冬哥长成英武少年,在一次山中打猎时,偶遇被陈氏余党追杀的包拯义子——开封府校尉展昭,展昭见冬哥身手不凡,又见他腰间佩戴的陈氏祖传玉佩(陈世美所留,实为信物),便心生疑窦,几番试探后,冬哥道出身世,展昭震惊之余,决定助他查明真相,为母伸冤,春妹在邻村救治了一位垂死的老人,老人临终前透露,陈氏余党正勾结西夏使者,企图盗取大宋边防图,以陷害忠良,为陈氏翻案。

冬哥得知消息,欲只身前往开封报信,却被香莲拦下,香莲深知“冤冤相报何时了”,她含泪对冬哥说:“娘不求你为父报仇,只盼你做个顶天立地的好汉,护这百姓安宁。”在展昭的帮助下,冬哥、春妹兄妹二人分工:冬哥随展昭潜入开封,向包拯禀报边防图之险;春妹则利用医术混入陈氏余党所在的药庄,寻找盗取边防图的证据。

剧情在此达到高潮:西夏使者假扮商队,欲与陈氏余党交易边防图,却被春妹在药中做下标记,展昭率人一举将其抓获,包公升堂,不仅查明陈氏余党勾结外敌的罪行,更发现当年陈世美入仕前,曾与陈氏一族立下“若负秦氏,家族覆灭”的毒誓,原来,陈世美的背信弃义,既有个人贪念作祟,也有家族势力的逼迫,真相大白后,香莲站在公堂之上,没有咒骂,只说:“今日之事,愿天下再无陈世美,也再无秦香莲。”她原谅了陈氏余党的无知,更原谅了陈世美的过错,只求子女平安,天下太平。

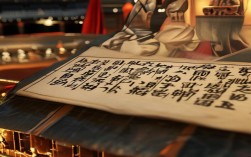

豫剧《秦香莲后传》在艺术上继承了原作的特色,又有所创新,唱腔上,香莲的“苦音”唱段更加深沉内敛,如“山村夜雨纺车转”一折,以缓慢的节奏和低回的旋律,展现她十年隐忍的艰辛;冬哥的“武生”唱腔则高亢激昂,如“宝剑出鞘寒光闪”,充满少年锐气;春妹的“花旦”唱腔婉转清新,“采药南山为济世”一曲,凸显其医者仁心,表演上,水袖功的运用尤为精彩:香莲在讲述往事时,水袖翻飞如泣如诉;冬哥与展昭比武时,水袖配合身段,刚劲有力,舞台设计上,采用虚实结合的手法,如“山村夜雨”一幕,以灯光模拟雨丝,纱幕投影远山,营造出凄清孤寂的氛围;而“公堂对峙”一幕,则用实景桌椅和威严的衙役造型,凸显包公的正义凛然。

| 人物 | 性格特点 | 关键情节 | 豫剧表演特色 |

|---|---|---|---|

| 秦香莲 | 坚韧、善良、大度 | 隐居山村、劝阻冬哥复仇 | 苦音唱腔、水袖功 |

| 陈冬哥 | 孝义、刚烈、有勇 | 习武报信、协助展昭破案 | 武生唱腔、翻打扑跌 |

| 陈春妹 | 温柔、聪慧、仁心 | 学医救人、混入药庄取证 | 花旦唱腔、水袖与身段结合 |

| 展昭 | 正直、侠义、机敏 | 相助冬哥、擒获西夏使者 | 武生唱腔、翎子功 |

| 包拯 | 刚正、睿智、威严 | 重审旧案、惩治陈氏余党 | 黑头唱腔、髯口功 |

这部后传之所以能打动人心,不仅在于它延续了“善恶有报”的传统主题,更在于它超越了简单的“复仇”逻辑,展现了秦香莲从“受害者”到“宽容者”的升华,她不再执着于个人的恩怨,而是将目光投向更广阔的“天下百姓”,这种母性的伟大与胸怀的宽广,让角色更具深度和感染力,冬哥与春妹的成长线,也体现了“忠孝仁义”的价值观——冬哥的“孝”是伸张正义,春妹的“仁”是济世救人,二者共同构成了对“忠义”的当代诠释。

FAQs

问题1:《秦香莲后传》与《铡美案》在主题上有什么不同?

解答:《铡美案》的核心主题是“道德审判”,通过包公铡陈世美,批判背信弃义、贪图富贵的恶行,强调“善恶有报”的传统伦理;而《秦香莲后传》则在此基础上,进一步探讨了“宽容与救赎”的主题,秦香莲从最初的“悲情受害者”转变为“大度宽容者”,她的原谅不仅是对他人的释怀,更是对自身仇恨的超越,主题从“道德批判”升华为“人性关怀”,更具现代意义。

问题2:豫剧《秦香莲后传》在音乐和表演上有哪些创新?

解答:音乐上,除了保留豫剧传统的“豫东调”“豫西调”,还融入了部分民间小调元素,如春妹的唱段中加入采茶歌的旋律,使音乐更贴近生活;表演上,创新性地将“武打戏”与“文戏”结合,冬哥与展昭的比武场面采用“对枪”“翻跟头”等技巧,同时融入情感表达,使武打场面更具故事性;水袖功的运用也更加丰富,通过“甩袖”“抛袖”“绕袖”等动作,细腻展现人物内心的喜怒哀乐,增强了舞台表现力。