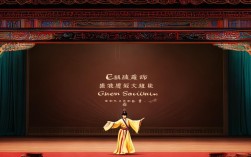

豫剧选段《打神告庙》是经典剧目《敫桂英》中的核心折子,取材自传统戏曲“王魁负桂英”故事,以敫桂英被负心汉王魁抛弃后的悲愤控诉为主线,通过极具冲击力的唱、念、做、打,塑造了一位刚烈痴情、至死不屈的女性形象,这一选段不仅是豫剧表演艺术的精华,更深刻揭示了封建社会中女性的命运悲剧与人性挣扎。

剧情与人物情感脉络

《打神告庙》的故事发生在敫桂英救下落魄书生王魁后,两人于海神庙结为夫妻,王魁赴考得中状元后,在权贵威逼下写下休书,另娶高门,敫桂英苦等无果,愤然前往海神庙,欲向神明哭诉冤屈,却因神明“不灵”而怒砸神像,最终绝望自尽,全剧以“庙”为场景,通过敫桂英的情感递进,构建起“盼—怨—怒—绝”的完整情绪链条:初到庙宇时,她尚存一丝对神明的敬畏与对命运的叩问;面对神像沉默,回忆起与王魁的过往,情感从委屈转为悲愤;当意识到连神明都无法主持公道时,怒火彻底爆发,以“打神”反抗这不公的世道;最终在绝望中走向毁灭,留下千古悲叹。

敫桂英的形象在这一过程中立体而丰满:她既有传统女性的善良痴情(冒死救王魁、倾家荡产助其赶考),又有刚烈决绝的反抗精神(怒斥神明、以死明志),她的悲剧不仅是个人情感的破碎,更是对封建礼教“夫为妻纲”的无声控诉——即便付出一切,女性在男性主导的社会中仍被视为可弃的附庸,连神明都沦为权贵的帮凶。

艺术特色:唱、念、做、打的极致融合

作为豫剧“旦角”重头戏,《打神告庙》的艺术魅力在于对传统程式化表演的突破与深化,将人物内心外化为极具张力的舞台呈现。

唱腔:以情带声,声情并茂

豫剧唱腔以“高亢激越、朴实豪放”著称,而《打神告庙》中的唱段则根据情感变化灵活运用板式,形成“抑扬顿挫、跌宕起伏”的听觉效果,开篇“敫桂英进庙来双膝跪倒”采用【慢板】,节奏舒缓,旋律低回,配合“泪珠儿湿透了青绫袄”等唱词,将敫桂英的委屈与无助娓娓道来,字字含泪,声声带血,随着情绪升温,唱腔转为【二八板】【快二八板】,如“神鬼神神神无应,骂一声海神爷你枉为神”,节奏加快,旋律上扬,通过“甩腔”与“滑音”的运用,将质问与愤怒推向高潮,最后的“哭板”与【散板】则如泣如诉,“王魁贼啊——”的长拖腔后戛然而止,留下无尽的悲怆,形成“大悲无泪”的艺术冲击。

念白:抑扬顿挫,字字千钧

念白是《打神告庙》塑造人物的重要手段,敫桂英的念白兼具韵白与散白的特色:韵白如“神像威严,香火不断”,字正腔圆,体现对神明的敬畏;散白则如“我敫桂英一片真心,错付了人啊!”,语气急促,节奏破碎,配合颤抖的身躯与含泪的双眼,将心碎感具象化,尤其是怒斥王魁时的“你高中状元,忘了桂英,你、你、你……你这无义的贼!”通过断续的语气与重音强调,将爱极生恨的痛楚与愤怒直击人心。

做派:身段传神,水袖生情

“做功”是敫桂英情感外化的核心,演员通过眼神、身段、水袖的配合,将复杂内心戏可视化:初跪神像时,身体前倾,双手合十,眼神虔诚而期待;回忆过往时,水袖轻拂脸颊,模仿当年与王魁相处的温柔,随即转为攥紧水袖的颤抖,体现甜蜜与苦涩交织;怒打神像时,一个“甩袖”动作干净利落,配合“鹞子翻身”的身段,水袖如利刃般甩出,将积压的愤怒彻底爆发,僵尸功”的运用堪称点睛:当敫桂英意识到神明不灵,支撑身体的瞬间崩塌,直挺挺向后倒去,被丫鬟搀扶时,头颈软绵无力,眼神空洞,将“绝望”二字演绎得入木三分。

打击乐:节奏助推,气氛烘托

豫剧锣鼓在《打神告庙》中不仅是伴奏,更是情绪的“催化剂”,如敫桂英跪地哭诉时,用“小锣闷击”营造压抑氛围;怒斥神明时,“大锣一击”如惊雷炸响,配合演员的“亮相”,强化爆发力;最终自尽前,“慢长锤”由弱渐强,节奏越来越快,直至“仓”的一声重音,戛然而止,暗示生命的终结,让观众在听觉与视觉的双重冲击中沉浸于悲剧氛围。

文化内涵与时代价值

《打神告庙》超越了一般的“才子佳人”或“负心戏”,其深层价值在于对“人性”与“制度”的反思,敫桂英的“打神”,表面是对神明的亵渎,实质是对封建伦理秩序的反抗——神明象征着维护“三纲五常”的权威,而她用最激烈的方式砸碎这权威,是对“女性必须依附男性”这一铁律的否定,这种反抗虽然以悲剧告终,却闪耀着人性的光辉:她不认命,不妥协,即便以生命为代价,也要发出自己的声音。

从艺术传承看,《打神告庙》凝聚了豫剧几代艺术家的心血,常香玉、陈素真等大师曾对这一折目进行过精心打磨,在唱腔设计、身段编排上融入个人风格,使其成为豫剧旦角表演的“试金石”,当代演员在演绎时,既需继承传统程式的精髓,又要结合现代审美,赋予敫桂英更丰富的内心层次,让这一经典形象在新时代焕发生机。

敫桂英情感与表演对照表

| 情感阶段 | 核心唱词/念白示例 | 唱腔板式 | 表演动作特点 | 情感表达层次 |

|---|---|---|---|---|

| 初入庙宇(迷茫) | “敫桂英进庙来双膝跪倒” | 【慢板】 | 缓步前行,轻扶神像,眼神虔诚 | 哀求、无助,对神明抱有幻想 |

| 回忆过往(心碎) | “曾记得破庙中救你性命” | 【二八板】 | 水袖掩面,身体微颤,语速渐慢 | 甜蜜与苦涩交织,悔恨交加 |

| 怒斥神明(爆发) | “神鬼神神神无应,骂声海神爷你枉为神” | 【快二八板】 | 指神像怒斥,水袖甩出,顿足捶胸 | 愤怒、质问,对秩序的反抗 |

| 绝望自尽(决绝) | “王魁贼啊——我死在阴曹地府也不饶你” | 【散板】 | 跌倒在地,头发散乱,眼神空洞 | 悲怆、决绝,对命运的终极反抗 |

相关问答FAQs

Q1:《打神告庙》中敫桂英“打神”的行为是否对神明不敬?这一情节有何深意?

A1:从表面看,“打神”确实是对传统信仰的挑战,但这一情节并非简单的“不敬”,而是具有深刻的象征意义,在封建社会,神明常被视为道德与秩序的维护者,但敫桂英的遭遇表明,连神明都未能庇佑弱者,反而可能沦为权贵的附庸,她的“打神”实质是对这种“虚伪秩序”的反抗——既然神明不公,便亲手砸碎;既然天道无眼,便以人之力讨还公道,这一行为既是对王魁负心的极致控诉,也是对封建制度压迫女性的无声抗议,体现了“人定胜天”的悲剧性抗争精神。

Q2:豫剧《打神告庙》与其他剧种(如京剧、川剧)的同名剧目相比,在艺术风格上有何独特之处?

A2:不同剧种的《打神告庙》虽剧情相近,但因地域文化与艺术传统的差异,风格各具特色,豫剧版本以“唱做并重、大气磅礴”见长:唱腔上充分发挥梆子腔“高亢激越”的特点,通过板式变化推动情绪递进;表演上强调“外放”的情感表达,如水袖功的“甩、抖、扬”极具力度,配合打击乐的强烈节奏,形成“大悲大愤”的舞台效果,京剧版本则更侧重“做工”与“念白”,表演细腻婉约,唱腔以“西皮二黄”为主,情感表达更内敛;川剧版本则融入“帮打唱”一体化的特色,表演夸张幽默,常以“变脸”等特技表现人物心理,总体而言,豫剧《打神告庙》更具“中原文化”的质朴与刚烈,将女性的刚烈与痴情演绎得淋漓尽致,展现出独特的艺术魅力。