京剧作为中国国粹,以其独特的艺术魅力承载着深厚的历史文化底蕴,其中以春秋时期楚国大夫伍子胥为主角的剧目更是经典荟萃、脍炙人口,伍子胥的故事因充满忠奸冲突、家国情怀与人生悲欢,成为京剧舞台上经久不衰的题材,通过一代代艺术家的演绎,塑造出鲜活的人物形象,传递着中国传统文化的精神内核。

故事渊源与剧目构成

伍子胥的故事源于《史记·伍子胥列传》,经《东周列国志》等文学作品的传播,逐渐丰富为具有戏剧冲突的传奇,京剧中的“伍子胥戏”并非单一剧目,而是由多部折子戏组成的系列,完整展现了伍子胥从家族罹难、逃亡吴国、助吴兴兵到最终悲剧命运的历程,这些剧目既独立成篇,又环环相扣,共同构成了一部波澜壮阔的历史悲剧。

从历史真实到艺术虚构,京剧伍子胥戏在尊重历史框架的基础上,通过夸张、浓缩、象征等手法强化戏剧性,楚平王听信谗言杀害伍奢、伍尚父子,伍子胥背负血海深仇逃亡,途中昭关被困、渔翁赠饭、浣纱女投江等情节,均被京剧艺术家提炼为经典桥段,使人物形象更加丰满,情感表达更具张力。

经典剧目与情节脉络

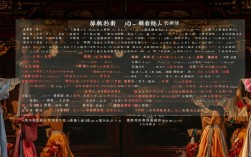

京剧伍子胥戏的剧目繁多,以下为部分核心折子戏及其情节概要,通过表格可清晰其脉络:

| 剧目名称 | 核心情节 | 经典场次/唱段 |

|---|---|---|

| 《战樊城》 | 伍子胥兄长伍尚遵父命赴楚都,伍子胥劝其未果,楚平王杀害父子二人,伍子胥携子逃亡投吴。 | “叹先人被无辜遭此大难”(二黄慢板) |

| 《长亭会》 | 伍子胥逃至昭关,守将芈尚(伍子胥堂兄)设计放行,二人长亭相别,伍子胥嘱托复仇大计。 | “兄长说话欠思论”(西皮散板) |

| 《文昭关》 | 伍子胥被困昭关,一夜白头,东皋公设计使其蒙混过关,最终脱险。 | “一轮明月照窗棂”(二黄慢板)、“恨平王无道斩忠良” |

| 《浣纱记》 | 伍子胥逃至吴地,浣纱女赠饭并为其指路,为守承诺投江自尽。 | “浣纱女将玉饭来奉献”(二黄原板) |

| 《鱼肠剑》 | 伍子胥荐专诸刺杀吴王僚,专诸以鱼肠剑行刺,吴王阖闾继位,伍子胥受重用。 | “一事无成两鬓斑”(反二黄慢板) |

| 《武昭关》 | 伍子胥护送楚太子建之母伯嬴逃亡,被楚将追击,马陷泥潭,幸得勇士卞和相救。 | “马到长江心更乱”(西皮导板) |

| 《刺庆忌》 | 吴王僚之子庆忌勇猛过人,伍子胥推荐要离刺杀庆忌,要离断臂自残完成使命。 | “叹英雄失时等闲看”(二黄散板) |

| 《哭祖庙》 | 伍子胥助吴王阖闾破楚后,因直谏被疏远,夫差继位后更听信谗言,伍子胥被赐死,临死前哭祭祖庙。 | “恨平王无道斩忠良”(二黄导板) |

人物塑造与表演特色

京剧伍子胥戏的核心魅力在于对人物形象的立体塑造,尤其是伍子胥本人,其性格复杂而鲜明,既有忠孝节义的儒家底色,又有刚烈决绝的复仇意志,更有晚年对权力与忠诚的深刻反思,在行当归属上,伍子胥通常由“老生”应工,但因剧情需要,早期融合了“武生”的功底,形成“文武老生”的独特风格,要求演员兼具唱、念、做、打的全面能力。

性格的多面性

- 逃亡阶段:伍子胥背负血仇,内心充满焦虑与悲愤,如《文昭关》中“一夜白头”的经典桥段,通过唱腔的苍凉、身段的颤抖(如甩发、变脸),表现其内心的煎熬与绝望,最终在东皋公的计策下,以“过关脱险”的爆发性动作,展现坚韧不拔的意志。

- 复仇阶段:攻破楚都郢后,伍子胥掘楚平王墓鞭尸,这一行为虽体现其“父仇不共戴天”的决绝,但也暗含对“礼”的僭越,京剧通过念白的铿锵与身段的凌厉,既表现其复仇的快感,也隐约流露一丝悲凉。

- 晚年阶段:在《哭祖庙》中,伍子胥面对夫差的昏聩与谗言,从最初的直谏到最终的绝望,唱腔转为深沉悲怆,念白中带着泣血之声,尤其是“臣的忠心昭日月,谁料奸贼害忠良”的控诉,将忠臣的悲剧命运推向高潮。

表演技巧的融合

伍子胥戏的表演讲究“文戏武唱”,既有大段的唱腔抒情,又有激烈的武打场面,鱼肠剑》中,伍子胥荐专诸时的内心挣扎,通过“起霸”(武生身段组合)与“甩袖”“顿足”等动作,展现其焦虑与决断;《刺庆忌》中,伍子胥辅助要离时的谋划,则通过眼神的凝重与念白的顿挫,凸显其老谋深算。“髯口功”“翎子功”的运用也增强了表现力:如在《文昭关》中,通过“髯口”的颤抖表现情绪波动;《战樊城》中,借助“翎子”的甩动展现逃亡时的急切。

唱腔与音乐的艺术魅力

京剧伍子胥戏的唱腔以“二黄”“西皮”为主,辅以“反二黄”“高拨子”等板式,通过旋律的起伏变化精准传递人物情感。

- 二黄腔:多用于表现悲愤、沉郁的情绪,如《文昭关》中的“一轮明月照窗棂”,以“二黄慢板”的舒缓节奏,铺垫伍子胥被困昭关时的压抑;后转“二黄原板”“二黄快板”,情绪逐渐激昂,最终在“恨平王无道斩忠良”的唱句中达到高潮,展现其复仇的决心。

- 西皮腔:用于表现明快、激越的情感,如《战樊城》中的“叹先人被无辜遭此大难”,以“西皮导板”起腔,奠定悲剧基调,后转“西皮原板”,通过流畅的旋律叙述家族罹难的经过,结尾的“西皮散板”则留下无尽悲凉。

- 反二黄腔:在《哭祖庙》中运用,通过降低调门、放慢节奏,使唱腔更显苍凉悲壮,如“臣的忠心昭日月”一句,拖腔的运用将伍子胥临死前的绝望与不甘表现得淋漓尽致。

伴奏方面,京胡的苍凉、月琴的清脆与锣鼓的铿锵相得益彰,尤其在“急急风”“长锤”等锣鼓点的烘托下,戏剧冲突更为强烈,浣纱记》中,伍子胥与浣纱女的对话,以“小锣”伴奏表现静谧,而楚兵追至时,突然转为“大锣”,形成强烈的情绪对比。

文化内涵与当代价值

伍子胥戏不仅是京剧艺术的瑰宝,更是中国传统文化的载体,其蕴含的精神内核对当代仍有启示意义。

忠孝伦理的现代反思

伍子胥“为父报仇”的行为,体现了儒家“孝”的核心,但“掘墓鞭尸”又僭越了“礼”的规范,这种矛盾引发对“忠孝”与“礼法”关系的思考,当代社会虽不再推崇复仇,但伍子胥对家族、对国家的忠诚精神,以及对不公的反抗意识,仍具有积极意义。

悲剧美学的审美价值

伍子胥的悲剧是个体与时代、忠诚与权力的冲突,京剧通过“悲”与“壮”的结合,展现了“知其不可而为之”的英雄气概,这种悲剧美学不仅让观众共情,更引发对命运、历史与人性的深刻思考,符合中国传统美学“哀而不伤”的境界。

传统文化的传承与创新

京剧伍子胥戏在传承中不断创新,如新编历史剧《伍子胥》融入现代视角,对其“复仇”行为进行重新解读;年轻演员通过短视频、直播等形式演绎经典片段,吸引年轻观众,使传统文化在当代焕发新的生机。

相关问答FAQs

Q1:京剧《伍子胥》中的“一夜白头”是真实历史还是艺术虚构?

A1:“一夜白头”在《史记·伍子胥列传》中有明确记载:“昭关隘山,车不能方轨,马不能并驰,伍子胥恐追兵及,乃从间道行,至昭关,关吏欲执之,昭关已得关吏,子胥遂得过关,而须发皆白。”可见,伍子胥过昭关时确实因过度焦虑导致须发变白,但京剧在此基础上进行了艺术夸张,通过表演、唱腔和化妆(如“变脸”技巧)强化这一情节,突出人物内心的煎熬,使其更具戏剧感染力。

Q2:不同流派演员演伍子胥,风格有何不同?

A2:京剧不同流派的演员在演绎伍子胥时,因唱腔、表演风格的差异,呈现出多样化的艺术特色。

- 余派(余叔岩):注重“唱念做打”的精准与含蓄,唱腔苍劲有力,如《文昭关》中“一轮明月”的“擞音”运用,既表现悲愤,又保持克制,体现“韵味派”的审美追求;

- 马派(马连良):强调“潇洒流畅”,唱腔圆润自如,念白抑扬顿挫,如《战樊城》中“叹先人”一段,通过“偷气”“换气”技巧,使长段唱腔一气呵成,凸显人物的刚毅果断;

- 谭派(谭鑫培):融合文武,身段矫健,早期伍子胥戏多由谭鑫培创演,其表演兼具老生的沉稳与武生的英武,如《鱼肠剑》中的“起霸”,动作干净利落,塑造了文武双全的伍子胥形象,这些流派的演绎,共同丰富了伍子胥戏的艺术内涵,使其成为京剧老生行当的重要代表剧目。