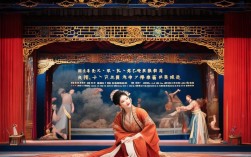

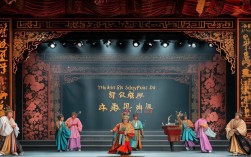

河南曲剧《卷席筒》作为中原地区家喻户晓的经典剧目,其下集以“冤情昭雪”为核心,在跌宕起伏的剧情中展现了人性的复杂与伦理的坚守,故事承接上集苍娃为救嫂子张氏顶罪入狱的悬念,围绕真相揭露的过程,串联起嫂子的悔悟、县官的明察与亲情的和解,最终以“孝义感天”的大团圆收场,既传递了传统道德观念,又以生动的艺术形象深入人心。

下集开篇即以苍娃身陷死狱的困境切入,剧情张力迅速拉满,张氏在得知苍娃替自己顶罪后,内心备受煎熬:她贪图家产、毒害丈夫的罪行即将因苍娃的顶罪而被掩盖;苍娃的善良与牺牲让她在良心中备受谴责,这种矛盾心理成为下集的情感支点——她在深夜独坐时,面对苍娃留下的旧席筒(剧中关键道具,象征苍娃的贫寒与无辜),唱出“悔不该当初起毒心,错把亲弟当仇人”的悔恨唱段,唱腔从最初的游移到最终决绝的自首,将一个普通人在道德与私欲间的挣扎刻画得入木三分,而苍娃在狱中的表现,则凸显其“义”的纯粹:他以为嫂子会为丈夫申冤,却不知自己正被至亲推向深渊,面对县官的审问,他始终以“是我害死哥哥”为由承担罪责,甚至甘愿赴死以保全嫂子,这种“代人受过”的赤诚,与张氏的自私形成鲜明对比,为后续的戏剧冲突埋下伏笔。

真相的揭露离不开关键人物县官的明察秋毫,剧中县官并非传统清官戏中“高大全”的符号化形象,而是通过细节观察推进剧情:他发现卷席筒(苍娃用于包裹尸体的席子)的尺寸与死者身形不符,且苍娃虽认罪却对杀人细节语焉不详,这些疑点让他对案件产生怀疑,曹林(苍娃的哥哥,被张氏所害的“死者”)的突然出现成为转折点——原来张氏下毒时,曹林因外出躲过一劫,重伤后被路人救起,康复后立刻赶往衙门鸣冤,县官见此情状,立即重审此案,张氏在铁证与人证面前无法抵赖,最终如实供述罪行,这一情节的设计既符合逻辑,又通过“死者复生”的巧合强化了戏剧性,而县官的“不轻信口供、重查物证”的办案思路,也暗含了传统戏曲中对“正义必彰”的价值追求。

随着冤情昭雪,剧情进入情感升华阶段,曹林面对苍娃的舍身相救,痛哭流涕:“兄弟为我坐大狱,嫂子她是蛇蝎心”,而苍娃却以“嫂嫂待我如亲娘,我替哥哥理应当”回应,展现了超越血缘的亲情大义,张氏的忏悔与曹林、苍娃的宽恕,构成了下集的伦理内核——尽管张氏曾犯下大错,但苍娃的“义”与曹林的“情”最终唤醒了她的良知,也让这个破碎的家庭得以重圆,剧末,全家在苍娃的墓前(实为虚惊一场的“祭奠”)团聚,唱起“苍娃好比亲兄弟,胜过手足情意长”,以温馨的场景传递出“善有善报、恶有恶报”的朴素观念,也让观众在感动中体会到亲情的可贵。

从艺术特色来看,《卷席筒》下集充分展现了河南曲剧“贴近生活、通俗易懂”的民间艺术特质,其唱腔以[阳调]、[诗篇]为主,苍娃的唱段高亢悲怆,如“在监中哭了声亲哥哥”,通过方言化的咬字与质朴的旋律,将底层小人物的委屈与坚韧表现得淋漓尽致;张氏的悔过唱段则婉转哀怨,[银扭丝]等曲牌的运用增强了情感的层次感,表演上,演员的身段动作极具生活气息,如苍娃戴枷锁时的蹒跚步态、张氏跪地哭诉时的颤抖双手,均以写实的手法拉近与观众的距离,而“卷席筒”这一道具贯穿始终,既是苍娃贫寒生活的见证,也是案件真相的关键线索,其象征意义与叙事功能完美结合,成为剧作的点睛之笔。

作为河南戏曲的经典剧目,《卷席筒》下集的传承与影响历久弥新,自20世纪50年代被搬上舞台以来,其“孝义”主题与平民化叙事始终契合观众的审美需求,著名曲剧演员马琪、胡希华等塑造的苍娃形象,已成为戏曲史上的经典,1980年,该剧被改编为电影,由河南电影制片厂拍摄,全国发行,进一步扩大了影响力,无论是在乡村庙会还是城市剧院,《卷席筒》的演出总能引发观众共鸣,其蕴含的“善恶有报”“重情重义”的价值观,至今仍具有现实意义。

| 阶段 | 关键事件 | 人物表现 | 艺术手法 |

|---|---|---|---|

| 嫂子悔悟 | 张氏夜探监牢,面对席筒忏悔 | 唱段[哭皇天]展现内心挣扎 | 道具象征,唱腔情感递进 |

| 县官明察 | 发现席筒疑点,曹林鸣冤 | 察言观色,重审案件 | 情节巧合,细节推动逻辑 |

| 真相大白 | 张氏当堂认罪,苍娃无罪释放 | 曹林痛哭,苍娃释然 | 对比冲突,唱腔情绪转折 |

| 亲人和解 | 全家祭奠团聚,重归于好 | 合唱[大起板]温馨收尾 | 大团圆结局,强化主题 |

FAQs

-

问:《卷席筒》下集中苍娃的形象为什么能打动观众?

答:苍娃的打动之处在于其“小人物的大义”,他出身贫寒,却因嫂子张氏的善待而心怀感恩,甘愿为其顶罪;他明知死刑的残酷,却从未后悔,始终以“义”为先,这种“知恩图报”“舍己为人”的品质,与现实中普通人的道德追求高度契合,加之演员通过唱腔、身段塑造的淳朴、坚韧形象,让观众在共情中感受到人性的光辉。 -

问:河南曲剧《卷席筒》与其他地方戏版本的《卷席筒》有何区别?

答:河南曲剧版本的《卷席筒》最具特色的是其“曲牌体”音乐与方言化表演,与豫剧的“板式变化体”不同,曲剧以[阳调]、[诗篇]等民间曲牌为基础,唱腔更贴近口语,生活气息浓厚;表演上强调“真声演唱”与“生活化动作”,如苍娃的“蹉步”“甩袖”等,均源于河南民间舞蹈,曲剧版本的剧情更侧重“家庭伦理”,弱化了其他剧种中“公案戏”的悬疑色彩,突出“情”与“义”的冲突与和解,更具民间叙事的温情。