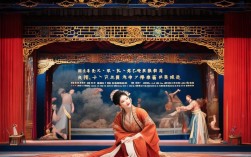

豫剧《卷席筒》中的“婆母娘且息怒”选段,是豫剧经典剧目中极具代表性的唱段之一,以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物形象和富有感染力的唱腔艺术,深受观众喜爱,这一选段不仅展现了豫剧艺术的独特魅力,更通过婆母娘与苍娃之间的情感冲突,折射出中国传统家庭伦理中的亲情、误会与真情。

剧情背景与人物关系

《卷席筒》的故事发生在古代河南,讲述了贫苦少年苍娃为救含冤入狱的嫂子张氏,主动顶罪,最终真相大白、家庭团圆的感人故事。“婆母娘且息怒”选段是剧情的关键转折点:苍娃替嫂顶罪被判死刑,其嫂张氏坚信苍娃无辜,四处奔走鸣冤,而苍娃的婆母娘(即张氏的婆婆)却因误解苍娃“伤风败俗”(误以为苍娃与嫂子有不轨之举),愤怒之下欲与之断绝关系,在公堂之上,婆母娘面对即将被问斩的苍娃,内心充满痛苦与挣扎,最终在苍娃的真情告白下幡然醒悟,唱出“婆母娘且息怒”这段饱含复杂情感的唱词。

这一选段的核心冲突是“误会”与“真情”:婆母娘的“怒”源于对苍娃行为的误解,而苍娃的“冤”则源于他的善良与担当,两者之间的情感碰撞,不仅推动了剧情发展,更让人物形象更加丰满立体。

人物关系表

| 角色 | 身份 | 与苍娃的关系 | 在选段中的情感状态 |

|---|---|---|---|

| 婆母娘 | 张氏的婆婆,苍娃的伯母 | 婆母/长辈 | 愤怒、误解→痛苦、挣扎→幡然醒悟 |

| 苍娃 | 贫苦少年,张氏的小叔子 | 侄子/顶罪者 | 委屈、无奈→坚定、无悔→感动、释然 |

| 张氏 | 苍娃的嫂子 | 嫂子 | 担忧、焦急→感激、心疼 |

解析

“婆母娘且息怒”选段的唱词以口语化、生活化的语言为主,贴近民间日常,却蕴含着深厚的情感张力,婆母娘的唱腔从最初的激愤高亢,逐渐转为低沉哀婉,最终在苍娃的真情告白中归于平静,展现出人物内心的复杂变化。

开篇:愤怒与指责

唱段开篇,婆母娘的唱词充满火药味:“婆母娘且息怒稳坐在上,听侄儿表一番肺腑之言,想当年你父死得早,撇下你母子受凄凉,我待你亲生的儿子一样,吃穿用度都周全。”这里看似是回忆苍娃的过往恩情,实则暗含对比——你本是我一手养大的孩子,怎能做出这等伤风败俗之事?唱腔上采用豫剧“豫东调”的高亢激越,通过“稳坐在上”“肺腑之言”等词句,既表现了婆母娘作为长辈的威严,也暗示了她内心的痛苦与矛盾。

中段:误解与委屈

随着情绪推进,婆母娘的指责愈发激烈:“你嫂子她本是贤良女,与你从小无话不谈,你为何起那歹心念,做出那猪狗不如的事端?”此时的唱腔转为“豫西调”的悲凉,通过“贤良女”“无话不谈”等词句,强化了嫂子的无辜,也反衬出苍娃“罪行”的恶劣,而苍娃的回应则以委屈和坚定为主:“苍娃我今年一十八,岂能不知礼义廉!嫂子待我恩情重,我怎能丧天良把她欺瞒?”唱词直白朴实,却字字铿锵,展现出苍娃的善良与担当,也为后续婆母娘的醒悟埋下伏笔。

转折:真情与醒悟

唱段的高潮部分,婆母娘在苍娃的哭诉中逐渐动摇:“莫非是我儿错怪了你?莫非是有人设下了圈套?”此时的唱腔节奏放缓,加入大量拖腔和颤音,表现出人物内心的挣扎与反思,苍娃趁机说出顶真相:“嫂子她为救我父命,欠下人命钱千千,我若不把顶罪担,她就要跳进那黄河间!”真相大白的一刻,婆母娘的唱词从愤怒转为愧疚:“我的儿啊!你替嫂子去顶罪,为何不早对娘言?”唱腔回归平缓,却蕴含着无尽的悔恨与心疼,让这一选段的情感达到高潮。

艺术特色

唱腔:流派融合与情感表达

“婆母娘且息怒”选段巧妙融合了豫剧“豫东调”与“豫西调”的唱腔特点:开篇用“豫东调”的高亢激越表现婆母娘的愤怒,中段转为“豫西调”的悲凉深沉展现苍娃的委屈,高潮部分则以拖腔和颤音表现人物内心的情感转折,这种流派融合不仅丰富了唱腔的层次感,更精准地传递了人物复杂的情感变化,体现了豫剧“以情带声、声情并茂”的艺术追求。

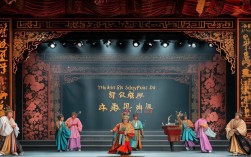

表演:身段与念白的配合

在舞台表演中,这一选段的“做功”同样出彩,婆母娘的“拍案而起”“拂袖而去”等动作,展现了长辈的威严与愤怒;苍娃的“跪地哭诉”“连连叩首”,则凸显了他的委屈与担当,念白方面,采用河南方言的“大白话”,如“婆母娘”“你听我说”“我的好侄儿”等,既贴近生活,又增强了人物的真实感,让观众仿佛置身于真实的家庭冲突之中。

语言:口语化与生活化

唱词以口语化、生活化的语言为主,如“吃穿用度都周全”“猪狗不如的事端”“跳进那黄河间”等,既通俗易懂,又充满乡土气息,这种语言风格不仅符合人物的身份和性格,也让观众更容易产生共鸣,感受到民间艺术的质朴与真诚。

文化内涵与传承

“婆母娘且息怒”选段之所以能成为经典,不仅在于其艺术上的成功,更在于其深厚的文化内涵,它通过婆母娘与苍娃之间的误会与和解,展现了中国传统家庭伦理中的“孝道”“亲情”与“担当”:苍娃替嫂顶罪,是对“义”的坚守;婆母娘最终的醒悟,是对“情”的回归,这种“善恶有报、家庭团圆”的主题,符合中国民众的传统价值观,也传递了向善向美的正能量。

在传承方面,这一选段经过几代豫剧艺术家的演绎与创新,已成为豫剧教学的经典剧目,常香玉、唐喜成、牛淑贤等豫剧大师都曾演绎过此选段,他们通过各自独特的唱腔和表演风格,赋予了选段新的生命力,随着“非遗”保护的推进,“婆母娘且息怒”选段不仅活跃在戏曲舞台上,还通过进校园、数字化传播等方式,让更多年轻人了解和喜爱豫剧艺术。

相关问答FAQs

Q1:《卷席筒》中“婆母娘且息怒”选段为何能成为豫剧经典?

A1:这一选段能成为经典,首先在于其“情真意切”的情感表达,婆母娘从愤怒到醒悟的心理变化,苍娃的委屈与担当,都让观众产生强烈共鸣;唱腔上融合豫东调与豫西调的特点,既有高亢激越的爆发力,又有悲凉深沉的感染力,展现了豫剧艺术的独特魅力;唱词口语化、生活化,贴近民间日常,符合人物性格,增强了真实感;其“善恶有报、家庭团圆”的主题,契合中国传统价值观,具有积极的教育意义和审美价值。

Q2:苍娃替嫂顶罪的行为体现了怎样的传统美德?

A2:苍娃替嫂顶罪的行为体现了中国传统美德中的“义”与“勇”,他深知嫂子为救父亲已负债累累,若再入狱,家庭将彻底破碎,这种“为他人着想”的义气,展现了中华民族“舍己为人”的高尚品质;他主动承担本不属于他的罪责,面对死亡毫不畏惧,这种“敢于担当”的勇气,体现了普通百姓在困境中的人性光辉,这种行为不仅是对嫂子的感恩,也是对家庭责任的坚守,折射出中国传统文化中“重情重义”的价值取向。