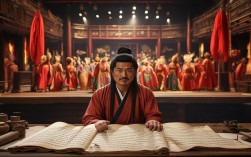

李逵探母是传统京剧《水浒传》系列中的经典折子戏,讲述梁山好汉李逵思母心切,回乡探望失明老母,途中遇李鬼剪径,误杀其妻,后背母返梁山路遇猛虎,母被虎食,李逵悲愤之下怒杀四虎,最终负母尸返回梁山的故事,这一剧目以“孝”与“勇”为核心,通过李逵粗豪外表下的赤子深情,展现了人性的复杂与光辉,而京剧表演艺术家袁世海对李逵这一角色的塑造,更是成为戏曲史上的标杆,将这一人物从脸谱化的“莽汉”升华为有血有肉的“真英雄”。

袁世海作为京剧“袁派”花脸艺术的创始人,以“架子花脸”见长,尤其擅长扮演性格刚烈、气魄豪迈的历史英雄与草莽人物,他在《李逵探母》中饰演的李逵,突破了传统花脸“重唱功、做功”的程式化局限,将“唱、念、做、打”融为一体,通过细腻的表演层次,让李逵的“莽”与“孝”形成强烈反差,赋予角色超越时代的感染力。

在念白上,袁世海摒弃了花脸常见的“炸音”堆砌,而是以方言化的京白塑造李逵的憨直,例如李逵见母时那句“娘啊!儿回来了!”他并非简单提高音量,而是用“先抑后扬”的语调:开头带着归乡的急切,声音略带颤抖,待见到母亲双目失明,突然转为哽咽,尾音拖长中透着心酸,这种“语调含情”的处理,让观众瞬间感受到李逵内心对母亲的愧疚与思念,而非单纯的“莽夫吼叫”。

唱腔方面,袁世海结合了“铜锤花脸”的浑厚与“架子花脸”的灵动,创造出“刚中带柔、粗中有细”的独特风格,李逵背母上山时的核心唱段“老娘亲你莫说儿不孝”,他并未一味追求高亢,而是在“不孝”二字上用“擞音”处理,声音如哽咽般断续,配合颤抖的身段,将李逵“既怕颠簸母亲,又恨自己无力护母”的矛盾心理展现得淋漓尽致,而当母亲被虎食后,唱腔陡转“炸音”,“娘啊!儿的苦命的娘啊!”一句撕心裂肺,既保留了花脸的爆发力,又融入了“哭板”的悲怆,让台下观众无不为之动容。

做功是袁世海塑造李逵的灵魂所在,他通过精准的身段设计,将李逵的“勇”与“孝”具象化,见母”一场,李逵见母亲双目失明,并非直接跪倒,而是先是一愣,随即猛拍大腿(表现自责),然后小心翼翼地跪行至母亲面前,双手颤抖地抚摸母亲的脸颊,眼神从最初的欣喜转为心疼,再到愧疚,层层递进,而“背母”一折,他模拟背人时的“颤步”,脚步虚浮却稳健,时而抬头观察路况,时而低头轻声询问“娘颠颠否”,通过微小的肢体语言,让观众感受到李逵虽形貌粗犷,却对母亲呵护备至,最经典的“杀虎”场面,袁世海将传统武打中的“蹦跳”改为“沉稳发力”,每一个“虎跳”“抢背”都带着悲愤的力量,而非单纯的炫技,尤其是手握双斧劈向猛虎时,眼神中的怒火与泪水交织,将李逵“杀虎是为母报仇”的决绝推向高潮。

袁世海的表演之所以成功,在于他深刻理解了“花脸要七分形,三分腔”的艺术规律,他并非简单地“演李逵”,而是“成为李逵”:从化妆时对脸谱的改良(传统李逵脸谱以黑为主,袁世海在眼角加“泪痕纹”,暗示角色内心的悲苦),到举手投足间的生活化细节(如给母亲掖被角、擦眼泪),都让这一角色脱离了“符号化”的束缚,成为京剧舞台上“形神兼备”的经典形象。

《李逵探母》作为传统戏,其故事内核与袁世海的表演艺术相得益彰,不仅传承了“孝道”这一中华传统美德,更通过戏曲的程美与写意,让观众在审美体验中感受人性的温度,袁世海通过毕生对李逵这一角色的打磨,为后世树立了“如何用传统戏曲塑造现代观众能共情的人物”的典范,其艺术成就至今仍影响着京剧花脸的发展。

袁世海在《李逵探母》中的核心表演技巧与艺术效果

| 表演技巧 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 念白设计 | 方言化京白,语调先抑后扬(如“娘啊!儿回来了!”从急切到哽咽) | 突破脸谱化,展现李逵憨直外表下的细腻情感,增强人物真实感。 |

| 唱腔处理 | “刚中带柔”,在“不孝”“娘啊”等关键处用“擞音”“哭板”,高亢中透悲怆 | 既有花脸的爆发力,又传递李逵的愧疚与悲痛,引发观众共情。 |

| 身段做功 | “见母”时的跪步抚摸、“背母”的颤步稳行、“杀虎”的沉稳发力,眼神随情绪变化 | 以生活化细节塑造“孝勇合一”的形象,让程式化表演具有叙事性与感染力。 |

| 脸谱与化妆 | 眼角加“泪痕纹”,突破传统纯黑脸谱 | 提前暗示角色悲剧命运,强化视觉冲击,为后续情感爆发铺垫。 |

相关问答FAQs

Q1:袁世海塑造的李逵与传统李逵形象有何不同?

A1:传统京剧中的李逵多侧重“莽夫”形象,以脸谱化的“黑脸”“大嗓”突出勇猛,性格较为单一,袁世海则通过“念白的生活化”“唱腔的层次感”“做功的细腻化”,赋予李逵“粗中有细、勇中有孝”的立体性格:他不再是单纯的“打手”,而是会因母亲失明而自责,会因背母颠簸而心疼,会因母亲被食而悲愤,这种“人性化”的处理,让李逵从“符号化英雄”变为“有血有肉的普通人”,更易被现代观众接受。

Q2:《李逵探母》为何能成为京剧经典?其核心价值是什么?

A2:《李逵探母》的经典性源于两方面:一是故事内核的普世性,“孝道”作为中华传统美德,跨越时代引发共鸣;二是表演艺术的极致化,袁世海通过“唱念做打”的完美融合,将李逵这一角色提升至“艺术典范”高度,其核心价值在于:以戏曲形式诠释了“人性中的矛盾与光辉”——李逵既有江湖草莽的粗犷,又有赤子对母亲的柔情,这种“刚与柔”“勇与孝”的统一,正是传统戏曲“以形写神”艺术的精髓所在,也为现代戏曲创作提供了“传统题材如何现代表达”的启示。