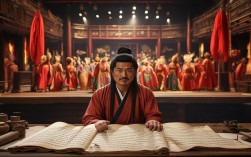

冯蕴作为当代京剧程派艺术的代表性人物,其演绎的《大登殿》不仅是对传统剧目的精彩呈现,更是程派声腔与人物塑造深度融合的典范,这部经典京剧以王宝钏苦守寒窑十八载、最终与薛平贵夫妻团圆的故事为主线,通过冯蕴细腻入微的表演,将人物的坚韧、深情与雍容刻画得淋漓尽致,为观众呈现了一场兼具传统韵味与时代审美的艺术盛宴。

《大登殿》的故事源于民间传说,讲述了唐代丞相王允之女王宝钏,不顾父亲反对,抛彩球选中了贫寒书生薛平贵,婚后,王宝钏与薛平贵被赶出相府,住进寒窑,薛平贵从军后,西凉代战公主招其为驸马,后得势回朝,十八年后,薛平贵登基为帝,在金殿之上与苦守寒窑的王宝钏相认,封其为正宫娘娘,同时册封代战公主为西宫,最终实现家庭团圆,全剧以“大登殿”为核心场景,通过夫妻相认、封赏等情节,集中展现了王宝钏从凄苦到尊贵的命运转折。

在冯蕴的演绎中,王宝钏这一角色被赋予了立体而丰富的层次,唱腔上,她充分运用程派“脑后音”“云遮月”的发声特点,嗓音幽咽婉转,刚柔并济,例如在“夫妻相认”一场,王宝钏初见薛平贵时的“不敢相认”到“确认夫君”,唱腔从低回压抑到逐渐明朗,通过擲音、擲音的细腻处理,将人物内心的惊疑、委屈与狂喜层层递进地展现出来,念白方面,冯蕴以京白与韵白结合的方式,既保持了京剧的韵律美,又贴近人物性格——王宝钏的念白既有闺阁女子的温婉,又有历经风霜后的坚韧,如“十八年守寒窑我不改嫁”一句,字字铿锵,尽显其忠贞不渝的身姿。

程派艺术以“声情并茂、幽咽含蓄”著称,冯蕴在《大登殿》中将其发挥到极致,她注重唱腔的“抑扬顿挫”,通过节奏的快慢变化表现人物情感的起伏,例如在“封后”一场,王宝钏的唱段“讲什么节孝两全”中,前半段以舒缓的节奏诉说过往苦难,后半段则以明快的旋律展现喜悦,形成强烈的情感对比,程派的“水袖功”在冯蕴手中运用自如,她通过水袖的翻、扬、抖、绕等动作,配合眼神的变化,将王宝钏从寒窑的憔悴到登殿的雍容完美过渡——初登殿时,水袖轻垂,眼神中带着拘谨与沧桑;封后后,水袖翻飞,眼神中透出自信与喜悦,每一个动作都成为人物内心的外化。

《大登殿》作为传统京剧,承载着“善恶有报”“夫妻情义”“女性坚韧”等传统文化价值观,冯蕴的演绎并未停留在对传统情节的简单复刻,而是通过现代审美视角对人物进行重新诠释,她将王宝钏塑造成一个既有传统美德(忠贞、善良),又有独立意识(敢于反抗父权、坚守爱情)的女性形象,使其在当代观众中引发共鸣,这种对传统人物的现代化解读,既保留了京剧的文化根脉,又赋予了经典剧目新的生命力。

冯蕴在《大登殿》中的经典唱段与程派技法解析

| 唱段名称 | 唱腔技法 | 情感表达 | 身段设计 |

|---|---|---|---|

| 夫妻相认 | 脑后音与擲音结合,旋律由低到高 | 惊疑、委屈、狂喜交织 | 水袖半掩,眼神从躲闪到坚定 |

| 讲什么节孝两全 | 舒缓转明快,擞音突出 | 回顾苦难,展现喜悦 | 台步由慢到快,水袖翻花 |

| 登殿封后 | 高亢与幽咽并存,尾音拖长 | 庄重、自信、感恩 | 稳步登台,水袖展开,眼神平视前方 |

相关问答FAQs

Q1:冯蕴演绎《大登殿》时,如何处理王宝钏从寒窑苦守到登殿团圆的情感跨度?

A1:冯蕴通过“眼神-唱腔-身段”三位一体的方式处理情感跨度,寒窑阶段,眼神低垂、唱腔压抑,身段含胸驼背,表现人物的憔悴与绝望;相认初期,眼神躲闪、唱腔颤抖,身段拘谨,体现多年分离后的陌生与试探;登殿后,眼神逐渐明亮、唱腔转为明快,身段挺拔,展现从苦难中走出的雍容,她特别注重“微表情”的运用,如嘴角不易察觉的上扬、眼神中闪过的泪光,将十八年的沧桑与团圆的喜悦细腻融合,避免了情感表达的突兀。

Q2:程派唱腔在《大登殿》中如何通过“幽咽之美”强化人物内心戏?

A2:程派“幽咽之美”主要体现在唱腔的“低回婉转”与“含蓄内敛”,冯蕴在演唱时,刻意减少高音的直白释放,而是通过“脑后音”将声音送得深远,形成“云遮月”般的朦胧感,例如王宝钏诉说“十八年寒窑苦”时,唱腔如泣如诉,每个字都带着压抑的颤音,仿佛将十八年的委屈都倾注在声腔的起伏中,这种“幽咽”并非软弱,而是将强烈的情感内化为深沉的声线,既符合程派“以情带声”的美学追求,又让观众在“听懂”唱腔的同时,感受到人物内心的波澜。