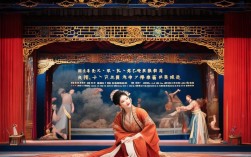

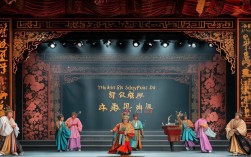

豫剧《王保童告状》作为传统经典剧目,以其曲折的情节、鲜明的人物和强烈的戏剧冲突深受观众喜爱,下集在上集王保童家遭奸人陷害、父亲蒙冤入狱、母亲气绝身亡的悲剧基础上,聚焦于王保童逃亡告状、历经磨难最终沉冤得雪的曲折历程,展现了古代社会底层百姓对正义的执着追求与清官文化的精神寄托。

下集开篇,王保童在乡邻的掩护下躲过官府追捕,身负血海深仇的他决定赶往京城,向包拯大人告状,临行前,他跪倒在父母坟前,泣血立誓:“不告倒奸贼,誓不为人!”此时的王保童虽年仅十六七岁,却眼神坚毅,怀揣着父亲临终前偷偷塞给他的半块玉佩(证明身份的信物)和一份记载奸人贪污赈灾款的账本,踏上了充满未知的告状之路,他化装成小乞丐,一路风餐露宿,不仅要躲避官府的通缉,还要应对沿途地痞流氓的欺凌,一次,他因饥饿偷拿了一个馒头,被店家发现围打,幸得一位路过的老汉相救,老汉见他可怜,不仅给他干粮,还告诉他:“去京城找包青天,他是百姓的活阎罗!”这句话让王保童看到了希望,更坚定了他告状的决心。

经过数月艰辛跋涉,王保童终于来到京城,京城衙门森严,状纸递进不易,加之奸人已在京城安插眼线,他刚到衙门口就被便衣盯上,情急之下,他躲进了一家茶馆,茶馆老板娘见他面生可怜,不仅给他热饭热菜,还指点他:“要想见包大人,不如去午门外拦轿喊冤,不过风险极大,若被抓住轻则打板子,重则坐牢。”王保童深知时间紧迫,若不能尽快告状,父亲恐在狱中遭毒手,次日清晨,他怀揣状纸,在包拯回府的必经之之路上跪地拦轿,高喊“冤枉!”包拯的轿夫正要驱赶,却被包拯叫住,包见他衣衫褴褛、面黄肌瘦,却眼神透着不屈,便命人接过状纸,状纸字字血泪,详细讲述了父亲被诬陷的经过,以及奸人勾结、贪污受贿的罪行,包拯阅后眉头紧锁,深知此案背后牵连甚广,为不打草惊蛇,他先让王保童在府中暂住,暗中派人前往王保童家乡调查。

京城奸党得知王保童已找到包拯,惊慌之余决定铤而走险,买通狱卒,欲在狱中害死王保童的父亲,并伪造“畏罪自杀”的现场,包拯派出的调查快马加鞭,在当地百姓的帮助下,找到了曾被奸人胁迫作伪证的证人,并收集到了赈灾款被挪用的账目副本和贪污官员的收据,证据逐渐清晰,包拯决定升堂审案,公堂之上,奸党气焰嚣张,反咬王保童诬告忠良,包拯不慌不忙,先让王保童当庭陈述冤情,随后呈上收集到的物证:伪造的文书、收据、证人证词,面对铁证,奸党仍负隅顽抗,包拯大怒,喝道:“人证物证俱在,还敢狡辩!来人,传证人上堂!”在证人指证和账本原件的双重压力下,奸党终于低头认罪,交代了全部罪行,原来,王保童的父亲在任期间,因拒绝与奸党同流合污,被诬陷贪污赈灾款,奸党则趁机侵吞了十万两白银,致使无数百姓流离失所。

真相大白之日,包拯下令将奸党打入死牢,其党羽一并严惩,王保童父亲的冤案得以平反,官复原职,并因清正廉洁被朝廷重用,王保童也被封为“义士”,受到了百姓的敬仰,当包拯将半块玉佩交还给他时,王保童跪地磕头,泪流满面:“若不是包大人为民做主,我王保童家就永世不得翻身!”包拯扶起他,语重心长地说:“自古邪不压正,只要你心中向善,坚守正义,终能见到天日!”此案过后,京城百姓无不拍手称快,编出歌谣传唱:“包青天,断冤案,王保童,告状险,善恶到头终有报,百姓心中明镜悬!”

为更直观展现王保童告状过程中的关键节点,以下表格梳理其核心事件与转折:

| 关键事件 | 涉及人物 | 王保童的行动 | 结果/影响 |

|---|---|---|---|

| 逃亡启程 | 父母、乡邻 | 躲避追捕,化装成小乞丐 | 带着信物和账本踏上告状之路 |

| 路遇老汉 | 老汉 | 获得干粮与包拯信息 | 坚定告状决心,明确方向 |

| 初到京城受阻 | 便衣、店家 | 躲进茶馆,寻求帮助 | 得到老板娘指点,计划拦轿喊冤 |

| 午门拦轿告状 | 包拯、轿夫 | 跪地喊冤,递交状纸 | 被包拯收留,案件进入调查程序 |

| 公堂对峙 | 奸党、包拯 | 当庭陈述,呈递物证 | 奸党认罪,冤案得以平反 |

《王保童告状》下集通过“逃亡—受阻—求助—告状—查案—审案—平反”的完整叙事,不仅展现了王保童的孝心与勇气,更凸显了包拯“铁面无私、执法如山”的清官形象,在封建社会,底层百姓告状本就是“难于上青天”,王保童的遭遇折射出当时司法制度的黑暗与腐败,而包拯的出现则给了百姓一丝希望,这种“清官文化”虽带有时代局限性,却寄托了人们对公平正义的永恒向往,剧中的唱段如“见包爹哭出了悲声惨状”高亢悲愤,将王保童的绝望与期盼演绎得淋漓尽致;“包相爷坐开封府为民做主”则气势恢宏,唱出了百姓对清官的敬仰与信赖,这正是豫剧艺术“以情动人、以戏化人”的魅力所在。

相关问答FAQs

问题1:王保童告状过程中最大的困难是什么?他是如何克服的?

解答:王保童告状最大的困难来自两方面:一是官府的腐败与奸党的阻挠,从家乡到京城,他不仅要躲避通缉,还面临状纸被抢、证人被威胁等风险;二是底层百姓告状无门的现实,衙门“门难进、脸难看、事难办”,让他几乎走投无路,他通过化装身份、借助民间力量(如茶馆老板娘、老汉)获取信息与帮助,以“拦轿喊冤”这种极端方式引起包拯注意,同时依靠父亲留下的关键证据(账本、玉佩)和自身坚定的信念,最终克服困难,赢得正义。

问题2:《王保童告状》中包拯的角色有何现实意义?

解答:包拯在剧中不仅是案件的审判者,更是百姓正义的化身,在封建社会,司法权往往被权贵垄断,底层百姓冤屈难申,包拯“不畏权贵、明察秋毫”的形象,满足了人们对“清官”的期待,他的存在象征着制度内的正义力量,提醒当权者“水能载舟,亦能覆舟”,也警示后人:无论时代如何变迁,坚守公平正义、维护百姓利益始终是社会进步的基石,这种“清官文化”虽带有理想化色彩,却反映了人民群众对法治与公正的朴素追求,至今仍具有现实启示意义。