京剧作为中华优秀传统文化的瑰宝,历经二百余年传承与发展,以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,成为中华民族精神世界的重要标识,在当代多元文化冲击下,京剧艺术面临着观众老龄化、传播形式单一、青年群体认知不足等现实挑战,在此背景下,“京剧电影节”应运而生,不仅为京剧艺术的传承与创新搭建了崭新平台,更以“振国”为使命,通过文化赋能、艺术振兴、国际传播等多维度实践,推动京剧从传统舞台走向更广阔的文化视野,成为彰显文化自信、助力文化强国建设的重要力量。

京剧电影节的核心价值,首先在于其对传统艺术的“守护与激活”,作为国家级文化项目,电影节以“经典回溯”为根基,系统梳理京剧艺术的历史脉络,通过设立“百年经典单元”,电影节对《霸王别姬》《贵妃醉酒》《锁麟囊》等传世名剧进行数字化修复与舞台实录,运用4K超高清拍摄、环绕声技术还原舞台细节,让老一辈艺术家的精湛表演得以永久留存,电影节邀请京剧界泰斗如梅葆玖、叶少兰等艺术家开设大师课,通过口传心授、示范教学,将表演经验、创作理念传递给青年演员,形成“老中青”三代艺术家的对话,这种“抢救性保护”与“传承性传播”相结合的模式,不仅守护了京剧艺术的“根”与“魂”,更让经典剧目在当代焕发新生,2023年京剧电影节展出的《定军山》修复版,通过数字化手段还原了谭鑫培先生初登银幕时的历史场景,引发观众对京剧与电影渊源的深度探讨,相关话题在社交媒体阅读量突破5亿次,带动青年群体对传统戏曲的关注热潮。

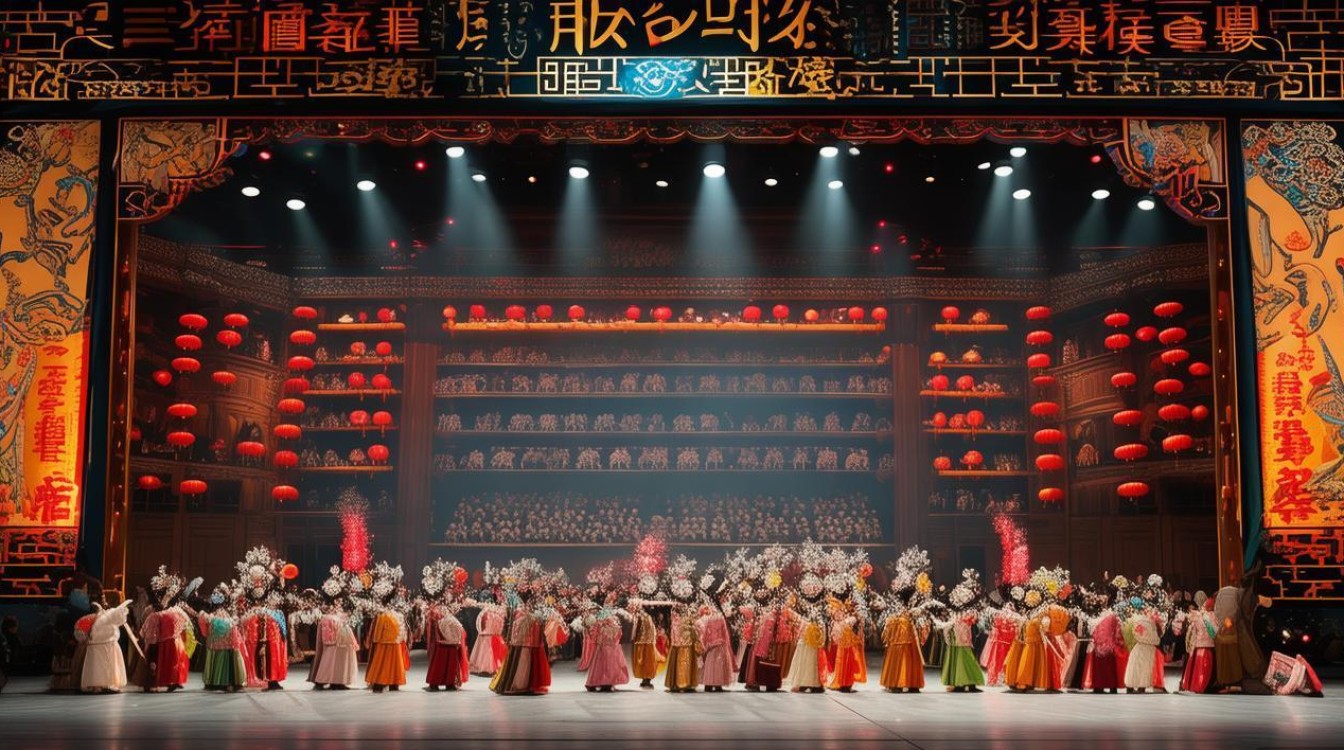

创新是京剧艺术“振国”的生命线,京剧电影节以“守正创新”为宗旨,鼓励传统艺术与现代审美、科技元素的融合,在“新创佳作单元”中,涌现出一批兼具思想深度与艺术感染力的现代京剧作品,如《红灯记》的新编版将革命叙事与当代价值观结合,《西安事变》通过多媒体舞台技术呈现历史场景,《大宅门》则以京剧程式演绎家族史诗,这些作品既保留了京剧“唱念做打”的核心技艺,又在题材、音乐、舞美上大胆突破,吸引了更多年轻观众,电影节还设立“跨界融合论坛”,邀请京剧艺术家与电影导演、游戏设计师、数字技术专家探讨合作可能,京剧元素与科幻电影的结合——在电影《流浪地球2》中,京剧唱段被融入太空场景的配乐,既展现了东方美学的宇宙观,也为京剧开辟了新的传播场景;而京剧脸谱与数字游戏的联动,让玩家通过互动体验“勾脸”“身段”等技艺,实现了艺术传播的“破圈”,这种“传统为体、创新为用”的实践,让京剧从“老艺术”变为“新潮流”,成为连接传统文化与当代生活的桥梁。

京剧的“振国”之路,必然走向世界,京剧电影节以“文化外交”为抓手,通过国际展映、学术研讨、人才交流等方式,推动京剧成为“讲好中国故事”的重要载体,电影节设立“国际单元”,邀请美国、英国、日本等国家的京剧团体参与演出,如美国纽约京剧团的《白蛇传》、英国皇家莎士比亚剧团与京剧艺术家合作的《麦克白》改编版,展现了京剧在不同文化语境下的生命力,电影节举办“京剧与世界戏剧”论坛,中外学者围绕“传统艺术的现代化转型”“跨文化传播的路径创新”等议题展开对话,形成《京剧国际传播共识》,为戏曲艺术出海提供理论支撑,值得一提的是,电影节还通过“线上展映平台”覆盖全球100多个国家和地区,观众可通过直播、点播观看京剧演出,累计海外观看量超10亿次,在法国戛纳国际电影节期间,京剧电影节特别举办“中国日”活动,京剧《贵妃醉酒》的选段让欧洲观众领略到“东方歌剧”的独特魅力,法国《费加罗报》评价道:“京剧不仅是中国的艺术,更是人类共同的文化财富。”这种“以艺通心”的传播,让京剧成为中国文化“走出去”的亮丽名片。

京剧电影节的“振国”实践,还体现在对文化产业的带动与青年人才的培养上,通过“京剧+”产业融合模式,电影节推动了京剧与旅游、教育、文创等领域的联动,在旅游方面,电影节举办地如北京、上海、南京等城市,推出“京剧主题旅游路线”,串联剧场、戏校、文创园区,形成“看戏、学戏、购戏”的产业链;在教育方面,电影节与高校合作设立“京剧艺术鉴赏”课程,编写青少年京剧教材,开展“京剧进校园”活动,累计覆盖学生超百万人次;在文创领域,电影节开发的脸谱书签、戏服盲盒、数字藏品等产品,将京剧元素融入日常生活,让传统文化“可触摸、可携带”,电影节设立“青年人才扶持计划”,通过编剧大赛、青年演员展演、创投会等形式,为青年艺术家提供创作与展示平台,青年编剧王磊凭借京剧《敦煌女儿》获得电影节新编剧目奖后,作品被多家院团搬上舞台,他说:“电影节让我们这些年轻人有机会用京剧表达当代情感,这是对传统最好的传承。”

京剧电影节主要活动板块及意义

| 活动板块 | 现实意义 | |

|---|---|---|

| 经典回溯单元 | 百年经典剧目数字化修复、大师课、历史文献展 | 守护艺术根脉,实现“抢救性保护”与“传承性传播” |

| 新创佳作单元 | 现代京剧展演、跨界论坛、科技融合实践 | 推动传统艺术创新,吸引年轻受众,激活艺术生命力 |

| 国际传播单元 | 海外团体演出、国际学术研讨、全球线上展映 | 促进文化交流,提升京剧国际影响力,彰显文化自信 |

| 青春传承板块 | 青少年京剧大赛、校园课程、文创开发 | 培养青年受众与人才,实现京剧艺术的代际传承 |

| 产业融合板块 | 京剧主题旅游、文创产品开发、影视联动 | 带动文化产业发展,形成“艺术+经济”良性循环 |

京剧电影节的举办,不仅是对京剧艺术的振兴,更是对文化强国建设的生动实践,它让京剧从“小众舞台”走向“大众视野”,从“传统遗产”变为“当代潮流”,从“民族符号”成为“世界语言”,正如京剧表演艺术家张建国所说:“京剧的根在中国,但它的枝叶可以伸向全世界,电影节让更多人看到,这门古老艺术依然充满生机与力量。”随着京剧电影节的持续举办,京剧必将在新时代焕发出更加璀璨的光彩,为中华民族伟大复兴提供强大的精神动力。

相关问答FAQs

Q1:京剧电影节如何有效吸引年轻观众?

A1:京剧电影节通过“传统+现代”的融合策略吸引年轻观众:利用科技手段提升观演体验,如4K超高清直播、VR舞台沉浸式体验,让年轻观众以更便捷的方式接触京剧;推动内容创新,鼓励新编现代京剧贴近当代生活,如职场题材《办公室的故事》、青春校园版《梁山伯与祝英台》,引发青年群体共鸣;通过短视频平台发起“京剧挑战赛”“戏腔翻唱”等活动,邀请网红、偶像参与京剧元素演绎,降低京剧的“入门门槛”,数据显示,2023年京剧电影节的线上观众中,18-35岁群体占比达45%,较往年增长20%,年轻观众已成为京剧艺术的重要新生力量。

Q2:京剧电影节对京剧传承人培养有何作用?

A2:京剧电影节通过“平台搭建+资源倾斜”助力传承人成长:一是设立“青年人才扶持计划”,为青年编剧、导演、演员提供创作基金与展示机会,如青年演员张克帆通过电影节展演脱颖而出,成为国家京剧院重点培养对象;二是举办“大师工作坊”,邀请尚长荣、李炳淑等艺术家一对一指导青年演员,传授表演技巧与艺术理念;三是推动“传帮带”机制,通过“名家+新秀”合作演出,如艺术家于魁智与青年演员李胜素同台演绎《野猪林》,让青年演员在实践中提升技艺,电影节还建立“传承人数据库”,系统记录老艺术家的表演资料,为青年传承人提供学习素材,形成“抢救—传承—创新”的人才培养闭环。