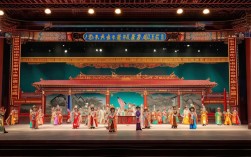

中国戏曲作为中华优秀传统文化的瑰宝,其独特的程式化表演、写意化舞台和深厚的文化底蕴,为当代艺术创作提供了丰富的灵感源泉,在高校艺术专业毕业设计中,戏曲主题作品逐渐成为学生探索传统与现代融合的重要载体,既包含对经典剧目的解构与重构,也融入现代表达手法,展现出年轻一代对传统文化的理解与创新,这些毕设作品涵盖戏曲文学、音乐、表演、舞台美术等多个维度,通过扎实的专业实践与跨界尝试,为戏曲的当代传承注入新活力。

戏曲毕设作品的选题往往呈现出多元化特征,学生倾向于从经典剧目中汲取养分,如《牡丹亭》《西厢记》《霸王别姬》等,通过改编、缩编或片段演绎,重新诠释传统故事的核心内涵,有学生以《牡丹亭·游园惊梦》为蓝本,用现代舞的身语汇融合昆曲的水袖功,表现杜丽娘的内心觉醒,赋予经典剧目当代情感共鸣,现当代题材的创作也成为趋势,学生结合社会议题、生活体验,创作反映时代精神的戏曲小品,如以非遗传承为背景的黄梅戏小戏《绣娘》,通过年轻绣娘与老艺人的冲突与和解,探讨传统技艺在现代社会中的生存与发展,既保留了戏曲的“唱念做打”,又融入了现实主义关怀,跨媒介融合的选题日益增多,如戏曲动画、戏曲沉浸式戏剧、戏曲数字影像等,拓展了戏曲艺术的表现边界。

创作流程上,戏曲毕设作品通常遵循严谨的艺术规律,同时鼓励创新突破,以戏曲舞台设计毕设为例,其创作可分为文献研究、概念构思、方案设计、模型制作与效果呈现五个阶段,文献研究阶段,学生需深入分析剧目历史背景、美学特征及传统舞台规制,如京剧的“一桌二椅”、昆曲的“出将入相”等;概念构思阶段,结合主题提炼核心视觉符号,如《白蛇传》中“水”的意象可转化为流动的纱幕与灯光设计;方案设计阶段,绘制舞台平面图、立面图及效果图,明确布景、道具、灯光、服装的协同关系;模型制作阶段,通过比例模型验证空间结构与视觉效果;最终通过多媒体技术模拟演出场景,呈现舞台动态效果,这一过程既考验学生的专业功底,也锻炼其综合解决问题的能力。

在艺术表现上,创新是戏曲毕设作品的核心追求,音乐方面,学生在保留戏曲声腔特点的基础上,尝试融入电子音乐、爵士乐等元素,如越剧毕设作品《新梁祝》用电子合成器模拟古筝音色,与乐队协奏形成传统与现代的对话;表演方面,突破单一行当限制,探索“跨行当表演”或“戏曲化肢体戏剧”,如话剧演员借鉴戏曲的“虚拟表演”手法,在无实物表演中展现“骑马行舟”的经典程式;舞台美术方面,多媒体技术的应用尤为突出,全息投影可实现时空场景的快速切换,交互式装置让观众参与剧情推进,如京剧《锁麟囊》毕设中,通过感应式灯光,观众席的灯光随薛湘灵的情绪变化而明暗交替,增强沉浸感,这些创新并非对传统的背离,而是在深刻理解戏曲美学规律后的延伸与发展。

技术手段的融入为戏曲毕设作品提供了新的可能性,数字建模软件(如SketchUp、3ds Max)被用于舞台设计的可视化呈现,精确还原空间比例与光影效果;动作捕捉技术记录戏曲表演的身段数据,为动画角色设计提供参考;VR技术则构建虚拟戏曲剧场,让观众以第一视角体验“后台化妆”“舞台走位”等环节,普及戏曲文化,某动画专业学生的毕设《戏曲脸谱的数字化再生》,通过3D建模将京剧脸谱转化为动态数字形象,结合AR技术,手机扫描即可观看脸谱角色的“出场戏”,实现了传统符号的年轻化传播,技术应用需以戏曲的本体特征为根基,避免过度依赖技术而削弱戏曲的“写意精神”与“程式之美”。

实践层面,戏曲毕设作品的最终呈现往往离不开多学科协作,文学专业的学生负责剧本改编,需兼顾戏曲的“曲牌体”或“板式体”结构;音乐专业学生设计唱腔与配器,需符合剧种的音乐逻辑;表演专业学生打磨身段与念白,需传承戏曲的“四功五法”;数字媒体专业学生负责技术实现,需理解戏曲的叙事节奏,这种协作模式不仅锻炼了学生的团队沟通能力,也促进了不同专业间的知识交叉,某高校戏曲综合毕设《青春版·桃花扇》,由戏剧影视文学、音乐表演、舞台美术、数字媒体四个专业学生联合创作,通过剧本的青春化改编、流行音乐元素的融入、多媒体舞台的运用,在校内外演出中引发热烈反响,证明了跨学科合作对戏曲创新的有效推动。

总体而言,中国戏曲毕设作品是传统艺术与当代教育碰撞的成果,既承载着戏曲文化的传承使命,也彰显着青年一代的创新活力,这些作品或许在艺术成熟度上尚有不足,但其对传统的敬畏之心、对创新的探索勇气,以及对戏曲当代价值的深入思考,为戏曲艺术的可持续发展提供了有益参考,随着教育理念的更新与技术手段的进步,戏曲毕设作品有望在传统与现代的平衡中,探索出更广阔的表达空间,让古老戏曲在新时代焕发光彩。

相关问答FAQs

Q1:戏曲毕设作品如何平衡传统程式与现代表达?

A1:平衡传统与现代表达需遵循“守正创新”原则。“守正”即深入理解戏曲的核心美学,如程式化表演、虚拟化舞台、写意性叙事等,确保作品不脱离戏曲的本体特征;“创新”则是在此基础上融入当代元素,如主题选择贴近现实、音乐语言跨界融合、舞台技术辅助叙事等,在表演中保留戏曲的“圆场”“亮相”等程式,但结合现代舞的肢体张力;在剧本改编中保留传统故事的内核,但用当代视角解读人物动机,关键在于创新需服务于主题表达,而非为创新而创新,确保传统程式在现代表达中仍具有艺术感染力。

Q2:数字技术在戏曲毕设中的应用可能面临哪些挑战?

A2:数字技术应用面临三方面挑战:一是技术门槛,学生需掌握建模、编程、动作捕捉等技能,若技术不熟练易导致作品呈现效果粗糙;二是美学融合,数字技术(如VR、全息投影)的写实风格可能与戏曲的“写意”美学冲突,需找到二者的结合点,如用投影营造“写意场景”而非模拟真实环境;三是文化表达,过度依赖技术可能弱化戏曲的人文内涵,需确保技术为剧情服务,避免喧宾夺主,解决这些挑战需加强跨学科学习,鼓励学生与技术专业合作,并在创作中始终以戏曲文化为核心导向。