《打虎上山》作为现代京剧《智取威虎山》中的核心选段,自1964年由上海京剧院创排以来,便以其跌宕的剧情、鲜明的艺术特色和深刻的精神内涵,成为中国戏曲史上的经典之作,该剧取材于曲波小说《林海雪原》,讲述了解放军侦察排长杨子乔装土匪“胡标”,凭借过人的智勇打入威虎山匪巢,与座山雕斗智斗勇,最终为剿灭土匪、解放林海雪原奠定基础的英雄故事,作为“革命样板戏”的代表,《打虎上山》不仅将传统京剧的程式化表演与现代题材相结合,更通过音乐、唱腔、舞美等元素的革新,塑造了杨子荣这一深入人心的英雄形象,至今仍在舞台上焕发着蓬勃的生命力。

剧情与人物:英雄史诗的浓缩呈现

《打虎上山》一折聚焦杨子荣“上山”的关键环节,剧情紧凑而富有张力,故事发生于解放战争时期,东北林海雪原深处,座山雕率领的“座山雕匪帮”盘踞威虎山,成为当地百姓的心腹大患,为摸清匪情、一网打尽,杨子荣主动请缨,化名“胡标”,携带联络图与“许旅长”的“引荐信”独闯匪窟,上山途中,他需通过土匪的“黑话”盘查,面对“天王盖地虎,宝塔镇河妖”的暗号考验,以“宝塔镇河妖,蘑菇炖小鸡”巧妙回应,初步赢得土匪的信任,进入威虎厅后,他更以献“秘密联络图”为饵,与座山雕展开心理博弈,最终凭借沉着冷静的应对和精准的表演,骗取了座山雕的信任,为后续“智取威虎山”的行动埋下伏笔。

这一折戏虽篇幅不长,却将杨子荣的智、勇、谋展现得淋漓尽致,他不仅是身怀绝技的侦察英雄,更是临危不惧的革命战士——面对茫茫林海、皑皑白雪,他“穿林海跨雪原气冲霄汉”,将个人生死置之度外;面对狡猾的座山雕,他“胸有朝阳”,始终保持着对革命事业的绝对忠诚,人物形象的丰满与立体,使得杨子荣超越了脸谱化的“英雄”符号,成为兼具人性温度与革命精神的经典舞台形象。

艺术特色:传统与创新的完美融合

《打虎上山》的成功,离不开对传统戏曲艺术的继承与突破,其艺术特色主要体现在音乐、表演、舞美等多个维度,共同构建了极具感染力的舞台呈现。

(一)音乐与唱腔:革新的旋律,时代的强音

京剧音乐以“西皮”“二黄”为基础板式,《打虎上山》在传统框架上融入了丰富的音乐元素,赋予唱腔强烈的时代感与戏剧性,杨子荣的核心唱段“穿林海跨雪原气冲霄汉”,以“西皮导板”起腔,“气冲霄汉”四字高亢激越,如利剑划破长空,瞬间展现人物豪迈气概;随后转“西皮原板”,节奏明快,旋律昂扬,唱出“党把任务来承担,越是艰险越向前”的革命信念;中间穿插“西皮流水”,如“朔风吹,林涛吼,峡谷震荡”一句,通过急促的节奏模拟风雪呼啸与行军步伐,将环境险境与人物决心交织在一起,伴奏中加入了西洋乐器的元素,如小号的嘹亮烘托战场氛围,弦乐的低沉铺垫紧张情绪,与传统京胡、锣鼓形成碰撞,既保留了京剧的“韵味”,又增强了音乐的张力。

(二)表演与身段:程式化的张力,写意的真实

传统京剧的“唱念做打”在《打虎上山》中被赋予了新的内涵,杨子荣的“做功”尤为突出:上山时的“趟马”动作,以虚拟的鞭花、腾跃配合锣鼓点,生动再现骑马飞雪的矫健;与土匪对峙时的眼神戏,从警惕到沉稳,从试探到自信,细微的变化中暗藏刀光剑影;“献图”时的身段设计,结合“云手”“踢腿”等传统程式,却通过幅度与力度的调整,表现出人物内心的紧张与外部的从容,形成“外松内紧”的表演节奏,童祥苓等表演艺术家通过长期打磨,将杨子荣的“智”与“勇”转化为可感可视的舞台动作,让观众在程式化的表演中感受到真实的人物情感。

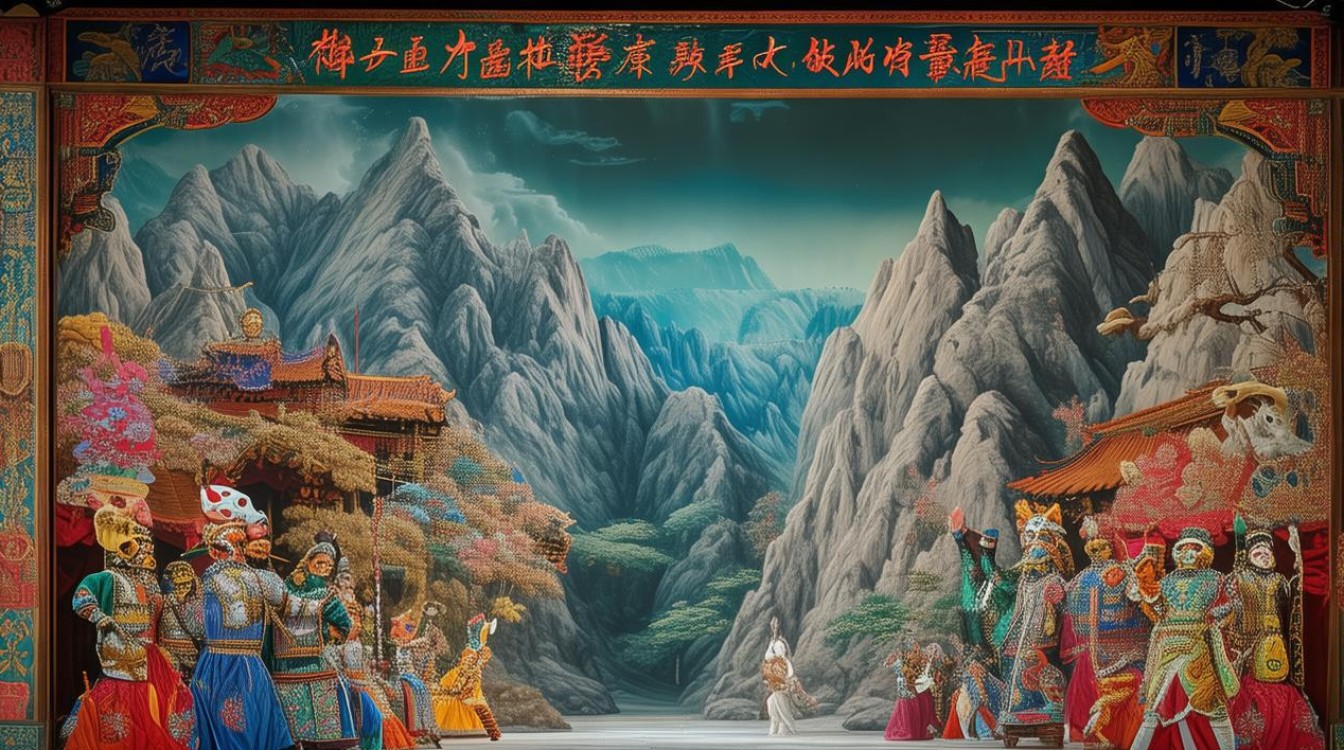

(三)舞美与灯光:写意的意境,沉浸的体验

《打虎上山》的舞美突破了传统京剧“一桌二椅”的简约模式,采用虚实结合的手法营造“林海雪原”的壮阔景象,背景通过投影呈现皑皑雪山、茫茫林海,配合转台的运用,实现场景的自然切换;灯光设计极具象征意义:冷色调的蓝白光表现环境的严寒与险峻,暖色调的红光则象征杨子丹心中的“朝阳”(革命信仰),两者交替出现,暗示着光明与黑暗的较量,道具方面,皮袄、枪支、联络图等细节的写实处理,与传统戏曲的写意风格相得益彰,既增强了舞台的真实感,又不失戏曲的美学特质。

下表为《打虎上山》核心艺术元素解析:

| 艺术元素 | 具体表现 | 艺术效果 |

|--------------|--------------|--------------|

| 音乐唱腔 | 西皮导板/原板/流水结合,加入西洋乐器伴奏 | 高亢激越,展现人物豪情与革命信念,增强戏剧张力 |

| 表演身段 | 趟马、眼神戏、云手等程式化动作的创新运用 | 外化人物内心,虚实结合,实现“写意”与“真实”的统一 |

| 舞美灯光 | 投影营造雪原背景,冷暖色调交替,写实道具 | 营造沉浸式场景,象征光明与黑暗的斗争,强化主题 |

文化意义:时代精神的永恒传承

作为“红色经典”,《打虎上山》不仅是一部艺术作品,更是一面映照时代精神的镜子,它诞生于20世纪60年代,彼时中国正处于社会主义建设的关键时期,作品通过杨子荣的英雄事迹,弘扬了“一不怕苦、二不怕死”的革命英雄主义精神,传递了“为人民服务”的崇高信仰,其“智取”而非“强攻”的斗争策略,也体现了中国共产党人“实事求是、灵活机动”的思想方法,具有深刻的思想教育意义。

改革开放后,《打虎上山》的艺术价值被重新审视,它所代表的“传统与现代结合”的创作理念,为戏曲改革提供了宝贵经验,近年来,随着“京剧进校园”“非遗保护”等工程的推进,年轻一代通过《打虎上山》感受京剧艺术的魅力,理解革命历史的精神内核,从舞台到银幕,从戏曲到影视(如1970年电影《智取威虎山》),杨子荣的形象跨越时空,成为几代中国人的共同记忆,彰显了红色文艺作品历久弥新的生命力。

相关问答FAQs

Q1:《打虎上山》中杨子荣的唱腔“穿林海跨雪原气冲霄汉”为何能成为经典?

A1:这段唱腔的经典性体现在三个方面:一是旋律设计的戏剧性,“西皮导板”的起腔高亢激越,“气冲霄汉”四字以假声拖腔,瞬间点燃观众情绪,随后转“西皮原板”节奏平稳,形成“先抑后扬”的对比;二是唱词与人物性格的契合,“穿林海跨雪原”勾勒出英雄的矫健身姿,“党把任务来承担,越是艰险越向前”直抒胸臆,展现了杨子荣的革命信仰;三是音乐与表演的融合,演唱时配合“趟马”“亮相”等身段,唱腔与动作相得益彰,将人物的豪情壮志转化为视听震撼,因此成为久演不衰的“名段”。

Q2:为什么说《打虎上山》是“现代京剧”改革的成功范例?

A2:《打虎上山》的成功在于它实现了“传统戏曲程式”与“现代题材内容”的有机统一:在内容上,它以革命历史为题材,塑造了具有时代特征的英雄形象,突破了传统戏曲才子佳人、帝王将相的题材局限;在形式上,它保留京剧的“唱念做打”“手眼身法步”等核心技艺,同时创新音乐(融入西洋乐器)、舞美(虚实结合的场景)、灯光(象征性运用)等元素,解决了现代题材如何“戏曲化”的难题;在思想上,它通过艺术作品传递革命精神,实现了“寓教于乐”的社会功能,这种“守正创新”的创作路径,为现代戏曲发展提供了可借鉴的范式,使其成为“现代京剧”的标杆之作。