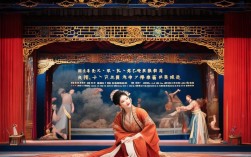

河南豫剧作为中原文化的璀璨瑰宝,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的生活底蕴,深受广大观众喜爱,在众多经典剧目中,《卷席筒》堪称一部家喻户晓的代表作,它以跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物和浓郁的乡土气息,展现了豫剧艺术的独特魅力,也成为河南戏曲文化的重要符号。

《卷席筒》的故事发生在古代河南,围绕贫苦少年苍娃的命运展开,苍娃自幼父母双亡,被善良的嫂子赵氏收养,与嫂子及兄长林苍玉共同生活,兄长林苍玉进京赶考,家中只剩下嫂子赵氏与苍娃,赵氏为人刻薄,对苍娃百般虐待,苍娃却始终逆来顺受,心怀感恩,不料,赵氏与情人合谋杀害丈夫(苍娃的兄长),并嫁祸给苍娃,苍娃百口莫辩,被糊涂的县官判处死刑,秋后问斩,行刑前,苍娃恳求狱卒将他与一同入狱的“疯僧”互换身份,自己则卷着席筒(古代穷人的裹尸席)逃亡,逃亡途中,苍娃巧遇高中状元的兄长林苍玉,在兄长的帮助下,真相终于大白,恶人受到惩罚,苍娃的冤屈得以洗刷,最终与嫂子赵氏(此时已幡然悔悟)和好如初,一家团圆。

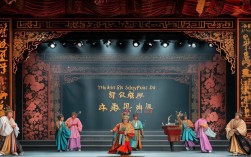

剧目中,苍娃的形象最为深入人心,他出身贫寒却心地善良,面对嫂子的虐待从不记恨,甚至在被诬陷判死时,首先想到的不是自己,而是担心连累他人,他的“卷席筒”逃亡情节,既充满戏剧性,又凸显了他的机智与坚韧,在“苍娃告状”一场中,他手持席筒,声泪俱下地诉说冤情,唱腔时而悲愤激昂,时而哀婉动人,将一个底层小人物的绝望与希望演绎得淋漓尽致,成为豫剧舞台上的经典片段,嫂子赵氏的形象则具有复杂性,她既有凶狠毒辣的一面,也有最终良心发现、幡然悔悟的转变,这种“善恶有报”的设定,既符合传统道德观念,也引发观众对人性多层次的思考。

从艺术特色来看,《卷席筒》充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的精髓,唱腔上,它以豫东调为主,旋律高亢明快,节奏鲜明,尤其苍娃的唱段,既有“大起板”的豪放,又有“二八板”的婉转,极具感染力,念白方面,采用河南方言,朴实生动,贴近生活,如苍娃与狱卒、兄长的对话,充满了乡土气息,让观众倍感亲切,表演上,演员的身段、表情都紧扣人物性格,苍娃的憨厚、赵氏的刁钻、官员的昏庸,都通过细腻的表演展现得栩栩如生,剧中的道具运用也颇具特色,“席筒”作为贯穿全剧的重要道具,既是苍娃贫苦生活的象征,也是推动剧情发展的关键,从“裹尸席”到“逃亡工具”,再到“昭雪信物”,其意义不断升华,体现了豫剧艺术“以简驭繁”的智慧。

作为河南地方戏的经典,《卷席筒》不仅具有很高的艺术价值,更承载着深厚的文化内涵,它通过苍娃的故事,歌颂了底层人民的善良与坚韧,批判了人性的贪婪与邪恶,传递了“善恶有报”“正义必胜”的传统价值观,剧目以河南民间故事为蓝本,融入了中原地区的生活习俗、伦理观念和语言特色,是中原文化的一面镜子,自诞生以来,《卷席筒》历经百年传承,经过几代豫剧艺术家的打磨,已成为河南戏曲的代表剧目之一,不仅活跃在城乡舞台,还被改编成电影、电视剧,传播到全国各地,甚至走出国门,让更多人感受到豫剧艺术的魅力。

为了让观众更深入地了解《卷席筒》,以下通过表格梳理其核心信息:

| 类别 | |

|---|---|

| 剧种 | 河南豫剧 |

| 题材类型 | 古装伦理剧 |

| 核心情节 | 贫儿苍娃被嫂子诬陷杀人,历经磨难后真相大白,家庭团圆 |

| 代表人物 | 苍娃(善良、机智的贫苦少年)、赵氏(从刻薄到悔悟的嫂子)、林苍玉(正直的兄长) |

| 经典唱段 | 《莫学那东楼长良心》《苍娃告状》 |

| 艺术特色 | 豫东调唱腔、方言念白、朴实表演、席筒道具运用 |

| 文化内涵 | 弘扬善恶有报、正义必胜的传统价值观,展现中原地区生活与伦理观念 |

相关问答FAQs

Q1:《卷席筒》中的“卷席筒”有什么象征意义?

A1:“卷席筒”是《卷席筒》的核心道具,具有多重象征意义,它象征着苍娃贫苦的社会地位,古代穷人用席筒裹尸,苍娃以席筒为“逃亡工具”,暗示了他被社会压迫的底层身份;它代表苍娃的冤屈与无奈,卷着席筒逃亡,既是被迫之举,也体现了他对命运的抗争;席筒成为昭雪冤屈的信物,当苍娃手持席筒向兄长告状时,它成为揭露真相的关键,最终让正义得以伸张,象征着“真相大白”的希望。

Q2:《卷席筒》为何能成为豫剧经典,历经百年不衰?

A2:《卷席筒》能成为豫剧经典,主要源于三方面原因:一是剧情贴近生活,善恶分明,符合大众的审美期待和道德观念,容易引发观众共鸣;二是人物形象鲜明,尤其是苍娃这一角色,集善良、机智、坚韧于一身,既有小人物的无奈,又有底层人民的闪光点,让观众既同情又敬佩;三是艺术特色鲜明,豫剧高亢的唱腔、方言念白和朴实表演,与剧目的乡土气息高度契合,形成了独特的艺术魅力,加之几代艺术家的精心打磨和传承,使其舞台生命力持久,跨越时代仍受观众喜爱。