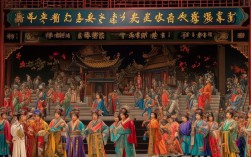

豫剧电影《花打朝》作为传统戏曲艺术与现代影视技术相结合的经典作品,承载着中原文化的深厚底蕴,以生动的叙事、鲜活的人物和独特的艺术魅力,成为豫剧电影史上的重要代表作,影片改编自豫剧传统剧目《七世姻缘》,聚焦唐朝开国功臣程咬金家庭与朝堂的纠葛,通过程七奶奶“花打朝”的经典情节,展现了民间女性的智慧、勇气与家国情怀,既保留了豫剧艺术的精髓,又通过电影语言拓展了戏曲的表现力,让传统艺术在银幕上焕发新生。

剧情梗概:市井英雄闯金殿,家国大义显真情

《花打朝》的故事背景设定在唐朝初年,天下初定,朝堂暗流涌动,开国元勋程咬金之妻程七奶奶(民间称“程咬金老婆”),本是市井出身的泼辣女性,因儿子程千忠被奸臣陷害,身陷死罪,为救儿子,她毅然打破“女子不得上朝”的礼教束缚,带领家将闯金殿“花打朝”,影片以程七奶奶“闯宫—告状—斗奸—平冤”为主线,串联起家庭伦理、朝堂斗争与民间智慧。

剧情开篇,程七奶奶在家中操持家务,得知儿子蒙冤后,她先是痛斥丈夫程咬金的“懦弱”,随后换上戎装、披挂整齐,以“花脸”扮相(豫剧“花打朝”中程七奶奶常以花脸示人,象征其刚烈性格)闯入金殿,面对唐王的质问与奸臣的阻挠,她以民间俚语、市井智慧巧妙周旋:时而拍案而起,怒斥奸臣“祸国殃民”;时而嬉笑怒骂,用“泼辣”伪装掩饰内心焦虑;更以程咬金开国功臣的“人情牌”与“法理牌”双管齐下,最终揭露奸臣阴谋,救出儿子,还朝堂一片清明,影片在紧张的冲突中穿插程七奶奶与程咬金的夫妻互动、母子情深,既有“花打朝”的火爆场面,也有“夫妻对唱”的温情时刻,让人物形象立体丰满。

人物形象:打破刻板印象的“程七奶奶”

程七奶奶是《花打朝》的灵魂人物,也是豫剧艺术中极具代表性的女性形象,她不同于传统戏曲中“温婉贤淑”的闺阁女性,而是集“泼辣、机智、刚烈、柔情”于一身的“市井英雄”,其形象塑造主要体现在三方面:

一是“身份反差”,程七奶奶出身市井,不懂朝堂规矩,却因救子心切,以“无知者无畏”的姿态挑战权威,她闯金殿时,不穿宫女装,反着便装、挎竹篮,用“家常话”对“朝堂礼”,这种“身份错位”既制造了喜剧效果,也凸显了民间对礼教的蔑视与对正义的追求。

二是“性格层次”,她表面泼辣,实则内心柔软:得知儿子蒙冤时,她捶胸顿足、泪如雨下;面对丈夫的责备,她既撒娇又抱怨,尽显妻子本色;奸臣被惩后,她又收敛锋芒,回归家庭,这种“刚柔并济”的性格,让人物既有冲击力,又接地气。

三是“精神内核”,程七奶奶的“花打朝”,表面是为子申冤,深层是对“公平正义”的坚守,她虽为女性,却敢于打破“男尊女卑”的桎梏,以一己之力对抗朝堂腐败,体现了中原女性“敢作敢为”的精神特质,也折射出民间对“清官”与“正义”的朴素期待。

除程七奶奶外,程咬金的形象也颇具特色,作为开国元勋,他既有“混世魔王”的豪放,又有“惧内”的滑稽,与程七奶奶的互动充满生活气息,为严肃的朝堂剧情增添了喜剧色彩,也让“家国同构”的主题更显亲切。

艺术特色:豫剧精髓与电影语言的融合

豫剧电影《花打朝》的成功,在于其对豫剧艺术精髓的坚守与电影创新表达的结合,既保留了戏曲的“程式化美”,又通过镜头语言拓展了“叙事空间”。

(一)表演与唱腔:豫剧本体的生命力

影片严格遵循豫剧“唱念做打”的表演范式,程七奶奶的“花脸”扮相、程咬金的“架子花脸”身段,均体现了豫剧“以形传神”的特点,唱腔上,豫剧梆子腔的“高亢激越”与“细腻婉转”并用:程七奶奶“闯宫”时的唱段,节奏明快、板式多变,用【二八板】【流水板】表现其急切愤怒;与程咬金“对唱”时,则用【慢板】铺陈情感,既有夫妻间的嗔怪,又有对家国的担忧,演员的嗓音条件与情感投入,让唱腔成为人物内心的“外化”,极具感染力。

(二)镜头语言:从“舞台”到“银幕”的跨越

与传统舞台剧相比,电影镜头的运用让《花打朝》的叙事更具张力。“花打朝”核心场景中,导演采用“多角度切换”特写镜头:程七奶奶拍案时桌案的震动、奸臣惊恐的表情、唐王犹豫的眼神,通过镜头放大细节,强化戏剧冲突;用“远景”展现金殿的宏伟,用“中景”呈现程七奶奶与群臣的对峙,形成“个体”与“权力”的视觉对比,电影还通过“闪回”交代程千忠蒙冤的经过,用“蒙太奇”切换程七奶奶的家庭场景与朝堂斗争,突破了戏曲“线性叙事”的局限,让故事节奏更紧凑。

(三)场景与服化道:传统与写意的平衡

影片在场景设计上,既追求历史真实,又保留戏曲的“写意性”,金殿场景采用“虚实结合”的方式:宫殿主体以实景搭建,凸显庄重;而殿内的“龙柱”“屏风”则简化线条,突出戏曲舞台的“留白”美感,服装上,程七奶奶的“战裙”与“便装”切换,既符合人物身份变化,又用色彩(红、绿、黑)强化性格;程咬金的“莽夫装”与“官服”对比,凸显其“朝臣”与“草莽”的双重身份,这些服化道设计,既服务于剧情,又让观众直观感受到豫剧“以色塑人”的艺术特色。

文化价值与当代意义:传统艺术的“创造性转化”

《花打朝》作为豫剧经典,其文化价值不仅在于艺术形式的传承,更在于对中原文化精神的诠释,程七奶奶的形象,是中原女性“刚烈、智慧、敢担当”的缩影,体现了中原文化“重情义、尚正义”的核心价值观,影片通过“家庭—朝堂”的双线叙事,将“家国情怀”融入市井生活,让观众在“小人物”的故事中感受“大道理”,这种“接地气”的表达,正是传统艺术生命力所在。

豫剧电影《花打朝》的改编,更是对传统戏曲“创造性转化、创新性发展”的实践,它通过电影技术扩大了豫剧的受众群体——让不熟悉戏曲的观众通过“故事”走进豫剧,让老戏迷通过“镜头”重新发现艺术细节,这种“老戏新拍”的模式,为传统戏曲的当代传播提供了范例,也让更多人看到:传统艺术并非“博物馆里的标本”,而是可以与现代生活共鸣的“活态文化”。

传统舞台版与豫剧电影版《花打朝》艺术表现对比

| 对比维度 | 传统舞台版 | 豫剧电影版 |

|---|---|---|

| 演播形式 | 舞台表演,演员与观众实时互动 | 银幕呈现,镜头语言重塑叙事节奏 |

| 表演空间 | 固定舞台,靠演员身段、虚拟动作表现场景 | 多场景切换(家庭、金殿、朝堂等),实景与特效结合 |

| 音乐呈现 | 现场伴奏,唱腔随观众反应调整 | 录音棚配乐,音效增强情绪感染力 |

| 观众互动 | 观众“叫好”“鼓掌”直接影响表演氛围 | 单向传播,通过镜头引导观众情绪 |

| 传播媒介 | 剧院演出,地域性强 | 电影院、网络平台,覆盖全国乃至海外观众 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧电影《花打朝》中的“花打朝”是什么意思?为什么程七奶奶要“花打朝”?

A:“花打朝”是豫剧《花打朝》的核心情节,“花”指程七奶奶的“花脸”扮相(象征其刚烈性格),“打朝”指闯金殿、告御状,程七奶奶“花打朝”的直接原因是其子程千忠被奸臣陷害,身陷死罪;深层则是她作为母亲,为救子不惜打破礼教束缚,以民间智慧对抗朝堂腐败,体现了“母爱至上”与“正义必胜”的主题,这一情节既展现了程七奶奶的泼辣性格,也凸显了中原女性“敢作敢为”的精神。

Q2:豫剧电影《花打朝》在改编传统戏曲时,有哪些创新点?

A:豫剧电影《花打朝》的创新主要体现在三方面:一是叙事创新,通过电影镜头的“闪回”“特写”“蒙太奇”等手法,打破戏曲“线性叙事”局限,补充了人物背景与情节细节,让故事更丰满;二是视听创新,在保留豫剧唱腔、身段的基础上,加入实景搭建、服化道升级与音效处理,增强视觉冲击力与代入感;三是传播创新,将舞台表演转化为电影作品,通过院线、网络等渠道扩大受众,让传统戏曲突破地域限制,被更多年轻观众接受,实现了“老戏新看”。