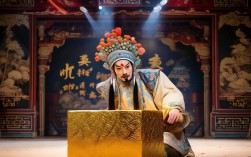

京剧《遇皇后·打龙袍》作为传统经典剧目,其唱词凝聚了京剧艺术的精髓,既推动剧情发展,又深刻刻画人物内心,更承载着忠孝节义的传统价值观,全剧以李妃(李后)流落民间与包拯相遇为核心,通过唱词将悲情、冤屈、正义与团圆交织,展现出京剧“以声传情、以词塑人”的独特魅力。

李妃的唱词是其悲苦命运的集中写照,在“遇皇后”一场中,她于寒窑独白,唱词以景起兴,将情感融入景物:“清光泻地银蟾转,冷露无声湿桂冠,可怜我受苦含冤十六载,流落民间有谁怜?”开篇“清光”“冷露”勾勒出月夜寒窑的凄凉,以“银蟾”(月亮)的孤高反衬李妃的落魄,“湿桂冠”既写露水沾湿发冠,更暗喻泪水浸湿曾经的尊贵,后两句直抒胸臆,“十六载”点明时间跨度,“受苦含冤”“流落民间”道尽屈辱,末句反问“有谁怜”,将无人知晓的悲愤推向高潮,此处唱词语言质朴却情感浓烈,通过“景—情—事”的层层递进,塑造出一位历经沧桑却心怀对儿子思念的老妇人形象。

包拯的唱词则彰显其铁面无私又心怀悲悯的性格,当他在破窑前听闻李妃哭诉“寇珠替死妃遭贬,陈琳救命贬外边”,唱词转为审慎与震惊:“忽听一声唤包拯,吓得包拯胆战惊,走上前将国太双膝跪,臣包拯见驾愿国太安宁!”“忽听”“胆战惊”表现包拯作为朝廷重臣的警觉,面对可能关乎皇室血脉的线索,他既不敢轻信又不敢怠慢;“双膝跪”是臣子对君礼的体现,称“国太”则是对李妃身份的初步确认,后句“愿国太安宁”既表恭敬,也暗含为其申冤的决心,唱词中“惊”与“敬”的交织,凸显包拯“忠君”与“护民”并重的品格。

“打龙袍”一场的唱词则将剧情推向高潮,李妃与仁宗相认后,包拯为惩戒皇帝“不识母”之过,主动请缨“打龙袍”,唱词充满正义与担当:“包龙图打坐在开封府,尊一声国太细听臣:千岁爷认母事出有因,老臣我打龙袍如同打龙身!”此处以“开封府”点明包拯的职权,“打龙袍如同打龙身”是全剧的点睛之笔,表面是代皇帝受罚,实则是以“打龙袍”象征对皇权失德的警示,唱词语言直白有力,通过“打龙袍”这一程式化动作,将“法大于情”的法治精神与“孝治天下”的伦理观念融为一体,传递出“王子犯法与庶民同罪”的价值导向。

京剧唱词的“诗化”语言在剧中尤为突出,讲究对仗、押韵与意境营造,如李妃唱“想当年在宫中承欢受宠,享不尽荣华富贵福寿绵长;到如今破窑中受尽凄凉,只落得白发苍苍泪洒衣裳”,通过“当年”与“、“宫中”与“破窑”、“荣华富贵”与“凄凉”的对比,形成强烈反差,强化悲剧色彩;包拯唱“铁面无私丹心秉,定叫冤屈得申明”,以“铁面”“丹心”对仗,凸显其刚正不阿的形象,唱词与唱腔紧密结合,李妃的“二黄慢板”唱腔低回婉转,贴合其悲苦心境;包拯的“西皮流水”唱腔明快有力,彰显其正直果敢,真正实现了“声情合一”。

以下为剧中主要唱段情感与艺术手法分析:

| 人物 | 唱段片段 | 情感核心 | 艺术手法 |

|---|---|---|---|

| 李妃 | 清光泻地银蟾转……有谁怜? | 悲苦、冤屈、思念 | 情景交融、对仗、反问 |

| 包拯 | 忽听一声唤包拯……愿国太安宁 | 警觉、恭敬、决心 | 叙事与抒情结合、程式化动作 |

| 包拯 | 包龙图打坐在开封府……打龙身 | 正义、担当、警示 | 对比、比喻、象征 |

相关问答FAQs

问:《遇皇后·打龙袍》的唱词如何体现京剧“唱念做打”中的“唱”?

答:京剧“唱念做打”中,“唱”是核心表达手段,该剧唱词通过不同板式(如李妃的“二黄慢板”、包拯的“西皮流水”)与情感匹配,如李妃悲苦时用慢板拖腔,字字泣血;包拯陈述时用流水板,节奏明快,字字铿锵,唱词讲究“字正腔圆”,如“清光泻地”的“泻”字、“打龙袍”的“打”字,通过咬字与发声技巧,将情感融入旋律,使观众既听懂词义,又感受情绪,真正实现“以声塑情”。

问:李妃“想当年在宫中承欢受宠”唱段中,通过对比手法强化了哪些情感?

答:该唱段以“当年”与“对比:“在宫中承欢受宠,享不尽荣华富贵福寿绵长”与“破窑中受尽凄凉,只落得白发苍苍泪洒衣裳”,通过“宫中”与“破窑”、“荣华富贵”与“凄凉”的强烈反差,强化了命运的无常与悲苦;“承欢受宠”与“无人问津”的对比,凸显了从云端跌落深渊的落差感,使观众对李妃的遭遇产生深切同情,深化了“冤情”的主题。