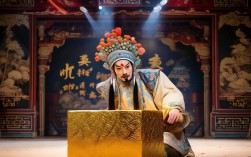

京剧《二进宫》是传统戏中的经典之作,属“龙凤呈祥”系列剧目,讲述明穆宗驾崩后,李艳妃垂帘听政,其父李良图谋篡位,封锁昭阳宫,徐延昭、杨波二次进宫,以忠义之情打动李艳妃,最终合力除奸、保住江山的的故事,这出戏以“唱功”见长,人物唱词极具文学性与戏剧张力,成为老生、青衣、铜锤花脸行当的“试金石”。

剧情与人物:忠奸交织的权力博弈

《二进宫》的剧情紧凑而富有层次,隆庆帝死后,李艳妃听政,其父李良以“辅佐幼主”为名,独揽大权,逐步架空太后,甚至将李艳妃软禁于昭阳宫,隔绝内外,太师徐延昭(开国之孙,官拜镇国公)得知后,第一次进宫劝谏,却被李良以“君臣有别”挡回,徐延昭深知国难当头,便联合兵部侍郎杨波,二次闯宫,此时李艳妃已对李良的野心有所察觉,却因亲情犹豫不决,徐延昭以“国事为重”陈说利害,杨波则以“社稷之臣”自誓,二人以血性与真诚打动李艳妃,最终定下除奸之计,李良的阴谋败露,江山得以保全。

剧中三位核心人物性格鲜明:徐延昭是“铜锤花脸”的代表,唱腔浑厚威严,唱词中充满忠勇之气;杨波为“靠把老生”,沉稳机智,唱词兼具文韬武略;李艳妃属“青衣”,从最初的优柔寡断到后来的果决明理,唱词情感层次丰富,三人的唱段交替出现,形成“三人对唱”的经典结构,将戏剧冲突推向高潮。

唱词艺术:文白相融的情感与力量

《二进宫》的唱词以“文白结合”为特色,既保留了古典文学的雅致,又贴近京剧舞台的通俗性,通过不同人物的唱词,精准传递性格与情感。

徐延昭的唱词以“忠义”为底色,多用典故与铿锵语句,凸显其老臣风骨,如二次进宫时的核心唱段:“千岁爷进宫来好言相劝,怎奈臣忠心胆大如天,李良贼把江山一旦改变,怎容他篡龙位夺掌江山!”忠心胆大如天”直抒胸臆,“篡龙位夺掌江山”则点破危机,语言质朴却充满力量,将铜锤花脸的“炸音”特点发挥到极致。

杨波的唱词则体现“智勇”,既有文臣的谋略,又有武将的豪迈,其唱段“老王爷在金殿把旨来传,徐杨二将爷保驾在朝前,恨李良贼子心肠变,一心篡位夺江山”,以“老王爷”的旧事铺垫忠义,以“李良贼子”的斥责表达立场,句式对仗工整,节奏明快,凸显老生“唱念做打”中的“稳”与“准”。

李艳妃的唱词情感最为丰富,从“闺阁女子”到“国母”的转变,在唱词中层层递进,初被软禁时,她唱道:“自幼儿生长在昭阳院,跟随了父王南与北,到如今父王篡位,把江山来改,孤的泪湿透了龙凤腮”,用“自幼儿”的回忆铺垫亲情,“泪湿透了龙凤腮”的细节展现无助;待被徐、杨打动后,则转为“皇儿年幼国事乱,全凭二卿保江山”,从“孤家”到“全凭二卿”,体现角色的成长与决断,青衣的“婉转唱腔”在此处与情感深度完美融合。

这些唱词不仅推动剧情发展,更通过语言的艺术性,让观众直观感受到人物内心的挣扎与坚定,形成“听戏如读史”的审美体验。

艺术价值:行当与程式的经典呈现

《二进宫》的艺术成就不仅在于唱词,更在于京剧“行当配合”与“程式表演”的精妙呈现,徐延昭的“铜锤花脸”功架,如“捋髯”“抖袖”等动作,配合唱词中的“忠义”之气,形成“声形兼备”的舞台形象;杨波的“靠把老生”表演,融入“趟马”“亮相”等武生程式,展现其武将身份;李艳妃的“青衣”水袖功,通过“甩袖”“掩面”等动作,细腻传递情感变化。

剧中“三人对唱”的板式设计堪称典范:从【原板】到【慢板】,再到【快板】,节奏由缓到急,情绪层层递进,徐延昭的唱腔高亢激越,杨波的唱腔稳健苍劲,李艳妃的唱腔婉转凄美,三者交织形成“三股绳”般的戏剧张力,最终在“同心协力保江山”的合唱中达到高潮,成为京剧“唱腔艺术”的教科书式范例。

《二进宫》主要人物与行当特点表

| 人物 | 行当 | 扮装特点 | 核心唱段 | 性格特点 |

|---|---|---|---|---|

| 徐延昭 | 铜锤花脸 | 红脸、黑三、白蟒、玉带 | “千岁爷进宫来好言相劝” | 忠勇刚直、国事为重 |

| 杨波 | 靠把老生 | 黑脸、黑三、红靠、盔头 | “老王爷在金殿把旨来传” | 智勇双全、沉稳果断 |

| 李艳妃 | 青衣 | 凤冠、宫装、彩绸 | “自幼儿生长在昭阳院” | 从优柔到果决、深明大义 |

相关问答FAQs

Q1:《二进宫》中“二进宫”指的是哪两次进宫?

A:“二进宫”并非指徐延昭两次进宫,而是徐延昭与杨波二人先后进宫,第一次是徐延昭独自进宫劝谏李艳妃警惕李良,但未果;第二次是徐延昭联合杨波共同进宫,以忠义打动李艳妃,最终定下除奸之计,剧中“二进宫”的核心是“二人同心”,强调合力保国的主题。

Q2:为什么说《二进宫》是“唱功戏”的代表作?

A:《二进宫》以“唱”为核心表现手段,三位主要人物的唱段占比超过全剧70%,且各有特色:徐延昭的唱腔需展现铜锤花脸的“雄浑”,杨波的唱腔需突出老生的“苍劲”,李艳妃的唱腔则要体现青衣的“婉转”,剧中【原板】【慢板】【快板】等板式的灵活转换,以及“三人对唱”的复杂结构,对演员的嗓音、节奏把控和情感表达要求极高,因此成为检验演员唱功的经典剧目。