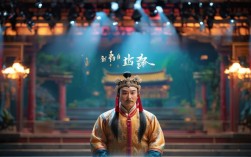

豫剧《卷席筒》作为传统经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物和浓郁的乡土气息,深受观众喜爱,青年豫剧演员牛欣欣对这一剧目的演绎,既保留了传统艺术的精髓,又融入了当代审美视角,为经典注入了新的活力。

剧目背景与故事内核

《卷席筒》取材于民间故事,核心情节围绕“孝”与“冤”展开:穷苦少年苍娃被嫂子赵氏收养,嫂子为独吞家产毒死丈夫,反诬陷苍娃,苍娃为保护嫂子年幼的孩子,甘愿替罪被判死刑,行刑前,真相大白——赵氏的情人才是真凶,苍娃最终沉冤得雪,嫂子也幡然悔悟,全剧通过苍娃的善良、嫂子的自私与悔悟,展现了人性的复杂,也传递了“善有善报、恶有恶报”的传统价值观。

在传统豫剧表演中,《卷席筒》以唱腔高亢、念白生活化著称,尤其是苍娃的“丑角”形象,既要有市井小民的狡黠,又要有底层百姓的质朴,对演员的唱做念打要求极高,牛欣欣在演绎这一角色时,既继承了前辈艺术家的扎实功底,又结合自身特点进行了创新,让这一经典角色在当代舞台上焕发新生。

牛欣欣的艺术诠释:传统与创新的融合

牛欣欣作为豫剧新生代的代表人物,自幼习练豫剧,主攻文丑、闺门旦,其表演以“细腻传神、声情并茂”著称,在《卷席筒》中,她饰演的苍娃突破了传统“丑角”的程式化表演,赋予角色更丰富的层次感。

唱腔:韵味与技巧的平衡

豫剧唱腔分为豫东调、豫西调等流派,牛欣欣在《卷席筒》中巧妙融合了不同流派的特色,苍娃被冤枉时的核心唱段《苍娃蒙冤泪涟涟》,她以豫东调的明快为基础,融入“嗨腔”“哭腔”等技巧,通过音量的强弱变化和节奏的快慢对比,将苍娃的委屈、愤怒与不甘表现得淋漓尽致,尤其是“一席卷起千层恨”的“恨”字,她运用胸腔共鸣与头腔共鸣的结合,声音如裂帛般穿透人心,既保留了豫剧“大本腔”的粗犷,又融入了现代声乐的细腻,让年轻观众也能感受到传统唱腔的魅力。

表演:身段与眼神的叙事

传统丑角表演注重“扭、跳、滑、稽”,但牛欣欣在《卷席筒》中弱化了单纯的滑稽元素,强化了表演的叙事性,苍娃替嫂子顶罪时的“卷席”动作,她没有简单重复程式化的动作,而是通过缓慢卷席、凝视席子、突然颤抖等细节,暗示角色内心的挣扎与牺牲,在“公堂受审”一场,她以跪步、甩袖等身段,配合眼神从迷茫到坚定的变化,将一个底层小人物在绝境中的觉醒刻画得入木三分,这种“以形传神”的表演,让角色不再是符号化的“好人”,而是有血有肉的个体。

人物塑造:打破“非黑即白”的二元对立

牛欣欣对苍娃的诠释,最突出的特点是对角色复杂性的挖掘,她没有将苍娃塑造成完美的“道德符号”,而是展现其“小人物的智慧”与“朴素的正义感”,面对嫂子的诬陷,苍娃有过短暂的恐惧,但更多的是对年幼侄子的保护;在公堂上,他并非一味忍让,而是用市井智慧巧妙周旋,这种“接地气”的人物塑造,让苍娃的形象更贴近当代观众,也让剧目的主题更具现实意义——正义或许会迟到,但善良终将战胜邪恶。

传统剧目的当代传承与影响

牛欣欣对《卷席筒》的演绎,不仅是个人艺术成就的体现,更反映了传统豫剧在当代的传承与创新路径,她通过“老戏新演”,将经典剧目从“老戏迷”的记忆中拉回大众视野:她在唱腔、表演上严格遵循传统,尊重豫剧的艺术规律;她结合现代舞台技术,如灯光、音效的运用,以及年轻化的台词处理(如在念白中加入少量口语化表达),让剧目更具观赏性。

牛欣欣积极通过短视频平台传播《卷席筒》片段,如抖音、B站等平台,她的表演片段累计播放量超千万,吸引了大量年轻观众,许多网友表示:“第一次看豫剧就被苍娃的故事打动”“原来传统戏曲这么好看”,这种“线上+线下”的传播模式,为传统戏曲的传承开辟了新途径。

相关问答FAQs

Q1:牛欣欣的《卷席筒》与传统版本相比,有哪些创新之处?

A1:牛欣欣的《卷席筒》在保留传统唱腔、身段的基础上,主要有三方面创新:一是人物塑造上,强化了苍娃的“复杂性”,不再局限于“傻小子”形象,而是突出其智慧与挣扎;二是表演风格上,融入现代审美,减弱了传统丑角的“滑稽”成分,增加了情感表达的细腻度;三是传播方式上,结合短视频平台进行碎片化传播,让剧目触达更多年轻观众,这些创新既尊重了传统,又适应了当代观众的审美需求。

Q2:青年演员在演绎传统经典剧目时,应如何平衡“传承”与“创新”?

A2:青年演员演绎传统剧目,需遵循“守正创新”的原则。“守正”即尊重传统剧目的核心内涵、艺术规律和表演程式,如《卷席筒》的唱腔板式、人物关系不能随意改动;“创新”则是在继承的基础上,结合自身特点和时代审美进行适度调整,如牛欣欣通过眼神、身段的细节处理增强角色感染力,或借助现代传播手段扩大剧目影响力,关键在于“创新”不能脱离传统根基,而是要让传统艺术在当代焕发新的生命力,而非为了迎合而改变本质。