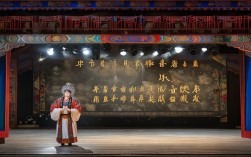

朱旭光作为当代豫剧艺术的重要传承者与传播者,其演唱风格既深植于豫剧传统艺术的沃土,又融入了个人对舞台与角色的独特理解,以醇厚的嗓音、饱满的情感和精准的表演,为这一中原大戏注入了持久的生命力,从艺数十年来,他深耕豫剧舞台,不仅在经典剧目中塑造了众多令人难忘的艺术形象,更以对豫剧唱腔与表演艺术的革新性探索,推动着传统戏曲在当代语境下的创新发展。

师承与艺术根基:在传统中汲取养分

朱旭光的豫剧艺术之路,始于对传统的敬畏与深耕,他自幼受中原戏曲文化熏陶,师承豫剧常派(常香玉)传人,系统学习了常派艺术“刚健明亮、大气磅礴”的演唱精髓,常派艺术强调“以情带声、声情并茂”,注重唱腔与人物内心的统一,这一理念成为朱旭光艺术追求的底色,在启蒙阶段,他通过对《花木兰》《穆桂英挂帅》等常派经典剧目的反复揣摩,不仅掌握了豫剧“豫东调”“豫西调”等不同声腔的演唱技巧,更深刻体会到传统戏曲“唱念做打”中“情”的核心地位——无论是花木兰的替父从军,还是穆桂英的挂帅出征,角色的家国情怀与个人命运,始终是唱腔设计与情感表达的出发点。

为夯实基本功,朱旭光曾长时间深入河南乡村,观察民间艺人的演唱方式,收集整理豫剧传统唱腔资料,他发现,豫剧的魅力不仅在于高亢激越的“大本腔”,更在于方言韵律中蕴含的生活气息,在演唱河南方言中的“中”“得劲”等词汇时,他通过语气的轻重缓急、尾音的拖腔处理,让唱腔既有戏曲的程式美,又带着泥土的质朴感,这种对传统的“深扎”,使他的演唱始终保持着豫剧最本真的艺术基因。

代表剧目与唱腔艺术:以声塑形,以情动人

朱旭光的舞台 repertoire 丰富,涵盖文武老生、文丑等多个行当,尤以饰演忠义刚毅、家国情怀浓厚的角色见长,他的演唱讲究“字正腔圆,情通意达”,在唱腔设计上既遵循豫剧板式变化的规律,又根据人物性格与剧情需求进行创新,形成了“大气中见细腻,豪迈中藏深情”的独特风格。

以下为其部分代表剧目及唱腔艺术特色:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 经典唱段及艺术特色 |

|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | “刘大哥讲话理太偏”:采用豫东调的【二八板】,唱腔高亢明快,通过“花木兰羞答答施礼拜上”等唱段,用真假声结合的方式,展现花木兰从普通女子到巾帼英雄的身份转变,既有女性的柔美,又有英雄的豪迈。 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | “辕门外三声炮如同雷震”:借鉴常派【垛板】的节奏特点,唱腔顿挫有力,尾音拖腔如金石掷地,通过“我不挂帅谁挂帅”的呐喊,将穆桂英“老当益壮、保家卫国”的豪情壮志展现得淋漓尽致。 |

| 《七品知县进道》 | 唐成 | “当官不为民做主,不如回家种红薯”:以豫剧【呱哒嘴】的念白为基础,融入丑角表演的诙谐与机智,唱腔口语化、生活化,通过节奏的快慢变化,塑造出唐成清廉正直、不畏权贵的“青天”形象。 |

| 《焦裕禄》 | 焦裕禄 | “老百姓是共产党生命的源泉”:创新性地将豫剧【慢板】与歌曲的抒情旋律结合,唱腔深沉内敛,用气声与假声的交替,表现焦裕禄“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的无私情怀,赋予现代主旋律剧目传统戏曲的艺术感染力。 |

在这些剧目中,朱旭光对唱腔的处理尤为注重“声与情”的统一,例如在《花木兰》中,“将军百战死”一句,他通过突然收声、气息下沉的技巧,营造出战争的悲壮感;而在《焦裕禄》中,“风雪夜访贫”的唱段,则用轻柔的颤音和细腻的咬字,表现焦裕禄与群众心连心的温暖,他常说:“唱腔是人物的心声,只有把自己变成角色,让观众听到角色的心跳,才是成功的演唱。”

表演风格的融合:唱念做打的统一

朱旭光不仅以唱腔见长,其表演艺术同样注重“唱念做打”的有机结合,他主张“表演为人物服务”,无论是身段设计还是眼神表情,都紧密围绕角色的性格与情感展开,在《七品知县进道》中,他通过夸张的肢体语言(如甩袖、顿足)与诙谐的念白,将唐成的“书呆子”气与“倔脾气”演绎得活灵活现;而在《穆桂英挂帅》中,他借鉴武生的身段,在“挂帅”一场中运用“亮相”“趟马”等程式化动作,配合唱腔的爆发力,塑造出穆桂英英姿飒爽的女帅形象。

尤为值得一提的是,朱旭光善于将现代审美融入传统表演,例如在表现人物内心矛盾时,他打破戏曲“程式化”的局限,通过微表情的细腻处理(如眼神的闪烁、嘴唇的颤抖),让观众更直观地感受到角色的心理变化,这种“传统为体,创新为用”的表演理念,既保留了豫剧的艺术精髓,又让当代观众更容易产生共鸣。

传承与弘扬:让豫剧艺术“活”在当下

作为豫剧非遗传承人,朱旭光始终将“传承”与“传播”作为己任,他不仅活跃在传统舞台上,更积极探索豫剧与现代传播方式的结合,近年来,他通过短视频平台开设“豫剧小课堂”,用通俗易懂的语言讲解豫剧历史、唱腔技巧,吸引了大量年轻观众;他还走进校园,开展“戏曲进校园”活动,通过教唱经典唱段、体验戏曲化妆,让青少年感受豫剧的魅力。

在教学中,他强调“先立后破”:只有深刻理解传统,才能谈创新,他要求弟子们不仅要练好基本功,更要深入生活、体验角色,“演人物不演行当”,这种严谨的传承态度,使豫剧艺术在他手中得以薪火相传,他积极参与现代戏的创作,如《焦裕禄》《红旗渠》等,通过塑造新时代的英雄形象,让豫剧艺术紧扣时代脉搏,展现出强大的生命力。

相关问答FAQs

Q1:朱旭光的演唱与常香玉先生的常派艺术有哪些异同?

A1:朱旭光作为常派传人,其演唱继承了常派艺术“刚健明亮、大气磅礴”的核心特点,注重唱腔的力度与情感的饱满度,尤其在《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典剧目中,对常派【二八板】【垛板】等板式的运用遵循了传统规范,但朱旭光在传承中融入了个人理解:一是唱腔处理更注重细腻性,如在表现女性角色时,通过真假声的柔和过渡,增加了唱腔的柔美度;二是结合现代审美,在传统板式中融入流行音乐的旋律元素,使唱腔更具时代感;三是表演上更强调人物内心的刻画,通过微表情与生活化动作的融入,让角色更贴近当代观众,可以说,他的艺术是“常派为根,个人为枝”,在传统基础上实现了创新发展。

Q2:朱旭光在推广豫剧艺术方面有哪些创新举措?

A2:朱旭光通过“线上+线下”结合的方式,多维度推广豫剧:线上,他利用短视频平台开设“豫剧小课堂”,用幽默风趣的语言讲解豫剧知识,如“豫剧的‘四大板式’是什么”“如何用方言唱好豫剧”等,单条视频播放量最高达数百万,吸引了大量年轻粉丝;他还尝试与音乐人合作,将豫剧唱腔融入流行歌曲,如创作豫剧版《生如夏花》,让传统与现代碰撞出火花,线下,他发起“豫剧传承计划”,在中小学建立豫剧社团,定期开展教学演出;他主演的新编现代戏《焦裕禄》《红旗渠》等,通过“送戏下乡”“进京演出”等形式,让豫剧走进更多普通人的生活,这些举措不仅扩大了豫剧的受众群体,更让这门古老艺术在当代焕发出新的生机。