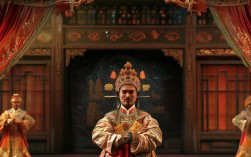

装台,是河南戏曲演出中不可或缺的幕后环节,它如同舞台的“骨骼”与“血脉”,将剧本中的文字转化为立体的视觉与听觉体验,在河南这片戏曲沃土上,装台技艺不仅承载着技术传承,更凝结着地方文化的独特密码,从草台班子的简易搭建到现代剧场的精密布景,装台的演变折射出河南戏曲的发展轨迹,也映照出民间艺人的智慧与坚守。

装台的历史演变:从“草台班子”到“科技赋能”

河南戏曲的装台历史与戏曲本身的发展紧密相连,早期戏曲演出多在庙会、祠堂、晒谷场等场所,被称为“草台班子”,此时的装台极为简陋:几根杉木撑起架子,蓝布做幕布,竹竿挑起汽灯照明,道具多是艺人自制的纸扎刀枪、布景片,豫剧大师常香玉当年为抗美援朝义演,带领团队在各地搭台演出,装台工具仅靠人力搬运,舞台背景手绘,却依然能通过灯光、道具的巧妙配合,让《花木兰》的“从军”与“还乡”场景充满感染力。

明清时期,随着河南戏曲(如梆子戏、曲剧)的成熟,固定戏台开始出现,豫西、豫南的古戏台多采用“三面观”设计,台顶有藻井(聚音作用),台前立柱雕刻戏曲人物图案,装台时需考虑木结构的承重与声学效果,清代洛阳“山陕会馆”戏台,其装台工艺融合了晋陕与河南特色,斗拱、雀替上的彩绘需与剧目内容呼应,如演《龙凤呈祥》时,台前会悬挂“福禄寿”三星彩绘,营造吉祥氛围。

进入20世纪,随着剧场建筑的出现,装台逐渐专业化,灯光从汽灯变为电灯,舞台机械引入转台、吊杆,道具制作采用硬质材料(如泡沫、玻璃钢),21世纪后,数字技术融入装台,LED屏、3D Mapping、数控灯光让舞台呈现更具沉浸感,但传统技艺并未消失,如豫剧《清风亭》的“雷雨”场景,仍保留人工洒水、蓝光照射的传统手法,以质朴的舞台语言传递情感。

装台的具体流程与分工:一场精密的“幕后协作”

河南戏曲的装台是一项系统工程,涉及勘测、设计、制作、安装、调试等多个环节,需要团队协作完成,以下以传统戏曲装台为例,梳理主要流程与分工:

| 阶段 | 人员分工 | 注意事项 | |

|---|---|---|---|

| 场地勘测 | 测量舞台尺寸、高度、承重,确认电源、悬挂点位置 | 舞台监督、装台班组长 | 需考虑剧目需求(如武戏需更大活动空间,文戏需更细腻布景) |

| 舞台设计 | 根据剧本绘制布景图、道具清单,确定灯光布局、音效位置 | 舞美设计、灯光师、音响师 | 需与导演、演员沟通,确保场景转换流畅(如《穆桂英挂帅》的“校场”到“营帐”场景切换) |

| 道具制作 | 制作或修复道具(如兵器、桌椅、布景片),绘制脸谱、服饰 | 道具师、服装师、美工 | 道具需符合角色身份(如《七品芝麻官》的“铜铡”需按比例缩小,便于演员操作) |

| 舞台搭建 | 搭建舞台框架、悬挂幕布、安装灯光音响设备,布置布景 | 装台师傅(木工、电工、杂工) | 确保结构稳固,灯光角度避免直射演员眼睛,音响设备需调试至无杂音 |

| 彩排调试 | 配合演员走台,调整道具位置、灯光亮度、音效大小,确保与表演节奏契合 | 导演、舞台监督、全体技术人员 | 重点检查场景转换效率(如曲剧《卷席筒》中“破庙”到“公堂”的快速转场) |

装台师傅中,有“老把式”与“新手”之分。“老把式”多为经验丰富的民间艺人,掌握“榫卯搭台”“彩绘布景”等传统技艺,他们能凭目测判断舞台承重,用手绘快速完成布景草图;年轻一代则多学习现代技术,能操作数控灯光、3D建模软件,但需向老艺人请教“道具做旧”“灯光写意”等传统手法,这种“新老结合”的模式,让装台技艺在传承中创新。

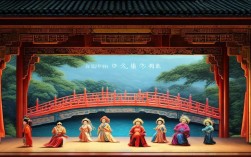

装台与河南戏曲剧种的深度绑定:因“剧”制宜的舞台智慧

河南三大剧种——豫剧、曲剧、越调,在装台风格上各具特色,需根据剧种特点“量身定制”舞台呈现。

豫剧以“唱腔高亢、表演火爆”著称,装台需突出“大气”与“动感”,武戏(如《三打祝家庄》)需搭建大型刀枪架、云梯,使用烟雾机制造“战场硝烟”;文戏(如《秦香莲》)则需布置写实的“寒窑”布景,用暖黄灯光烘托悲情氛围,豫剧的“帅旗”“令箭”等道具尺寸较大,装台时需加固悬挂点,避免演出中掉落。

曲剧源于河南民间“高跷曲”,风格“贴近生活、细腻抒情”,装台强调“写实”与“生活化”,其布景多还原农家场景(如《陈三两爬堂》的“妓院”“公堂”),道具用真材实料(如竹编簸箕、木制纺车),灯光以自然光为主(如用蓝色灯光模拟月光,用黄色灯光模拟烛光),曲剧的“转场”讲究“无缝衔接”,如《风雪配》中“绣楼”到“庭院”的场景,通过推动布景板快速切换,保持表演连贯性。

越调以“文武兼备、苍劲悲凉”为特色,装台需兼顾“古朴”与“仪式感”,其传统剧目(《诸葛亮吊孝》)多采用“一桌二椅”的简约布景,通过演员的表演虚拟场景;现代戏(《吵闹亲家》)则需搭建“农家院”实景,用红灯笼、石磨等道具营造乡土气息,越调的“大锣”“堂鼓”等乐器体积较大,装台时需单独设计乐器架,确保演奏者操作方便。

装台的文化密码:技艺背后的民俗与信仰

河南戏曲装台不仅是技术活,更蕴含着丰富的民俗文化与民间信仰,装台前,艺人常举行“开台仪式”:由班主上香敬神,念诵“一敬天地,二敬祖师,三敬戏神”的祝词,用朱砂在舞台正中画“太极图”,寓意“驱邪纳吉”,这一习俗源于古代“傩戏”祭祀,至今仍在河南乡村戏班中流传。

装台工具也有讲究:“鲁班尺”用于测量舞台尺寸,刻有“财、病、离、义、官、劫、害、本”八个字,艺人会避开“病、离、劫、害”四字,选择“义、官、本”等吉日开工;“墨斗”不仅是木工工具,也被视为“辟邪物”,墨线弹出的直线寓意“规矩”,能“镇住舞台邪气”。

道具制作中,“做旧”是一门特殊技艺,豫剧《包青天》的“龙头铡”“虎头铡”“狗头铡”需用新铁打造,但表面要做旧处理(用醋浸泡、涂抹炉灰),使其看起来“古色古香”;曲剧《李豁子离婚》中的“破草帽”,需用旧草帽剪破,再涂抹泥巴,还原角色的贫苦形象,这些细节处理,体现了艺人“以假乱真”的审美追求,也承载着对角色的敬畏之心。

当代装台的传承与创新:让老手艺焕发新活力

随着时代发展,河南戏曲装台面临“传统与现代”的融合挑战,老艺人的“绝活”亟待保护:如南阳的“纸扎戏箱”技艺(用竹篾、纸张制作道具,轻便且易于运输),洛阳的“漆绘布景”工艺(在布景板上涂多层漆,再绘制山水人物),这些非遗技艺需要年轻一代传承;科技为装台注入新活力:郑州豫剧院引进“舞台机械臂”,能快速完成大型布景升降;河南曲剧团用VR技术预演舞台效果,提前规避装台中的问题。

年轻装台人也在探索创新,90后装台师小李,将3D打印技术用于豫剧《焦裕禄》的“麦穗”道具,不仅还原度高,还能重复使用;他还在社交媒体分享“装台vlog”,让更多人了解这一幕后职业,这种“传统为根、创新为翼”的思路,让河南戏曲装台在新时代焕发新生。

相关问答FAQs

Q1:河南戏曲装台中,哪些传统技艺被列为非物质文化遗产?

A:河南“戏曲舞台道具制作技艺”(包括豫剧“纸扎戏箱”、越调“漆绘布景”)和“传统戏台营造技艺”(如清代古戏台的木构架搭建、藻井制作)已被列入省级非物质文化遗产名录,这些技艺强调“手工制作”与“文化内涵”,如“纸扎戏箱”需用竹篾扎成骨架,裱糊宣纸后再彩绘,道具轻便且便于运输,适合乡村草台演出;“传统戏台营造技艺”中的“藻井”设计,利用声学原理让舞台声音更洪亮,体现了古人的智慧。

Q2:现代科技在河南戏曲装台中主要应用在哪些方面?对传统技艺有何影响?

A:现代科技在河南戏曲装台中的应用主要体现在三个方面:一是舞台机械,如数控转台、升降舞台,让场景转换更高效(如豫剧《唐宫夜宴》用升降舞台实现“唐朝宫廷”到“现代博物馆”的时空切换);二是数字媒体,如LED屏、3D Mapping,可动态呈现布景(如曲剧《洛神赋》用投影技术在舞台背景上渲染“洛水烟波”);三是灯光音响,如LED染色灯、无线麦克风,提升舞台视觉效果与听觉体验,科技的应用并未取代传统技艺,反而为其提供了新工具——老艺人仍需手绘布景草图,再用电脑建模优化;传统“一桌二椅”的简约美学,与现代数字投影结合,形成“虚实相生”的新舞台风格。